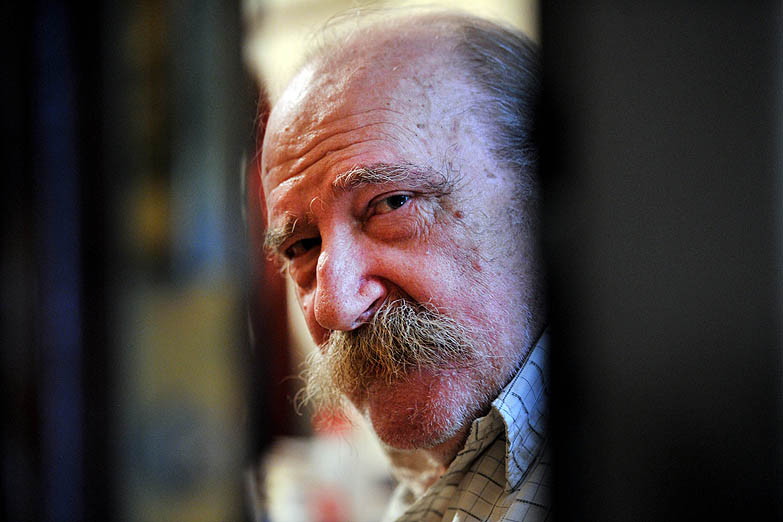

A los 75 años murió hoy, 22 de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Hospital Británico, Alberto Laiseca, sin duda uno de los escritores más singulares de la literatura argentina. Ricardo Piglia dijo que su monumental Los Sorias era la mejor novela escrita en el país desde la aparición de Los siete locos de Roberto Arlt. Si alguna palabra lo identifica acertadamente es desmesura y las más de mil páginas de Los Sorias son una prueba elocuente del trabajo incesante de su particular máquina narrativa. Él mismo lo confirma en una nota que le hizo Silvina Friera: Toda mi vida fue exagerada. Si no fuera exagerado, no hubiera escrito Los Sorias, y ni siquiera hubiera llegado a ser escritor, porque la oposición familiar y del entorno eran muy grandes. A toda costa querían hacerme seguir la vida que ellos deseaban. Tenía que ser ingeniero químico, incluso llegué a tercer año de Ingeniería hasta que dije ya basta, y me fui a trabajar a las cosechas argentinas, al interior del país, en Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Después vine a Buenos Aires, trabajé de obrero y fui corrector de galeras del diario La Razón. Los Sorias, que es una cosmovisión, un punto de vista del mundo, tiene 1450 páginas. ¿No le parece exagerado? Pero no se podía hacer en menos páginas por todo lo que había que decir. Hasta su bigote amarillento de nicotina era una exageración que traducía en una señal física su actitud desmesurada ante la vida.

El hombre que había nacido en Rosario en 1941 se había convertido en leyenda mucho antes de morir. Y, como sucede con toda leyenda, las anécdotas que lo tenían como protagonista circulaban en el ámbito literario quizá como una forma de procesar su rareza porque si algo tenía Laiseca es que era un raro, un inclasificable. Quienes alguna vez lo entrevistamos en su pequeño departamento de planta baja, pudimos entrever una cierta actitud mística que no estaba dirigida a lo religioso, sino más bien a la celebración de la vida. Un grupo de perros y gatos que, según dijo, eran la herencia de un amigo muy querido, convivían en el patio minúsculo. Laiseca les tenía un respeto reverencial, por lo que se negó a hacer ninguna maniobra para que uno de los gatos apareciera en la foto. Si él no quiere, hay que respetar su deseo, dijo.

En el living había pequeños altares con velas encendidas pero no quedaba claro a qué deidad estaban dirigidos esos homenajes. Su biblioteca, que ocupaba todas las paredes de esa habitación, estaba enteramente tapizada de libros forrados de blanco. Decía que preservar la identidad de los volúmenes era una forma de evitar que se los robaran, lo que da cuenta de que el cierto grado de paranoia que en mayor o menor medida padecemos todos, en él estaba referido a la literatura.

Podría definírselo también como un hombre discreto, que en público sólo hablaba de literatura, pero sus problemas de salud quizá habían minado su resistencia a hablar de su intimidad. Este año, en una presentación, deslizó una confesión: en una época de su vida un estado depresivo lo había hecho pensar en el suicidio. Unos amigos le prestaron un grabador donde comenzó a grabar relatos, historias e insultos. Dijo que aquel grabador lo salvó aunque quizá sería más adecuado decir que lo salvó esa literatura oral que el grabador hacía posible.

Definía su escritura, o así la definían sus discípulos, como realismo delirante, una propuesta que consideraba cercana al Romanticismo. Era una estética de la exageración que, sin embargo, nunca se desviaba demasiado de la realidad. Según algunos críticos, la suya era una escritura posborgeana que buscaba liberarse de ese minimalismo lingüístico que caracterizó la pulcra escritura de Borges para llevar la lengua hacia el desborde. También la extensión de la novela Los Sorias puede ser como un manifiesto antiborgeano, dado que Borges cultivó el cuento y lo hizo con una precisión de relojero. Frente a la escritura contenida y concentrada del autor de El Aleph, Laiseca apostó por la actitud contraria: el exceso, la orgía de la lengua.

No era un provocador o, si alguna vez provocaba, lo hacía desde sus creencias más profundas y siempre desde la literatura. Contó que alguna vez alguien le había dicho como una sentencia inapelable que era incorrecto utilizar un gerundio en un título. Su respuesta fue escribir Matando enanos a garrotazos.

Su primera novela fue Su turno para morir y la segunda, Aventuras de un novelista atonal. En 1989 publicó la novela La hija de Kheops y en 1990, La mujer en la muralla. En 1991 aparece el ensayo Por favor, ¡plágienme! En 1998 publica Poemas chinos, pero siempre aseguró que era un mal poeta. En 2011, la editorial Simurg publica sus cuentos completos.

Laiseca nació el 11 de febrero de 1941 en la ciudad de Rosario. A pesar de considerarse un outsider de la literatura, recibió la beca Guggenheim, el premio Boris Vian, un diploma al mérito del Konex, y el Martín Fierro al Mejor Programa Cultural de Cable, un ciclo en el que leía cuentos de terror y que lo hizo conocido también fuera del ámbito literario. Participó en dos películas de Mariano Conh y Gastón Duprat: El artista y Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo basada en un texto de él. Tuvo participación también en el documental Deliciosas perversiones polimorfas, dirigida por Eduardo Montes-Bradley, y lanzada en 2004

Desde hacía un año y medio estaba internado en un geriátrico del barrio de Flores donde lo visitaban sus discípulos entre los que se cuentan Leonardo Oyola, Alejandra Zina, Selva Almada y Sebastián Pandolfelli. Tenía un blog que se llamaba La guarida oficial del monstruo, lo que era una forma de autodefinición bastante acertada si se tiene en cuenta que en la etimología de la palabra monstruo figura tanto lo que no responde a la norma como lo que advierte acerca de algo. Laiseca no fue nunca domesticado por la norma y advirtió a los lectores sobre una forma distinta de hacer literatura.

También podés leer: