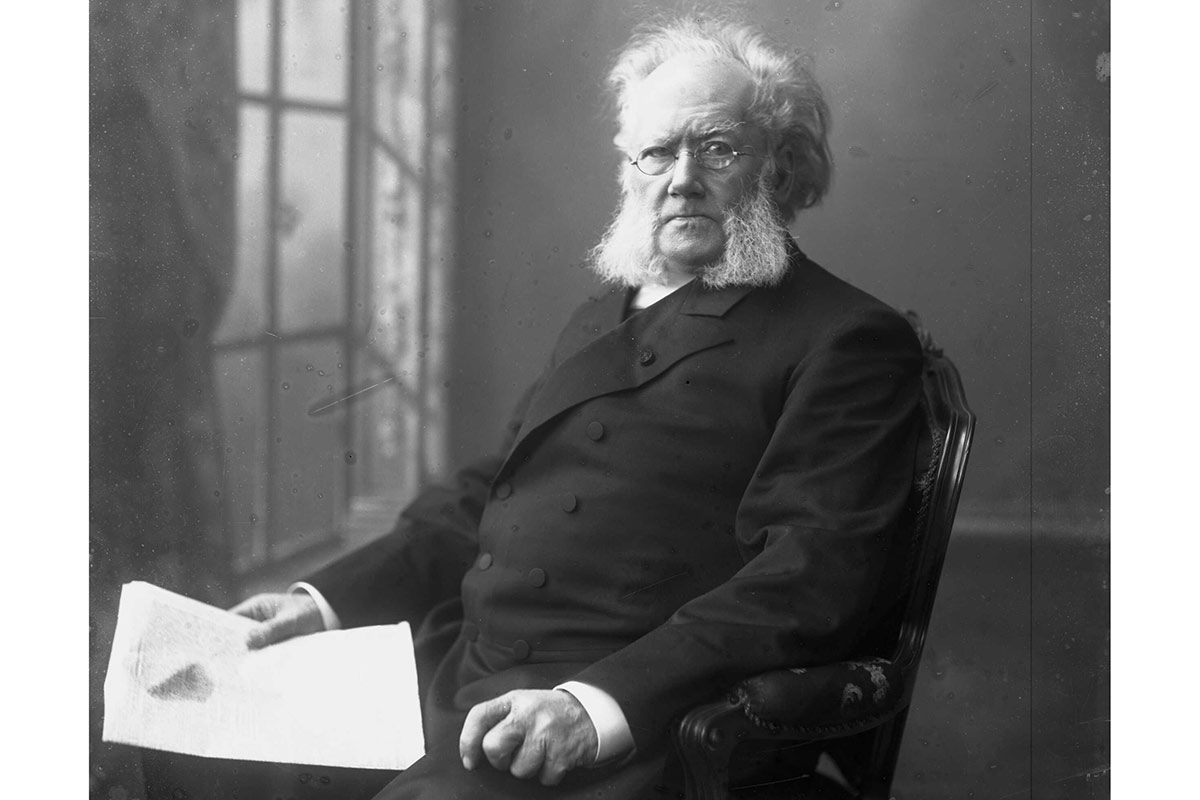

En 1882 el dramaturgo noruego Henrik Ibsen publicaba Un enemigo del pueblo, obra teatral que se estrenaría en enero de 1883 en el ChristianiaTheater de Oslo. Si alguien la leyera o la viera representada hoy, 137 años después de su estreno, sin conocer estos datos, pensaría que fue escrita en estos días, al calor de la pandemia de coronavirus que, aun ante la evidencia de los más de 2000 muertos que se ha cobrado en Brasil, su presidente, Jair Bolsonaro, se empeña en seguir negando y Donald Trump aceptó a regañadientes y de manera tardía, lo que produjo consecuencias catastróficas.

Visionario o, tal vez, profundo conocedor de las miserias humanas que suele engendrar el capitalismo, Ibsen puso en escena al doctor Tomás Stokmann, un médico honesto hasta la ingenuidad, convencido de que la verdad es capaz de imponerse por sí misma en cualquier circunstancia. Su hermano mayor, Pedro, es el alcalde del pueblo costero del sur de Noruega donde viven y también es el presidente de la Sociedad del Balneario, el gran atractivo turístico que, construido hace unos pocos años, es la mayor fuente de ingresos de la comunidad. Los forasteros acuden a él en busca de descanso y también de la curación de sus supuestas aguas benéficas. Pero las aguas, tal como lo sospecha el médico, no solo no son benéficas, sino que constituyen una fuente de contaminación que enferma a pobladores y turistas.

Con la responsabilidad que implica ser el médico del balneario, Tomás manda a analizar una muestra del agua y los resultados confirman sus sospechas. Confiado en que el directordel diario local, La voz del pueblo, que se presenta a sí mismo como un “librepensador”,

publicará la noticia, escribe un artículo para comunicar al pueblo y sus autoridades su descubrimiento. Su propuesta es tirar abajo lo construido y volver a levantarlo de la manera adecuada para evitar la contaminación.

En el momento mismo en que decide hacer público su conocimiento comienza su calvario y el de su familia y se convierte en el enemigo del pueblo. Le cuesta entender que existen verdades que nadie quiere escuchar. “Pues he aquí la verdad -le dice a su hermano alcalde y a quienes lo rodean-. El balneario es un sepulcro blanqueado, así como suena. Créanme. Las aguas son peligrosísimas para la salud. Todas las inmundicias del valle y de los molinos van a parar a las cañerías, envenenan el líquido, y tanta porquería desemboca en el mar, en la playa.”

“¿Quizá no es obligación de todo ciudadano dar a conocer al pueblo las ideas nuevas?”, argumenta ante su hermano, a lo que este responde: “¡Bah! El pueblo no necesita ideas nuevas. El pueblo está mejor servido con las ideas viejas y buenas que le son familiares.”

Hasta su propia mujer, Catalina, acorralada por las presiones, le pide que no haga público lo que sabe porque eso significará el hambre para sus hijos. “Pero yo tengo la razón”, dice Tomás. A lo que su mujer responde de manera lapidaria: “¿Y de qué te sirve la razón si no tienes el poder?”. Más tarde, Catalina cambiará su actitud y decidirá apoyarlo. Lo que Tomás llama “la prensa libre”, el periódico La voz del pueblo, cederá ante los sobornos del poder y lo traicionará poniéndose en su contra. Será despedido de su puesto de médico del balneario. También su hija mayor, Petra, perderá su puesto de maestra y los compañeros de clase de sus hijos menores y la dirección de la escuela a la que asisten desplegarán su rechazo ante las ideas subversivas del médico. El dueño de la casa que alquila lo echará a la calle. Hasta los trabajadores del pueblo apedrearán la casa destrozando sus ventanas. Cualquier parecido con la realidad actual no parece mera coincidencia.

Por eso, sería bueno sumar a las múltiples actividades que se proponen para la cuarentena dar por televisión algunas de las

numerosas versiones que se hicieron en la Argentina de la obra de Ibsen. Pero, la idea, por supuesto, encontraría alguna resistencia

Seguramente se negaría a pasarla por el canal de cable desde el que emite su programa el periodista que alguna vez supo volar por la cornisa (aunque sin una golondrina en el motor), ya que no se cansa de repetir que la cuarentena lo tiene “podrido”. Todo hace suponer, sin embargo, que su estado de putrefacción es muy anterior a la cuarentena, lo mismo que el de su columnista estrella, un psicólogo-escritor que hasta hace poco les proponía a los televidentes llevarlos en su sidecar, aunque no se sabía bien a dónde. Afortunadamente, fueron muy pocos los que aceptaron su invitación sospechando que el punto de destino era el mismo al que el macrismo llevó al país: el precipicio.

Tampoco estarían dispuestos a pasar en sus programas la obra de Ibsen el resto de sus colegas que aseguran ser “La Voz del Pueblo”. Los ejércitos de trolls no la subirían a Twitter argumentando un exceso de caracteres y algún gobernador norteño sería capaz de resucitar al propio Ibsen para subirlo a un micro y mandarlo a la Ciudad de Buenos Aires. Hasta es posible que los cacerolos, que viven en una burbuja y no se enteran de nada, acusaran a Ibsen de haber hecho un pacto siniestro con Cristina Fernández y un grupo de cubanos para esparcir el virus y arrebatarle el poder a Donald Trump.

Por su parte, Patricia Bullrich lo demandaría por liderar un cartel de autores teatrales que trafican droga escondida en los telones y en los objetos de utilería. Algunos consorcios le pedirían a Ibsen que desaloje a Tomás Stockmann de su departamento porque su condición de médico pone en peligro la salud de los vecinos, pero a las 9 de la noche en punto sus integrantes saldrían al balcón para aplaudir a todo el personal sanitario, al que vive, claro, fuera del edificio en que ellos habitan.

Macri aseguraría que hay algo más peligroso que el coronvirus y es el teatro populista de Ibsen. Marcos Peña, deseoso de que un noruego conozca las bondades de la carne argentina, le donaría un kilo de asado al que previamente le haría quitar el moho con lavandina a un empleado de La Anónima. Desde otro sector de la gastronomía

política Hernán Lombardi trataría de convencerlo de que los empleados públicos son todos ñoquis, razón por la cual es justo que el personaje del alcalde haya echadoa su hermano, el doctor Tomás Stockmann, de su cargo de médico del balneario.

Un grupo de millonarios encabezado por Paolo Rocca trataría de averiguar si en Noruega alguna vez han intentado imponer de manera dictatorial un impuesto a la riqueza porque, de no ser así, a pesar del frío y las dificultades del idioma, convendría trasladar sus negocios e invertir en esas latitudes. Quizá sería acertado que las mayores fortunas del país viajaran todas juntas hacía allí en un avión privado burlando la cuarentena, porque ya se sabe que los millonarios, unidos, jamás serán vencidos. Por otra parte, las diferencias entre Noruega y Argentina no pueden ser tan grandes. Allá el enemigo del pueblo se llama Tomás Stockmann. Acá, se llama Alberto Fernández.