Durante el período comprendido entre 1958 y 1974, el Club Atlético River Plate no consiguió salir campeón. Por ese motivo, la obtención del campeonato Metropolitano de 1975 y del posterior torneo Nacional de ese año significó un tremendo desahogo para los hinchas de River que nacimos entre principios de los años 1950 y mediados de la década de 1960. Formamos parte de una generación que tuvo que esperar varios años para ver salir campeón a la banda roja. Los que adquirieron conciencia futbolera a partir de 1958 padecieron la totalidad de esos años de sequía, lo mismo que la generación de nuestros padres, que se había acostumbrado a festejar los títulos ganados por el equipo en las tres décadas anteriores. En 1974 el glorioso riverplei tocó fondo. No solo acumuló una temporada más sin salir campeón, sumando 17 años sin títulos, sino que ni siquiera logró clasificar para las instancias finales de los dos campeonatos jugados ese año, el Metropolitano y el Nacional. Parecía que solo la llegada de un «mesías» podría torcer el rumbo. Fue por eso que a comienzos del año siguiente la dirigencia de River decidió contratar a un nuevo técnico y eligió al que había estado más cerca de sacarlo campeón en los últimos años: Ángel Amadeo Labruna, quien a partir de la conquista de 1975 se transformaría en un verdadero ícono del club, un auténtico «Gallardo» de esos tiempos, como evidencia la estatua ubicada al lado del Monumental que se erigió en su honor tiempo después.

Labruna venía de realizar una gran campaña con Talleres de Córdoba, equipo revelación del último Nacional, y pocos años antes había sacado campeón a Rosario Central por primera vez en su historia. En sus experiencias anteriores como técnico de River (1963 y 1968-1970) había conseguido cinco subcampeonatos. Como jugador, vistió la banda roja durante 20 inolvidables años, con un rol protagónico en la delantera de la legendaria «Máquina». Además, seguía siendo el goleador histórico del club. Cuando ya se rumoreaba su retorno a River, declaró que, si lo hacía, era para sacarlo campeón. Su vuelta generó una gran conmoción. Empezó por repatriar al legendario ex defensor central de Racing Roberto Mariscal Perfumo y al ex puntero derecho de los matadores de San Lorenzo Pedro González; compró al experimentado 5 de Independiente Miguel Perico Raimondo; trajo a los eficientes defensores de Talleres Héctor Ártico y Pablo Comelles, y al también cordobés proveniente de Belgrano —donde ya era toda una leyenda— Omar Reinaldi, la Pepona, entre otros. A estas contrataciones se sumaba el retorno de Oscar Pinino Más, tras haber jugado una temporada en el Real Madrid. Por otro lado, Labruna aseguró la titularidad a algunas estrellas del equipo cuyo futuro en River era incierto, como el Pato Fillol, Jota Jota López, el Beto Alonso y el Puma Carlos Morete.

Cuando ese mismo año mi padre decidió que había llegado el momento de comprar por primera vez dos plateas anuales en el Monumental, me pareció una especie de premonición. Tratándose de una persona tan escéptica como él, parecía ser una señal… Probablemente, la vuelta de Labruna al club lo había entusiasmado, al fin y al cabo él lo había visto jugar en la gloriosa Máquina de fines de los años 1940 y en los exitosos equipos de la década de 1950. En la primera fecha del campeonato Metropolitano del 75 estrenamos nuestras ubicaciones en la platea San Martín media, bien en la punta, pegado a la Almirante Brown, actual tribuna Sívori, para ver al «nuevo River» contra Estudiantes de La Plata. En el equipo platense, ese día haría su debut en primera otro Brown, José Luis, más conocido como el Tata, el defensor destinado a ser campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986. Al igual que en ese inolvidable Mundial, su técnico en Estudiantes era Carlos Salvador Bilardo, quien además contaba en las filas de su conjunto con antiguos compañeros de su época como jugador: el durísimo Carlos Pachamé y el gran puntero izquierdo la Bruja Juan Ramón Verón, ambos miembros del exitoso y polémico equipo pincha que dirigió Osvaldo Zubeldía en los años 1960.

Cuando River hizo su ingreso a la cancha llamó la atención un pequeño cambio estético en el atuendo de los jugadores: se habían despojado tanto de las clásicas medias grises como de las rojas y blancas a rayas horizontales, para usar por primera vez en su historia medias totalmente blancas. El partido fue inolvidable. Pocas veces vi un empate en cero tan emocionante. River fue dominador absoluto durante los noventa minutos, a tal punto que resultó absurdo que no hubiera podido ganar. Con Fillol y Perfumo, la seguridad en la defensa parecía garantizada; en el mediocampo, Jota Jota y el Beto lucían renovados, recobrando su nivel de juego y entusiasmo después de un par de temporadas intrascendentes; Pedro González desbordaba una y otra vez por la punta derecha, mandando punzantes centros al área rival para las arremetidas de Morete y Pinino. La gran figura, sin embargo, fue el «gringo» Ártico, uno de los nuevos marcadores centrales. Se comió la cancha, alternando la defensa y el ataque, y hasta pegó un tiro en el travesaño. Hubo otros tiros en los palos del arquero pincharrata Oscar Pezzano y su marcador de punta izquierdo, el Tano Franco Frassoldati, rechazó dos pelotas en la línea de su arco. La actuación auspiciosa de River aquel día generó un grado de fervor enorme entre su gente, que a pesar del empate despidió al equipo con una ovación. Era inevitable ilusionarse.

¿Sería el año que pondría fin a la racha nefasta? Todavía quedaba un largo camino por delante y no me olvidaba de que durante los últimos 17 años River había armado varios equipos que generaron un nivel de entusiasmo similar. Me detengo en este último detalle: fueron 17 años, no 18, como refiere la mayoría de la gente. Si se cuentan los años transcurridos entre 1958 y 1974, la suma da 17. Para que dé 18 habría que incluir el año 1975, cuando salió bicampeón, lo cual, a mi modo de ver, carece de toda lógica.

Diferentes maneras de no salir campeón

29 de noviembre, 1970: River 2 – San Lorenzo 1

Al decir del recordado Alejandro Sabella, quien jugó para la banda roja entre 1974 y 1978, durante esos 17 años «River ensayó, por así decirlo, diferentes maneras de no salir campeón». Por su parte, el eminente «riverólogo» Andrés Burgo refiere a esos años como «el otro descenso». Increíblemente, a pesar de no salir campeón durante todo ese período, River acumuló más puntos que cualquier otro equipo. Más allá de ese changüí, al día de hoy es el club que, desde el comienzo de la era profesional, más cantidad de torneos locales ganó. Soy de River por herencia familiar. Mi padre Ezequiel me pasó el legado que había recibido de uno de sus abuelos, aunque fue recién a partir de los 9 que me consideré hincha del club. A esa edad, mi viejo me llevó por primera vez al Monumental para ver un clásico entre River y San Lorenzo por el campeonato Nacional. Era noviembre de 1970. River ganó ese partido 2-1, con dos goles de Daniel Tito Onega, mientras que Rafael Albrecht marcó, de penal, el transitorio empate para los azulgranas. Más allá de la fría estadística, ese día significó una suerte de visagra en mi vida. Previo a ese momento fundacional, tengo recuerdos de mi padre mirando partidos de River frente al televisor. Lo hacía con una fijeza que no admitía interrupción o distracción alguna, y de vez en cuando tenía reacciones extrañas, como agarrarse la cabeza, golpearse la rodilla con la palma de la mano o directamente proferir insultos hacia el aparato. Ni mi madre, ni yo, ni su trabajo provocaban en él actitudes semejantes. Yo asistía a ese espectáculo con sorpresa e intriga, y me preguntaba qué sería eso tan poderoso que le despertaba semejantes desbordes emocionales. En esa pregunta, supongo, está el origen de mi pasión futbolera, y más específicamente, mi pasión por River, como sospecho que ocurre con la mayoría de los hinchas.

Aquel lejano día, la inmensidad del Monumental de Núñez me deslumbró y sentí orgullo de ser hincha de un club con semejante cancha. Todavía recuerdo el sonido de las detonaciones provenientes del Tiro Federal, los gritos de los vendedores de maní quemado y de los que ofrecían gorros y banderas rojiblancas, al ir acercándonos al estadio. Una vez adentro, la metralla de petardos, las serpentinas y el papel picado que acompañaban la salida de los equipos a la cancha me generaban un estado de nerviosismo que iba en aumento una vez comenzado el partido. En ese entonces, el estadio presentaba una fisonomía diferente de la famosa «herradura», o sea, las tres tribunas y el hueco detrás del arco que da al Río de la Plata, la cual se sostuvo durante más de dos décadas desde su fundación en 1937. Ahora, detrás de ese arco había un sector de plateas denominado Almirante Brown, que llegaba por la mitad de las otras tres. En aquellos tiempos la hinchada de River se ubicaba bien arriba, en la tribuna San Martín alta, dividida por un espacio superior con tablones y otro inferior con plateas. Fue ahí donde nos ubicamos ese día. Pasé el partido girando la cabeza hacia arriba para ver cómo la hinchada saltaba y cantaba constantemente, haciendo flamear los largos trapos rojiblancos. Había un cantito que entonaban con bastante frecuencia, que rápidamente empezó a penetrarme en lo más profundo: Sí, sí, señores, yo soy de River sí, sí, señores, de corazón porque este año de acá de Núñez de acá de Núñez salió el nuevo campeón. Salió el nuevo campeón… Ese era precisamente el gran problema de River, como nos recordaban con un cantito cruel proveniente de la tribuna Centenario, donde se ubicaban los hinchas de San Lorenzo: Total para qué / te vas a preocupar, / lloraron doce años / que lloren uno más. Ese hiriente jingle en boca de todas las hinchadas rivales cuando sus equipos jugaban contra River refería a los años que acumulaba mi equipo sin salir campeón.

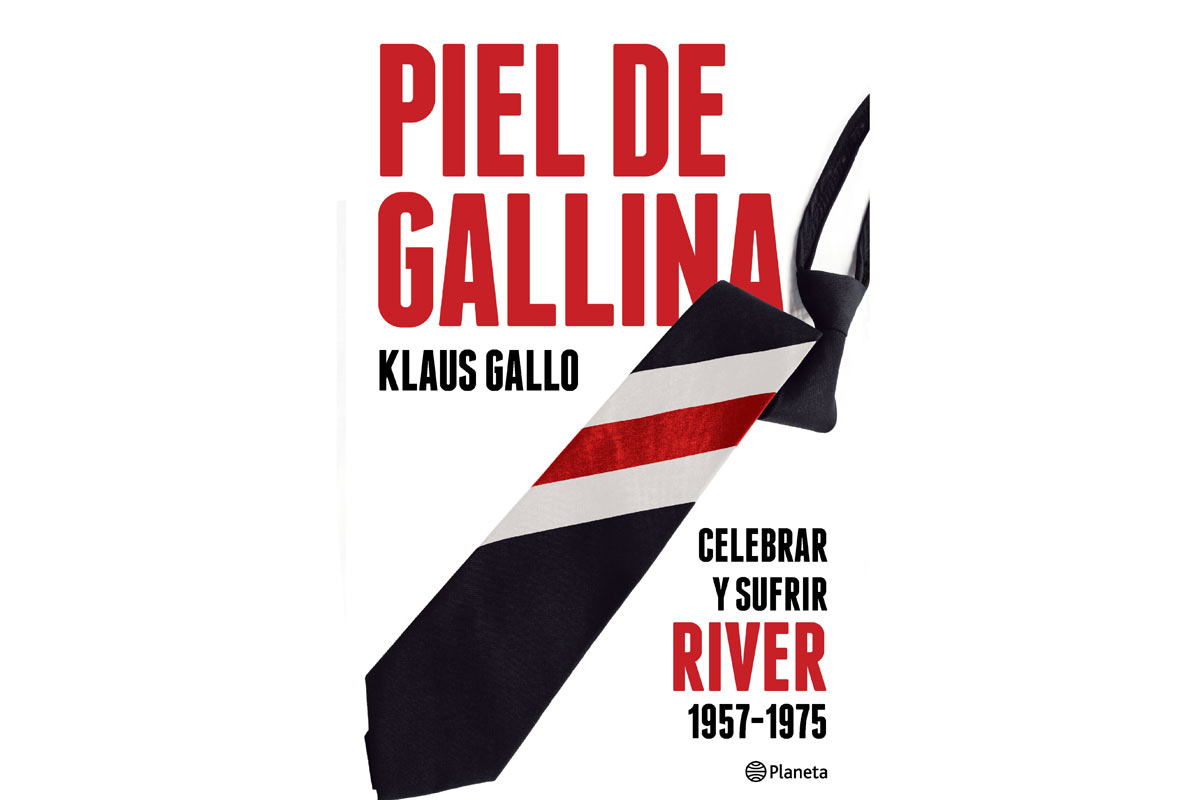

Más humillante todavía era el apodo de «gallinas», que aludía a la cantidad de campeonatos perdidos en instancias finales por River durante esos tiempos aciagos, aunque yo ya estaba acostumbrado a recibir ese apelativo cuando me hacían burlas en el colegio por mi apellido. A tal punto parecía llegar el estado de mufa por tantos años de sequía que algunos hinchas de River, como mi tío Eduardo, que esa tarde nos acompañó a la cancha, habían decidido cambiarse de equipo para sufrir menos. Mi tío completó ese acto de traición futbolera haciéndose hincha de San Lorenzo, el rival de River ese día. En su genial Fiebre en las gradas, Nick Hornby cuenta que la primera vez que su padre lo llevó a ver al Arsenal en Londres (un par de años antes de mi bautismo riverplatense) le llamó la atención la cantidad y la brutalidad de los insultos proferidos por los espectadores sentados a su alrededor. Pronto comprendió que ir a la cancha a alentar al equipo de uno no era precisamente un entretenimiento, sino más bien un sufrimiento, y acaso también una ocasión ideal para descargar broncas contenidas. Es que los fans del Arsenal, al igual que los hinchas de River, también cargaban con la pesada rutina de peregrinar detrás de un equipo que llevaba varios años sin ganar nada. Como le ocurrió al escritor inglés, a mí también me impresionó la carga de agresividad que brotaba de muchos de los hinchas, que insultaban tanto a los jugadores rivales como a los propios. Pero me convencí de que mi triunfal irrupción en el Monumental iba a contribuir a poner fin a esa racha nefasta. Razones no parecían faltarme, ya que la victoria ante San Lorenzo colocaba a River en una posición óptima para clasificar a las instancias finales del Nacional.

Por desgracia, mi optimismo narcisista se desmoronaría al poco tiempo. Pese a esto, mi atracción por la banda roja se fue profundizando cada vez más, hasta llegar a transformarse en una obsesión. Tal como le pasaba a Hornby con el Arsenal, los triunfos y las derrotas de River determinaban mis estados de ánimo, que se traducían en frecuentes dolores de estómago y sensación de náusea, que me acompañaban mientras escuchaba los partidos por la radio. Reprimir la ansiedad y la angustia generada por los frustrantes avatares de la banda roja se volvería cada vez más difícil para mí. Empecé a darme cuenta de que, salvo el bienestar de mis seres queridos, lo que más me importaba en la vida era River. Con el correr de mis primeros años como hincha, mi pesimismo fue creciendo a tal punto que, con mi amigo Pablo, compañero inseparable en el sufrimiento, llegamos a preguntarnos si en algún momento de nuestra existencia lo veríamos salir campeón. ¿Cómo explicar todos esos años sin campeonatos? Desde el comienzo de la era profesional en 1931 hasta 1957, año de la última conquista, nunca habían pasado más de cuatro años sin que River ganara un título. Al comenzar 1975, esa cifra se había cuadruplicado. Lo más insólito era que, durante todo ese período, había salido subcampeón once veces, perdiendo un par de campeonatos por diferencia de goles. Esto suponía que, más allá de la alta dosis de mala suerte, a esos equipos probablemente les faltaba algo. La explicación más frecuente que circulaba refería a una supuesta falta de actitud.

Yo viví o, mejor dicho, sufrí los últimos 6 años de esa sequía, por lo tanto, pude zafar los primeros 11, pero muchos otros hinchas sufrieron los 17 años enteros de River sin títulos. Para consustanciarme con ellos y tratar de entender mejor las circunstancias que explican esa inédita racha negativa, decidí hacer un pormenorizado análisis año por año de ese período, dividiendo en dos partes el relato: lo que no vi y lo que vi. Por este motivo, la primera sección (1957-1970) está narrada, en cierta forma, a modo de crónica periodística, mientras que al relato de la segunda (1970-1975) le agregué una dimensión más personal.

Gustavo Javier Iglesias

25 February 2022 - 17:56

1975