Papá dijo: «Cuidado», y trató de esquivar el pozo. Era un camino angosto, cortado en tramos. Edi se daba palmadas en la pierna mientras hablaba con Papá. Siempre estaba apurado, nadie entendía por qué, ahí, en el campo. Su padre era el administrador, y lo mandaba para controlar Papá decía que también para tenerlo bajo control porque a Edi le gustaban demasiado la noche y los autos. De paso, Papá controlaba un poco la administración del padre de Edi, que era, según él, un ladrón de guante blanco.

Cruzamos un lote en diagonal, a los tumbos por las cuevas de peludo, por un pozo que había hecho un toro y los bajones leves de la tierra en sí. Dijeron que la pastura estaba buena. Una hoja me pegó como un látigo en la cara, y entraban bichos. Subí la ventanilla. Edi le avisó a Papá que teníamos que tomar por otro lote. Le dijo:

Te vas a empantanar.

En medio de la pastura seca había un barro espeso. Papá giró. Nos ladeamos de pronto. Yo iba atrás. Me había pasado días reclamando por-que Papá no me llevaba a recorrer y al final lo logré, aunque mis hermanos también querían ir y nos llevaba de a uno. Edi vino temprano, dejó su auto, salimos de la casa a buscar la pick up y cuando vi a mis hermanos en el jardín, me arre-pentí. Pero mi hermano mayor me hizo una seña con la cabeza. Entendí que me decía: «Andá», y mi hermanito asintió también. Ya me había com-prometido y tenía que ir.

Me agarré como podía porque el asiento baila-ba suelto, conmigo encima. Por suerte el puesto de Imaz ya se veía al fondo. Salía humo de su monte; estarían quemando basura.

No hay forma dijo Edi. Prefiere quedarse así. Imaz está viejo y no lo vas a cambiar.

El asunto le hacía gracia. Más gracia le hacía a Edi, más se enojaba Papá, pero en su estilo reservado. Dijo:

Si no quiere mudarse por un tiempo, los al-bañiles pueden venir con una casilla.

Pero no va a querer. Es por la hija. Está ob-sesionado con Abigail. No te gastes. La casa no se viene abajo de milagro.Y además si arreglás el baño, usan la bañadera de depósito.

Frenamos en el molino de un lote pegado al camino de tierra, que llevaba a otros campos y a otros. Bajaron. Papá metió la mano en el bebedero y levantó la válvula y el flotante, tapados de verdín. Edi se apoyó en mi puerta y me sonrió. Me vi deforme y doble en sus anteojos espejados.

¿Qué tenemos ahí? me preguntó.

Nada le dije, y me senté encima de la Rhodesia que me había regalado la casera para que no la viera, porque me dio vergüenza.

Anoche apareció otro dijo Papá.

Ya sé dijo Edi. En la Navarra y en la Isabel también. Es gente de por acá.

Pero no los carnean ni se los llevan dijo Papá.

Habían aparecido dos animales muertos, abiertos en canal. Los mataban y los dejaban tirados.

Imaz ya vio algo parecido hace años dijo Papá.

A lo lejos se veía un grupo de árboles. Y no había nadie. Pero esa soledad era una ilusión del que miraba. Había gente. Había autos en el cami-no, aunque el trazado parecía un laberinto vacío si una echaba un vistazo montada a la caja de la pick up. De algún lado salían los que mataron a los novillos. También había cazadores. Andaban de noche con las luces altas para encandilar a las liebres. En invierno Imaz había corrido a unos ca-zadores hasta la ruta, pegando toda la vuelta por el camino. Edi dijo:

Yo creo que los corrió para que no se acer-caran al puesto. Pensó que querían espiar a la hija.

Aparecieron los galgos de Imaz. Nos vieron de lejos y corrieron al basural con la noticia. Después volvieron. Nos encontraron cerca de la tranquera y dispararon de nuevo hacia al monte. Cuando llegamos al puesto, se pegaban a las ruedas y las cruzaban. Eran tres galgos pardos, tan mansos que la velocidad era su defensa. El viejo Imaz vino desde el monte con su hijo a saludar y Peti Imaz salió de la casa para atajarnos.

Te dije. No quiere que entremos dijo Edi en voz baja, pero seguro que se oyó igual.

Papá decía que la gente del campo tenía un oído de largo alcance. Peti Imaz se secó las ma-nos con el delantal, se apuró a recibirnos y me dio un beso. Su marido nos dio la mano, suelta, de hombre tímido y cansado. Su hijo se llamaba Carlitos. Imaz nos dijo que lo mandaba a trabajar a un campo cerca de Bocayuva.

Así busca familia en otro lado dijo.

Hablaron de los novillos que aparecieron muertos. El sábado era Carnaval y a Imaz le tocaba quedarse de guardia. Imaz dijo que de todas maneras pensaba quedarse y se rio. Después Papá me explicó: como los Imaz no tenían casa ni parientes en el pueblo, siempre se quedaban en el campo. Peti me preguntó por Mamá y mis hermanos. Papá le preguntó a ella por sus hijos mayores, casados y con nietos. Estaban repartidos por la provincia. Tenía una nieta que ya iba a cumplir quince, apenas un poco más chica que su hija Abigail. El nombre se impuso aislado con un silencio que sostuvimos todos. Decían que Abigail había hecho la primaria por correo, que no la había hecho, que la escondían por un problema.

Papá preguntó: ¿Cómo está todo en casa?

Pensé que iba a preguntar por Abigail, pero no la nombró. Los Imaz no querían saber nada con mudarse por un tiempo, ni con los albañiles. Imaz dijo que estaban muy bien. Además, el agua, dura y mala, no iba a mejorar. El hijo se daba maña con los arreglos. Entonces vi a la chica de lejos, en una ventana. Tenía que ser ella. Era la única hija que quedaba viviendo con el matrimonio. Hice sombra con la mano para ver bien, pero ya había desaparecido.

Le pedí a Peti que me dejara pasar al baño. Me llevó de los hombros en zigzag por el jardín. Me dijo que usara el baño de afuera, y se quedó esperando en la galería, oyendo lo que hablaba el grupo desde lejos. Cada tanto acotaba algo, sin levantar la voz al principio, pero después gritó un poco porque Papá y Edi no la oían. La puerta del baño estaba entornada. El baño estaba limpio y viejo. Había una gallina dormida en el borde de la bañadera. Empujé la puerta para ver si se asusta-ba y se iba, aunque tampoco quería que me cho-cara al salir. La gallina se despertó, me vio y quedó claro quién le tenía miedo a quién porque siguió durmiendo. Miré para la galería, Peti se había ido. Vi a Abigail reflejada en el espejo del baño.

Hola me dijo.

Estaba adentro, apoyada contra la pared. Ten-ía las uñas largas, pintadas. Era igual a sus pa-dres, como si Imaz y Peti se parecieran en algo que ella había captado con su cuerpo. Hasta en los dientes careados por el agua mala era como ellos, y al mismo tiempo era distinta a ellos y a todos. Me apoyó la mano en la cabeza. «

(…)

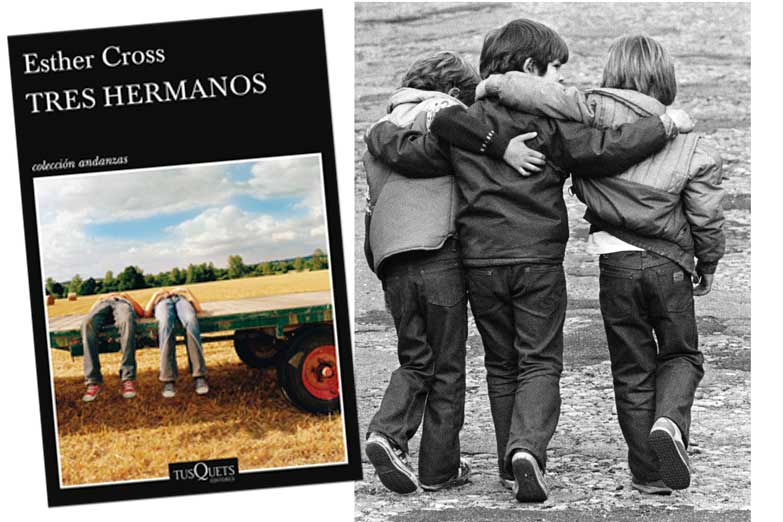

La vida inquietante

«Tres hermanos revela el pulso de esa vida inquietante, que late a pocos metros del camino, oculta tras los árboles», remite el avance. Esther Cross nació en Buenos Aires en 1961. Es escritora y traductora. Publicó Bioy Casares a la hora de escribir y Jorge Luis Borges, sobre la escritura, libros de entrevistas con los autores, en colaboración con Félix della Paolera. Es autora de Crónica de alados y aprendices, La inundación, La divina proporción, El banquete de la araña, Kavanagh, Radiana, La señorita Porcel y La mujer que escribió Frankenstein. Sus libros recibieron, entre otros, el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI (México).