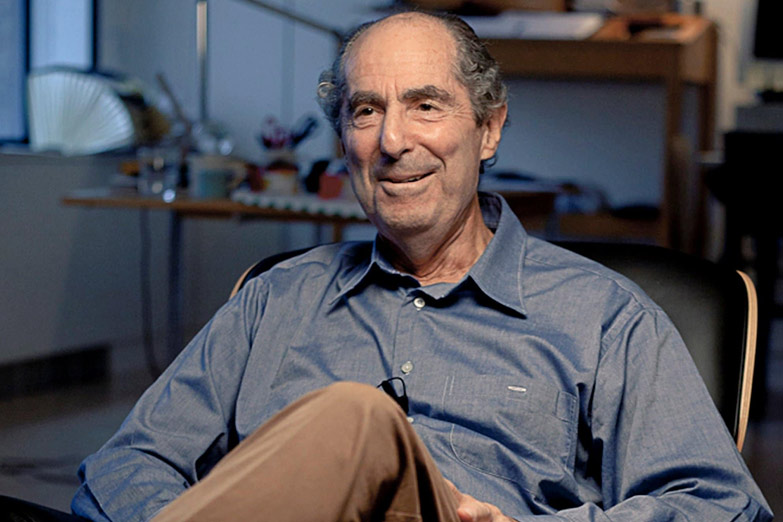

¿Se puede dejar de ser escritor como se deja de ser empleado en una oficina, mozo o redactor publicitario? Según parece, Philip Roth entendió que sí.

Este gigante de la literatura estadounidense que murió el 23 de mayo, a los 85 años, había anunciado en 2012 que dejaría de escribir. Tenía entonces 78 y parecía aquejado de un gran cansancio literario. «La lucha con la escritura terminó. Realmente es un gran alivio, algo cercano a una experiencia sublime, sólo tener la muerte como preocupación», dijo en aquel entonces.

Muchas veces había manifestado que la escritura lo absorbía de tal manera que le quitaba resto para vivir experiencias no literarias como salir a caminar o visitar a un amigo.

Pero cuando decidió dejar de escribir reemplazó la escritura por otra actividad igualmente literaria: la lectura. «Leer dijo ha tomado el lugar de escribir, y constituye la mayor parte, el estímulo, de mi vida pensante». Más que ficción lo que leía en sus último años era Historia, una disciplina que, finalmente, también se expresa a través de un relato que no sólo es producto del rigor de la investigación, sino también de la imaginación creadora.

Para plantearlo en los términos de Enrique Vila-Matas podría decirse que Roth fue un hombre que padeció durante la mayor parte de su vida el mal de Montano, una enfermedad literaria que transforma la literatura en malsana obsesión. Pero cerca del final de sus días siempre según la clasificación de Vila-Matas, devino integrante de la compañía de Bartleby, esos escritores del NO que, como Juan Rulfo, un día deciden guardar silencio para siempre. Claro que Roth fue un Bartleby sui generis. A diferencia del escribiente de Melville, cuando decidió que «preferiría no hacerlo» había escrito ya una obra monumental.

Tenía apenas 26 años cuando escribió Goodbye, Columbus, una novela breve y cinco relatos cortos que lo hicieron conocido a nivel mundial y con el que ganó el National Book Award, el primero de una catarata inabordable de premios. Sólo el Nobel le fue esquivo. Como Borges, fue el candidato eterno, que nunca llegó a obtenerlo.

Su última novela fue Némesis. Entre un libro y otro produjo una obra copiosa integrada mayoritariamente por novelas, pero también por relatos cortos, ensayos, entrevistas a escritores En poco más de medio siglo dio a conocer al mundo más de 30 libros. Resulta imposible no destacar en esos escritos El mal de Portnoy, que constituyó, merced a que su personaje era un verdadero maratonista de la masturbación, un escándalo nacional y un gran éxito de ventas y Pastoral Americana, obra por la que obtuvo el Pulitzer.

Siempre, y sobre todo después de su muerte, se ha hablado hasta el cansancio de Roth, por lo que no resulta necesario abundar en su obra. Su silencio literario, en cambio, se presenta como un territorio menos explorado quizá porque internarse en él significa internarse en el terreno de las conjeturas.

Roth, qué duda cabe, era un curioso impenitente, lo que puede comprobarse tanto en su ficción como en sus entrevistas a colegas. Es el propio Vila-Matas quien declara haber leído a Bernard Malamud a partir de la entrevista que le hiciera Roth. Suerte de detective vocacional, vivía tratando de averiguar cómo funcionaba el mundo y también qué mundos guardaban dentro de sí otros escritores. Con cierto tono provocador se dedicaba a mostrar en clave de sátira las características de la burguesía judeo-americana y la política. Parecía que nunca iba a hacer silencio hasta que sorprendió anunciando públicamente su retiro de las letras como si fuera un atleta de la palabra que decide abandonar las competencias. «Tengo intención de concentrarme en la gran tarea de no hacer nada. Me lo he pasado muy bien durante los últimos tres o cuatro años. Ahora que no escribo, sólo quiero conversar».

La «gran tarea de no hacer nada» consistiría, posiblemente, en abordar de lleno un nuevo campo de investigación que ya se había insinuado en su obra: la muerte, no ya como tópico literario o presencia lejana, sino como acontecimiento inminente y real.

Tenía 78 años cuando declaró: «Intento no pensar en la muerte pero está más cerca de lo que ha estado nunca y se acerca más cada día que pasa. Es cierto que es así para todo el mundo, pero no te das cuenta cuando tienes 7 años… Es peculiar vivir todo esto… La muerte la descubres cuando eres niño, pero entonces no puedes comprenderla. Cuando entras en la adolescencia la entiendes. Solía asustarme mucho, sobre todo cuando me acostaba por la noche. Pero cuando llega la luz, el día… Con luz no puedes morir. Ahora, sin embargo, me llega que sí puedes. Y me llega por el hecho de que todos mis amigos han muerto. No hay nada que te convenza más de la muerte que la muerte de tus amigos. Cuando tus abuelos mueren eres un niño. Cuando mueren tus padres tienes 40 años, o 50, o 60, y sabías que iban a morir, pero… ¿tus amigos? ¿Cómo pueden estar muertos? Conforme vas a sus funerales te haces a la idea. Mi agenda es un cementerio. Todos los nombres están tachados. Igual queda uno… Entonces, lo llamo, le pregunto si está bien, y le digo que beba algo de zumo de naranja». Con el mismo espíritu inquieto con que había explorado la vida, en sus últimas declaraciones públicas parecía haberse convertido en un cronista de su propio final.

Si la relación con la vida y con la escritura la planteaba en términos de lucha, la relación con la muerte era para él la contienda más brutal y descarnada. «La vejez no es una batalla; la vejez es una masacre», había dicho y no dudó en desafiarla, en mirarla de frente. Eso fue lo que hizo en el último y literariamente silencioso período de su vida que se extendió durante seis años.

Quizá Patrimonio. Una historia verdadera si se admite como texto literario marcadamente autobiográfico fue el gran laboratorio literario donde Roth se dedicó de lleno a experimentar e indagar sobre la muerte, no sobre la propia, sino sobre la de su padre. El cáncer cerebral y las miserias del cuerpo que precedieron al desenlace final le dieron con anticipación la pauta del oscuro territorio en el que inevitablemente se internaría hacia el final de la vida.

Poco antes de cumplir 85 años, le preguntaron qué sentía ante la inminencia de su cumpleaños. Él respondió: «Dentro de unos meses dejaré la vejez para entrar en la vejez profunda y adentrarme cada día un poco más en el temible Valle de las Sombras. Me asombra encontrarme todavía aquí al final de cada día. Cuando me acuesto por la noche, sonrío y pienso: ‘He vivido un día más’. Y vuelve a ser asombroso despertarme ocho horas después y ver que ha llegado la mañana del día siguiente y sigo estando aquí. ‘He sobrevivido otra noche’, y la idea vuelve a hacerme sonreír. Me acuesto sonriendo y me levanto sonriendo. Estoy muy contento de seguir vivo. Es más, cuando sucede, como ha sucedido, semana tras semana y mes tras mes desde que empecé a beneficiarme de la Seguridad Social, produce la ilusión de que nunca se va a acabar, aunque, por supuesto, sé que puede acabar en un instante. Es algo así como jugar todos los días a un juego de alto riesgo, en el que, por ahora y contra todo pronóstico, voy ganando. Veremos cuánto me dura la suerte».

Resulta evidente que el escritor irónico y lleno de humor, el provocador acusado de misoginia, el crítico observador de la política que abominó de la llegada de Donald Trump al gobierno, el hombre que había hecho de la escritura su vida estaba totalmente concentrado en ser un testigo lúcido de su propio final.

Dijo en una de sus últimas entrevistas que no se arrepentía de la decisión de haber dejado de escribir y que no sentía ninguna tentación de volver a hacerlo. «Todos los talentos afirmó tienen sus límites: su naturaleza, su alcance, su fuerza; y también su final, un período, un ciclo de vida no todos podemos ser fructíferos por siempre». Tampoco parecía pesarle la soledad de la vejez, quizá porque la escritura lo había entrenado en el difícil arte de estar solo. En la misma entrevista le preguntaron de qué forma recordaba el más de medio siglo en que se había dedicado a escribir. Él contestó: «Euforia y gruñidos. Frustración y libertad. Inspiración e incertidumbre. Abundancia y vacío. Resplandor hacia adelante y confusión en el camino. El repertorio diario de las dicotomías oscilantes que cualquier talento soporta. Y una tremenda soledad, también. Y el silencio: 50 años en una habitación silenciosa como el fondo de una piscina, extendiendo, cuando todo iba bien, mi mínima provisión diaria de prosa utilizable».

La escritura sobrepasa el hecho de contar una historia por escrito. Por eso, Vila-Matas habla de los escritores que no escriben sin perder la condición de tales. Porque escribir en su sentido más amplio es una forma de relacionarse con el mundo, de interrogarlo, de convertir los hechos ordinarios en extraordinarios a través del asombro tal como lo hizo Roth hasta el último día. Como si eso no bastara, se dedicó a ordenar su archivo para facilitarle la tarea a su biógrafo, Blake Bailey. En ese ordenamiento había un germen de escritura, ya que a través de él delegaba la transformación de su propia vida en relato. Directa o indirectamente, nunca dejó de escribir y nunca dejará de hacerlo. Un texto, se sabe, se reescribe en cada lector. «