El regreso de una de las experiencias más interesantes de mi vida de viajero y de periodista, que se desarrolló en la conjunción de varias ciudades rusas, todas deslumbrantes, particularmente Moscú y San Petersburgo. Que entregaron una buena organización y que, dándole cabida a un torneo Mundial de fútbol de un nivel más que aceptable, vinieron a completar un panorama de lo que se vivió en Rusia, de tal modo que haya sido irreprochable para cualquier persona que pasó por allá.

Sucedió que en cada encuentro con argentinos, uruguayos, mexicanos, peruanos, es decir, la gente que habla nuestro idioma, la sensación era inexorablemente de un deslumbramiento total y absoluto por cada una de las ciudades y por lo que se estaba viviendo en ellas, con plena satisfacción, entendiéndose como un privilegio el hecho de desandar sus calles, sus rincones, descubrir sus secretos, sus culturas.

El único inconveniente ha sido el idioma: los rusos hablan poco y nada de otras lenguas que no sea la propia y eso estableció una barrera con gente que indudablemente es cálida pero que demora muchísimo en poder expresarlo. Puede ser la consecuencia de una sociedad que, hasta no hace muchos años, vivía en circunstancias de un régimen que necesitaba tener mucho control de los ciudadanos, en lo que pensaban y en lo que decían. Esto los hace particularmente recelosos. Conozco argentinos que viven en Rusia y apenas cruzan saludos con personas que son sus propios vecinos. Conectarse con el barman del hotel, al menos con una sonrisa al paso, con las personas que prestan algún tipo de servicio, está afuera de los supuestos. Eso equivale a un impedimento para quienes gustan hurgar un poco más en ciertos valores de la forma de ser o culturales de los lugares que se descubren.

Y los rusos, seguramente, son más cálidos de lo que se pudo constatar. Por caso, el chofer que trabajaba para Telesur y que nos atendía, se comunicaba con Beatriz, mi mujer, y conmigo, hablándole a un aparato celular que traducía lo que nos decía y viceversa. Una experiencia recurrente y aun así, con esa forma tan precaria de relacionarnos, el afecto era algo palpable, que enriquecía.

Fuera de este aspecto, que no resulta menor, se dio el hecho de poder escudriñar cada una de esas ciudades, muy tranquilas, muy bellas, muy disfrutables. Más aún para quienes tuvieron un contacto anterior con la literatura rusa, con Tolstoi, con Dostoievski, con Pushkin. Otra vez resultó un deleite, emocionarse culturalmente con sus miles de historias. Como lo fue zambullirse en la del Bolshoi o del Mariinsky: conocíamos muchas de las figuras de las que por allí pasaron, pero sencillamente se trató de tener constancia de toda la leyenda que tienen esos riquísimos espacios, que además, son acompañados por miles de teatros inimaginables, bellísimos, construidos específicamente, verdaderas reliquias.

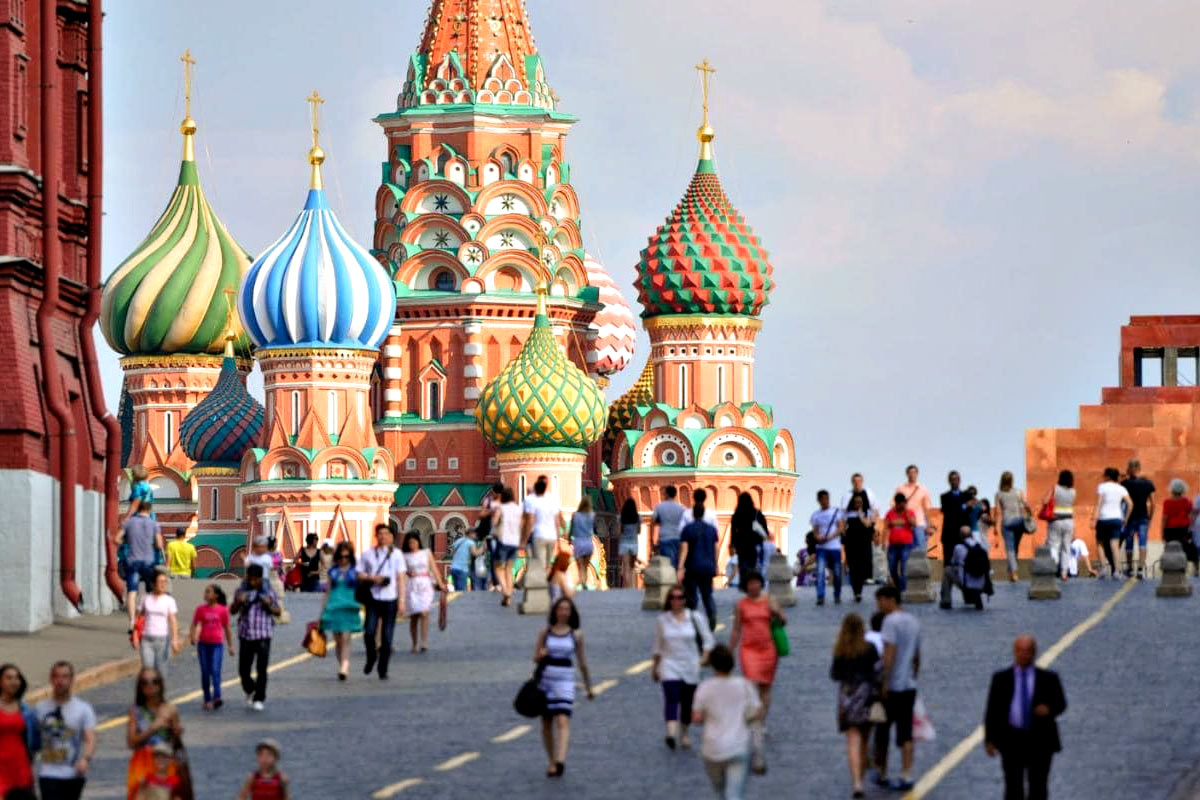

Con curiosidad cultural, el visitante de Rusia, especialmente en sus principales urbes, tiene en la actualidad la posibilidad de vivir algunas semanas a lo grande. Lo es cuando se recorre Moscú, cuando se puede ir percatándose poco a poco de su entramado, ir disfrutando cada instante de su arquitectura, de sus colosales edificios que son todo un motivo de fascinación, sus techos y sus fachadas, particularmente a la noche cuando iluminados en toda la ciudad, vastísima, inatrapable, descomunal. Lo mismo que la San Petersburgo espléndidamente bella, de un verde extraordinario. No hay viajero que no disfrute esa magnificencia.

Y paralelamente gozamos de un buen torneo de fútbol, con muchas sorpresas y actuaciones interesantes de equipos sudamericanos, aunque sucumbieron ante el predominio final de los europeos. Tal vez lo único que le faltó fue una exaltación individual rutilante: Hazard tuvo destaque sin convertirse en uno que marcara terreno en la historia. Un excluyente como Diego en el ’86, o un Zidane del ’98.

Pero esas aventuras de vida finalizan inexorablemente con regresos. Y con reencuentros. El mío con la Argentina, con Buenos Aires, con sus calles, con su gente, con su vida, luego de casi un mes y medio fuera.

Aunque no había perdido nada de lo que ocurría en este trascurrir –básicamente porque continué ininterrumpidamente con mis columnas y mi programa de radio–, el choque fue muy fuerte entre la vida sencilla que transcurre para una persona que está de viaje, que puede tomar distancia del lugar donde desarrolla su vida, sus sueños y sus frustraciones. El regreso obliga a acompasar la vida nuevamente con este ritmo decadente que se da en la Argentina. Se palpa eso, directamente, en la conversación con la gente, en el contacto con el padecimiento cotidiano de compañeros de trabajo, de vecinos, de amigos. Es decir, se vuelve a la realidad: estuve durante un mes y medio dentro de un sueño y ahora me ha tocado despertarme y poner esa etapa entre paréntesis, gozar con el recuerdo deslumbrante de lo vivido con la paz espiritual que eso otorga, y tener que encontrar la forma de domar un caballo difícil de montar y tener que hacerlo en pelo. Como es la cotidianeidad de la Argentina que nos toca transitar en estos tiempos. «