Salvaje es una expresión válida para plantas, animales y tierras, para acciones en las que tenga intervención la naturaleza, pero también es aplicable a modos de vida humana, cuando se vuelven necias, ignorantes o inexplicables. Salvaje viene de selva, el espacio en donde los que se imponen son los más fuertes. En nuestro país los ajustes que se hicieron en los años recientes fueron salvajes porque tuvieron en cuenta primero los números y las cifras antes que a las personas. No es injusto calificar a esos procedimientos económicos como herramientas propias del capitalismo salvaje.

Vamos a los que saben. En su regocijante Diccionario del político exquisito nos sorprende su autor, el recordado Torcuato Di Tella, afirmando que salvaje «es un chilenismo, que en ese país se usa como aumentativo de bueno y que en la Argentina reemplaza a expresiones como bárbaro, brutal o bestial». En varios períodos de la vida nacional y especialmente en la última dictadura los militares imaginaron que eran los salvadores de la patria pero actuaron con salvajismo, imponiendo el terror individual y colectivo. Más acá en el tiempo y con la democracia felizmente asentada también existen los economistas salvadores de la patria. Ellos son salvajes e imponen otra modalidad del terror: económico, laboral y personal.

Lo que está ocurriendo en este país, cada vez menos nuestro, es una salvajada que, probablemente, no habrían consentido ni siquiera adalides de las teorías capitalistas como Adam Smith o David Hume. Ajustes salvajes, salvaje recesión, recortes también salvajes: todo tan salvaje como en su época fue la represión. Por eso ya no sirve el «Sálvese quien pueda», ni alcanzan una flota entera de salvavidas, ni pedir auxilio al Ejército de Salvación. No hay nada que nos salve, ni nadie. Nos pegan de puntín en la salvada sea la parte y, de un rato para el otro, pasamos a convertirnos en el buen salvaje de la Edad Media, que era como veían los colonizadores europeos a los colonizados del nuevo mundo. Esos buenos salvajes fuimos entonces y somos actualmente los representantes de la evolución inferior, los primitivos, los indios de aquellos tiempos y esto que supo llamarse Tercer Mundo y hoy se explica como el patio trasero.

Desde los años ’60, pero más dramática y provocativamente desde la caída del Muro de Berlín, el fenómeno de la globalización orientó al capitalismo hacia la internacionalización de la producción y de las estructuras financieras. Si bien desde la revolución industrial el reparto de la torta nunca fue igualitario, pocas veces como en este momento, las porciones se reparten con tanto desequilibrio. En todo el mundo, y desafortunadamente aquí también, los fundamentalistas del capitalismo salvaje decidieron dedicar para los que pueblan las veredas de enfrente únicamente las migajas. Una tercera parte de la humanidad se las debe arreglar con uno o dos dólares diarios. Un ciudadano suizo gana en una jornada laboral lo que a un trabajador calificado de Etiopía le cuesta más de un año juntar. En los minutos que llevo escribiendo millares de personas –integrantes de una economía sin registro– andan de aquí para allá pidiendo una compensación para sus desdichas. Los siete mil y pico de seres ateridos censados en Buenos Aires equivalen a los miles de migrantes que cada día juegan su vida en aguas y tierras ajenas buscando el lugar que el mundo les negó. No es caridad, ni beneficencia, ni misericordia lo que necesitan. Como dice John Saul en el Diccionario del que duda: «El capitalismo puede ser una herramienta social útil o un arma de descarada explotación humana».

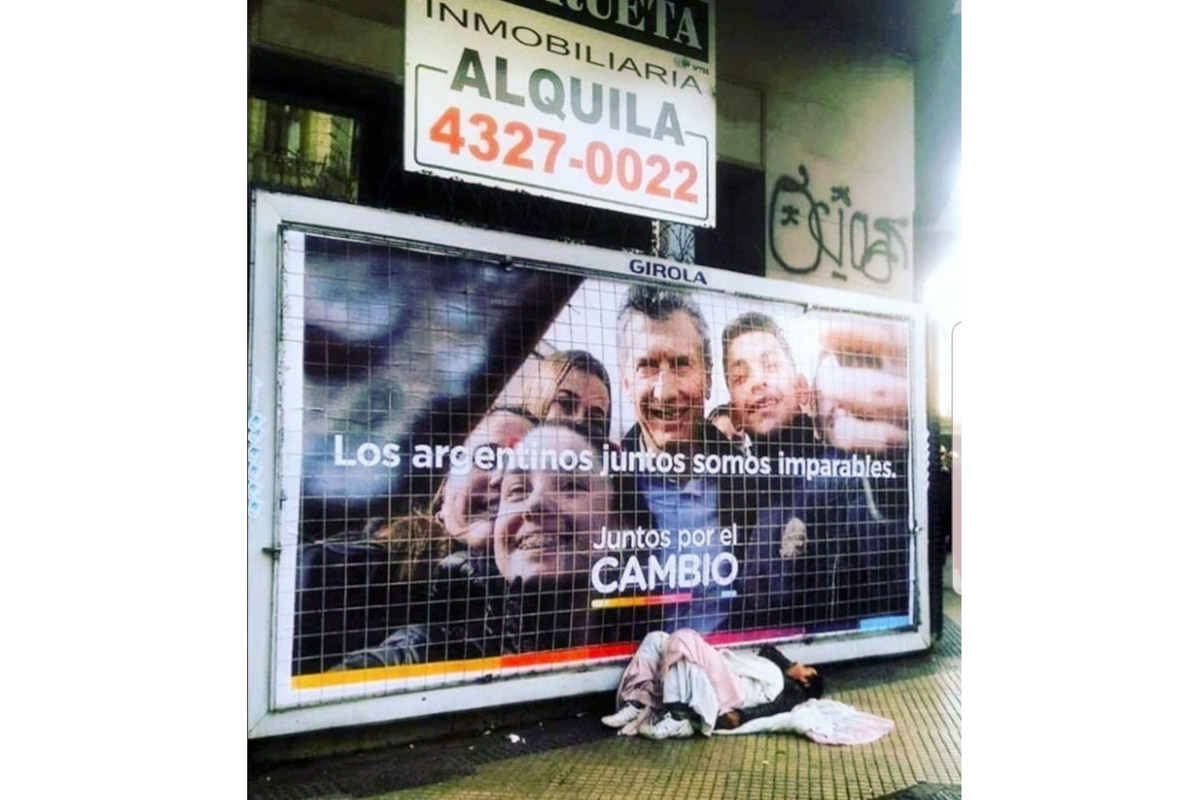

En la Argentina, las víctimas del salvajismo económico –niños, mujeres embarazadas, hombres, excluidos todos– ocupan calles, estaciones, barrios enteros. Un gobierno insensible y equivocado, que ve populismo en un simple y razonable reparto de frazadas , no ofrece salvoconductos. La semana pasada, en noches aciagas y con temperaturas de frío desusado, insoportable, confundió una noble e irreprochable acción solidaria con una conspiración política. Y con su actitud ofendió a millares de personas que habían salido a aportar su cuota de abrigo. Los que en esas noches de temperaturas bajísimas, imposibles de soportar, pudieron no dormir a la intemperie, al día siguiente, para conseguir el crucial sustento para ellos y sus hijos, volvieron a la calle a cortar lo que pudieron. Si les dan las fuerzas, y siempre y cuando no los repriman, cortaron una ruta o un puente o una esquina. Si no, cortaron una bolsa de basura a ver si en el interior encontraban algo aprovechable o convertible en las monedas que les permitirán pasar un día más. En semejante marco, así como naturalizamos la presencia de los cartoneros, estamos a un paso de hacerlo con los habitantes de la dura, fría y puta calle. «