Entrada al laberinto

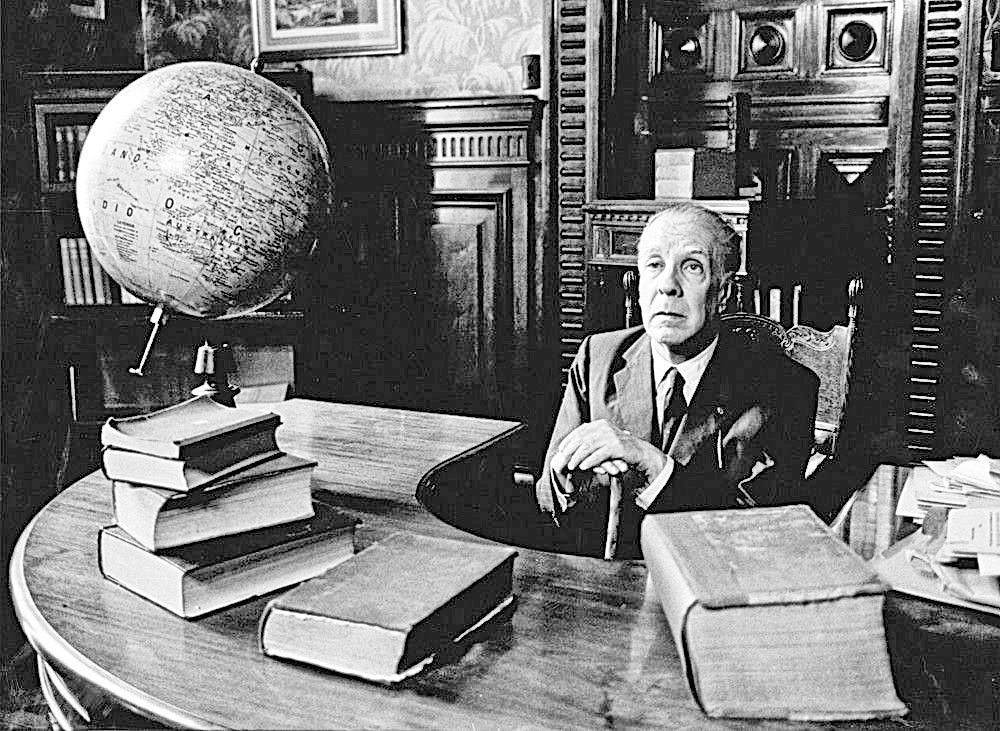

El 9 de julio de 1985, por pura casualidad, crucé unas palabras con Borges. Recuerdo la fecha porque era el día después de mi casamiento: antes de partir a nuestra luna de miel, mi mujer y yo fuimos a saludar a mis padres que se alojaban en el hotel Dorá, en la calle Maipú al novecientos. Mi madre me tomó del brazo y me acercó al comedor. Las mesas estaban vacías, salvo una, y ahí estaba Borges, sentado junto a una mujer (posiblemente Estela Canto), con quien hablaba por momentos en inglés y por momentos en castellano. Diría que me sentí frente a un personaje de ficción; paralizado por la fascinación de comprobar que su figura se correspondía con las fotografías que había visto publicadas en distintos medios gráficos, lo examiné como se mira a las estatuas, que no pueden devolvernos la mirada. Llevaba un traje oscuro, una corbata prolija, y en su plato había una austera porción de arroz blanco. Mi padre me convenció de que nos acercáramos a charlar con él. Esperamos que terminara de almorzar y cuando el mozo, que lo trataba de “maestro”, le trajo una taza con un saquito de té, fuimos hasta su mesa. Mi padre inició el diálogo y Borges, que se mostró encantado con la idea de conversar, nos regaló algunas fábulas de su erudición. Habló de Dios, del Minotauro, y criticó duramente a Ortega y Gasset (“Lo conocí en su visita a la Argentina y me pareció cero”).

Mi única intervención en la charla fue comentarle que algunos textos de física hacían referencia a su obra. Por entonces yo finalizaba mi licenciatura en el Instituto Balseiro, y en esa ocasión aludí a las citas a “La lotería en Babilonia”, cuento en el que el autor reflexiona sobre el azar y el determinismo. Borges me habló de su ignorancia en materia de física con una respuesta desconcertante que yo habría de mencionar luego hasta el cansancio en conversaciones informales con colegas.

Una anécdota personal con Borges es una gran excusa para la humana vanidad, puesto que, como todos sabemos, su fama es un universo en constante expansión. Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Michigan tiene más de quinientos libros sobre él, pero pocos saben que era un hombre accesible, que hablaba igual con un notable como con un desconocido.

Desde ese día, para mí revelador y venturoso, me he encontrado con varias citas de Borges en textos científicos y de divulgación científica: menciones a “La biblioteca de Babel” para ilustrar las paradojas de los conjuntos infinitos y la geometría fractal, referencias a la taxonomía fantástica del doctor Franz Kuhn en “El idioma analítico de John Wilkins” (un favorito de neurocientíficos y lingüistas), invocaciones a “Funes el memorioso” para presentar sistemas de numeración, y hasta una cita de “El libro de arena” en un artículo bastante reciente sobre la segregación de mezclas granulares.

En todos estos casos las citas y referencias funcionan como ejemplos metafóricos que dan brillo a la prosa opaca de las explicaciones técnicas. Sin embargo, “El jardín de senderos que se bifurcan” es una deslumbrante excepción a esa regla, ya que allí Borges propone sin saberlo (no podría haberlo sabido) una solución a un problema de la física cuántica todavía no resuelto. Publicado en 1941, “El jardín…” se anticipa de manera prácticamente literal a la tesis de doctorado de Hugh Everett III, dada a conocer en 1957 con el título “Relative State Formulation of Quantum Mechanics”, a la que Bryce DeWitt habría de popularizar como “La Interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica” (“The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics”). Intentaré algunas reflexiones sobre la curiosa correspondencia entre un cuento y un trabajo de física.

Los senderos cuánticos

Las leyes de la mecánica cuántica describen el comportamiento del mundo microscópico: un mundo en el que los objetos son tan livianos que la presión de un rayo de luz, por tenue que sea, puede ocasionar desplazamientos bruscos. Esos objetos –átomos y moléculas invisibles al ojo humano– se mueven e interactúan unos con otros de una manera cualitativamente distinta de como lo hacen las pelotas de tenis, los automóviles, los planetas y el resto de la fauna del mundo visible.

Veamos cómo. Tanto en la descripción del mundo microscópico como en la del macroscópico es útil y pertinente hablar del estado de un objeto. Un estado posible de una pelota de tenis es: en reposo al lado de la red. Otro estado posible es: a un metro del suelo y moviéndose hacia arriba a una velocidad de un metro por segundo. En este lenguaje, especificar el estado de la pelota de tenis en un momento dado equivale a indicar su posición y su velocidad en ese momento. Las leyes de la mecánica clásica enunciadas por Isaac Newton permiten predecir, a partir del estado de la pelota de tenis en un instante inicial, su estado en todo instante posterior. La secuencia de estados no es sino la trayectoria de la pelota de tenis. En mecánica cuántica, esta descripción no funciona ni se aplica. Los átomos y otras partículas microscópicas no admiten una descripción en la que indicar el estado de la partícula en un momento equivalga a indicar su velocidad y su posición: en mecánica cuántica, especificar el estado de una partícula en un momento dado es indicar una función que conlleva la probabilidad de que esa partícula esté en un cierto lugar a una cierta velocidad. Las leyes de la mecánica cuántica, enunciadas por Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, permiten calcular los cambios temporales de esa función de probabilidad (o bien, en términos más técnicos, de la función de onda).

Los cambios de estado no son cambios de posición sino cambios de la función de onda. Nos encontramos así con una de las revoluciones conceptuales de la mecánica cuántica: el reemplazo de la idea de trayectoria por una descripción de las probabilidades de las trayectorias.

Pero la historia no termina ahí. Al fin y al cabo, en nuestro mundo cotidiano a menudo enfrentamos situaciones en las que el azar juega un papel crucial y cuya descripción requiere un lenguaje probabilístico. Así, con el objeto de comparar dos visiones probabilísticas –la clásica y la cuántica–consideraremos el más simple de los experimentos aleatorios del mundo macroscópico: Alicia tira al aire una moneda y la retiene en su mano cerrada. María debe predecir si la moneda que Alicia oculta en su mano cayó cara o cruz. Desde el punto de vista de María, el estado de la moneda (olvidémonos por el momento de su velocidad) podría describirse por una función probabilística (clásica) que indica que cada uno de los estados posibles, cara o cruz, tiene una probabilidad del 50%. Si bien María tendrá que esperar que Alicia abra la mano para saber si la moneda cayó cara o cruz, es “obvio” que la moneda cayó en una, y sólo una, de las dos posibilidades y que la descripción probabilística en este caso cuantifica la ignorancia de María respecto del estado o de la posición de la moneda. Cuando Alicia abre la mano, María comprueba 0que cayó cruz. Por un lado, podemos hablar del cambio de estado de la memoria de María, que pasó de ignorar en qué posición cayó la moneda a saber que cayó cruz. Por otro, el estado de la moneda no cambió durante el proceso de observación: la moneda había caído cruz y lo único que hizo la observación fue develar un resultado que existía de antemano.

Comparemos este experimento con su equivalente microscópico. Si bien no existen monedas microscópicas, existen sistemas (átomos) que pueden hallarse en uno de dos estados mutuamente excluyentes.

El lector experto reconocerá la alusión al “espín” del átomo, que puede tomar dos valores: “arriba” y “abajo”. Digamos que tenemos un átomo en una “caja” cerrada (que desempeña el papel de la mano de Alicia) y que sabemos que la función de onda del átomo corresponde un 50% hacia arriba y un 50% hacia abajo. En analogía con la moneda de Alicia, si abrimos la caja veremos el átomo en una de las dos posibilidades; si repetimos muchas veces el experimento siempre disponiendo el átomo en el mismo estado inicial, comprobaremos que aproximadamente la mitad de las veces el espín está hacia arriba y casi la mitad de las veces, hacia abajo. Hasta aquí, las dos visiones probabilísticas coinciden. Sin embargo, la mecánica cuántica admite la posibilidad de que el átomo se encuentre en una superposición de estados antes de ser observado y en un estado definido después de ser observado. Digamos que María tiene ahora un detector que puede abrir la caja y observar el espín del átomo. Después del proceso de medición no sólo cambia la memoria de María sino que también cambia el estado del átomo.

La diferencia crucial estriba en que, antes de que María lo observara, el átomo se encontraba en una superposición de los dos estados, por lo que no tiene sentido decir que estaba hacia arriba o hacia abajo, ya que estaba simultáneamente en los dos estados. Esta peculiar característica, que no tiene cabida en nuestra intuición, nos deja frente a otra de las revoluciones conceptuales de la mecánica cuántica: la pérdida de la existencia de una realidad objetiva a favor de varias realidades que existen simultáneamente. Para Niels Bohr, cuya visión conocemos como “la interpretación de Copenhague” y representa la ortodoxia dominante, las entidades microscópicas difieren de las macroscópicas en su estatus ontológico y el problema filosófico comienza y termina allí. En otras palabras, sólo tiene sentido hablar del estado de una partícula microscópica una vez que esta ha interactuado con un aparato (macroscópico) de medición. Pero entonces la dificultad se agrava, porque la teoría cuántica pretende ser una teoría del mundo completa y unificada; y si contiene elementos alarmantes que desafían la intuición en un nivel microscópico, no existe una manera de prevenir que estos efectos propaguen su infección al mundo macroscópico.

La pregunta central –que resume el problema de la medición, todavía hoy sin resolver–podría formularse en el contexto de nuestro ejemplo de la siguiente manera: si tanto María como el átomo están “sometidos” a las leyes cuánticas, y si el átomo se encuentra en una superposición de estados antes de la medición y en un estado bien definido después de ella, ¿a través de qué mecanismo el átomo “elige” un estado y no otro? El consenso generalizado supone que la solución de este dilema excede a la mecánica cuántica y desborda una de las teorías de la física dotada de mayor poder explicativo y de predicción. Por el contrario, en el experimento clásico de Alicia y María, las leyes de Newton pueden predecir la trayectoria de la moneda desde el momento en que esta sale de la mano de Alicia hasta el momento en que cae: si bien es un problema muy difícil, si conociéramos con absoluta precisión (la mecánica newtoniana no impone restricciones a la precisión con la que están determinadas las variables iniciales) el ángulo y la velocidad con que sale la moneda, y las posiciones y velocidades de las moléculas de aire que chocarán con ella, podríamos predecir si caerá cara o cruz.

La única “solución” a esta paradoja podría estar contenida en la teoría de Everett, que, si bien propone una respuesta coherente, resulta demasiado rebuscada para el gusto de algunos físicos que la acusan de “placebo verbal”, de “extravagante” y de acarrear “demasiado equipaje metafísico”. Llegamos así a la encrucijada central del laberinto: o aceptamos que la mecánica cuántica es incompleta o damos nuestro visto bueno a la resistida teoría de los mundos paralelos de Everett y DeWitt, caso en el cual el mundo sería precisamente el laberinto de Ts’ui Pên, quien creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. E sa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos

Las bifurcaciones de Ts’ui Pên y las ramificaciones de Hugh Everett III

En el prólogo de Ficciones, Borges advierte que “El jardín de senderos que se bifurcan” es una pieza policial. Yu Tsun, espía y protagonista del relato, debe comunicar el nombre de una ciudad a los oficiales alemanes. Acosado por el implacable capitán Richard Madden, decide transmitir su mensaje matando al sabio sinólogo Stephen Albert, cuyo apellido es igual al nombre de la ciudad que los alemanes deben atacar.

Así, cuando los diarios británicos publiquen la noticia del asesinato de Albert perpetrado por un desconocido, los alemanes recibirán el mensaje. Yu Tsun encuentra la dirección de la casa de Albert en la guía telefónica. Una vez allí, por obra de una inefable coincidencia borgeana, el sabio reconoce en él al bisnieto de Ts’ui Pên, un astrólogo chino que ha escrito un libro extraordinario: El jardín de senderos que se bifurcan. Ts’ui Pên se había propuesto dos tareas inconcebibles: construir un laberinto infinitamente complejo y escribir una novela interminable. Después de su muerte se pensó que había fracasado, porque la existencia del laberinto era un enigma y la novela no sólo estaba incompleta sino que resultaba absurda e incoherente (por ejemplo, algunos personajes morían y luego reaparecían en capítulos posteriores). Para sorpresa de Yu Tsun, Albert le revela que ha descubierto el secreto de la misteriosa novela: el libro es el laberinto, y el laberinto no es espacial sino temporal. El jardín… es la imagen del universo tal como lo concebía Ts’ui Pên. Y si aceptamos la hipótesis de Everett, el mundo es un jardín de senderos que se bifurcan.

(…) «