Capítulo X

La entrada a Buenos Aires un viernes después del mediodía, era complicada y Armando sabía que la hora perdida en el “operativo de rutina” no la iba a recuperar por más esfuerzos que hiciera.

Tengo que pensar otra alternativa.

Se quedó observando la Plaza de Mayo al salir por la boca del subterráneo. Era como un gran jardín que contrastaba con las monolíticas construcciones que lo rodeaban.

Avanzó, cortando camino entre vendedores ambulantes y palomas que revoloteaban a su paso. Se distinguía del resto porque tranqueaba largo y rápido, como se camina en el campo y porque su cabeza y sus ojos se movían sorprendidos. Sin darse cuenta, estaba a media cuadra de la Caja.

Apuró el paso decidido, pero se detuvo en seco cuando vio que el ordenanza del edificio salía, asegurando con tres llaves la enorme puerta de roble macizo, y se las entregaba al custodio, mientras se cuadraba le decía con ironía:

—¡Hasta luego, mi general!

—Che, no te hagas el vivo vos, que ahora te vas y yo me tengo que quedar hasta mañana al mediodía.

—¿No estabas mejor en la guardia de granaderos? ¿Por qué te viniste para acá?

—Qué querés, no me quedó otra; en la Fuerza no elegís, deciden por vos —dijo un tanto turbado por la ironía.

—Eso te pasa por peronista, y si siguen jodiendo van a terminar todos limpiando baños.

Y se fue silbando un tango, mientras caminaba marcando el compás con la cabeza.

El rostro del soldado quedó congelado en el aire, la mirada perdida en la muchedumbre que pasaba, y la actitud firme que aún conservaba, del cuerpo de granaderos.

Armando, que había observado la escena, miró su reloj y confirmó su sospecha: dos y cuarto, la Caja estaba cerrada. Pensó que sería muy difícil que quedara algún empleado trabajando un viernes, después de las dos de la tarde. Entonces se acercó al custodio y le preguntó:

—Disculpe oficial, pero… ¿Ya están cerradas las oficinas de la Caja?

—¡No me diga oficial, hombre! Eso era antes, ahora soy un empleado público como cualquier otro, con un poco de cara de malo nomás —contestó amigablemente el custodio—. Acá, después de las dos de la tarde no queda nadie, ni el ordenanza se queda; solo el personal de seguridad.

—Sí, me lo imaginaba —dijo Armando, como aceptando una verdad evidente.

—¿Usted es del interior, no? —preguntó con curiosidad.

—Sí, de Junín, pero hoy estoy llegando a Buenos Aires desde San Cristóbal, Santa Fe y no me dieron los tiempos. Calculaba llegar antes que cierre la caja, pero tuvimos un operativo en la ruta que demoró el ómnibus y por desgracia se me hizo imposible llegar con tiempo.

—Bueno, hombre, tranquilo, el lunes vuelve a las oficinas y hace los trámites que necesite.

—Sí, sí.

Empezaba a nublarse, las palomas estaban alborotadas, los vendedores levantaban campamento.

—¡Qué distinto al pueblo!

Y así fue, comenzó una garúa finita y la plaza quedó desierta.

Cuando la cosa se empantanaba prefería no pensar o al menos no esforzarse en hacerlo. Siempre le había resultado respirar hondo y dejar que algo que él no podía entender y no tenía que ver con la razón, surgiera… algo iba a salir, él lo presentía.

Después de resolver la diligencia en el estudio de abogados que lo asesoraba en Previsión Privada, Armando, buscó un lugar donde comer. Se hacía de noche y no estaba seguro de encontrar una habitación disponible en el hotel donde se hospedaba habitualmente. Caminó un rato por el centro hasta dar con una pizzería abierta. Había cosas en Buenos Aires a las que era muy difícil igualar e imposible mejorar y la pizza era una de ellas.

Entró al local y eligió una mesa junto a la ventana. Mientras lo atendían, su mirada se fijó en la avenida. Circulaban pocos autos, casi no había gente en la calle. Tenía hambre, se sirvió otra porción y un nuevo trago de aquel vino áspero.

Lo que sucedió en la Caja le daba vueltas. Había vivido algunos episodios parecidos, durante los últimos doce años y lo sintió cercano.

—¿Cómo le va, Millach? ¿Cómo anda? ¿Qué lo trae a Buenos Aires a esta hora?

—¿Cómo te va, Francisco? Estoy molido, fue un día largo, mañana me vuelvo para Junín. Vine por unos trámites, pero el más importante no salió. ¡Una macana!

—¡Pero me extraña, hombre! ¿No sabe dónde está? ¡En Buenos Aires! —dijo elevando mucho el tono de voz y con orgullo remató—. Acá todo hombre tiene dos oportunidades y a usted le queda una, así que confíe.

—Si vos lo decís.

—Para empezar, su habitación de siempre está disponible. ¿Ve que no le miento? –dijo con exagerada autoridad.

—Usted llega a un hotel del centro de Buenos Aires, un viernes a las once de la noche y… ¡Voila! Está su cuarto disponible y esperando. ¿Qué me dice Millach? ¡Buenos Aires es mágica!

El cuarto del hotel era discreto pero cómodo, no faltaba nada. Tenía la calidez de los hoteles de principios de siglo, revestimientos y pisos de madera, cuadros con reproducciones de artistas clásicos, ventilador y radio.

Se quitó el saco y se sentó en la cama; apoyó el maletín en el otro extremo, lo abrió y empezó a acomodar los papeles. Mientras lo hacía, sintió algo duro en el bolsillo trasero del pantalón, metió la mano y palpó un bolígrafo, lo sacó y lo miró como estudiándolo: era la lapicera del juez. Se la acercaba a los ojos para ver la marca, descubrió la inscripción: Por nuestro tiempo, eternamente tuya… Gladys, San Cristóbal 1967, Santa Fe.

Dejó la lapicera sobre la mesa de luz, cerró el maletín que acomodó a su lado, se sacó la ropa y se metió en la cama.

Se despertó sobresaltado, repitiendo: ¡Eso te pasa por peronista! y mientras decía esto, miraba su reloj: las seis de la mañana. Se cambió lo más rápido que pudo, saludó al conserje de la mañana, pagó y dejó una buena propina antes de irse. Salió del hotel, maletín en mano y se perdió por las calles de Buenos Aires. Nunca supo bien el nombre de ellas, hacía uso de su memoria fotográfica y su intuición.

Desde la esquina pudo ver la calle desierta y la puerta de la Caja sin guardia; se acercó y a través de los vidrios laterales logró ver un pequeño hall de entrada, donde el custodio tenía una silla, una mesita, la radio, el calentador y el mate. Metió la cabeza entre los barrotes para ver mejor y se escuchó una voz desde adentro:

—¿Usted, qué hace ahí?

—Soy yo el que vino ayer, el del interior, cuando estaba cerrado. ¿Se acuerda? —dijo sin ver a quién le hablaba.

—Le dije que las oficinas abren recién el lunes, hoy no puede resolver nada.

—Y mientras la voz hacía esa afirmación, la puerta se abrió para dejar paso al custodio.

—Es sábado, son las seis y media de la mañana, no hay ningún empleado administrativo.

—Sí, lo entiendo… ¿Cómo es su nombre?

—Efraín Sepúlveda.

—Juan Domingo. Pero mejor llámeme Armando.

—Está bien, pase hombre, no se quede ahí afuera. ¿Qué hace un sábado tan temprano en el centro? Buenos Aires en estos tiempos ya no es la de antes. Cualquier conversación sospechosa en la calle no pasa desapercibida, hay orejas por todos lados.

—¿Por qué me cuenta esto, Sepúlveda? —preguntó Armando intrigado por la confianza que le dispensaba el custodio.

—Porque usted es del interior, me cae bien y por lo visto medio campechano. Y se llama Juan Domingo, así que, compañero, si no nos cuidamos entre nosotros, estamos jodidos, Armando.

—Tenés razón, Sepúlveda —no estaba convencido de que el custodio le estuviera siendo sincero, pero había algo en el tono de su voz y en la forma de decir que le sonaba familiar.

—¿Vio el ordenanza que me dio las llaves ayer? Ese es un buchón, son tipos que el gobierno metió en todos los organismos para pasar información y a mí me controlan.

—¿Por qué a vos?

—Porque yo soy… ¡Soldado de Perón!

—¿Cómo? ¿Que sos qué? ¿Soldado de Perón?

—¡Sí, compañero, sargento Efraín Sepúlveda, granadero de la guardia presidencial del general Juan Domingo Perón! —se presentó el granadero orgulloso, mientras se cuadraba haciendo sonar ambos tacos y sellando el ritual.

—¿Pero qué haces acá como custodio de un edificio público?

—¿Y a dónde te crees que nos mandaron a todos? ¡En la guardia presidencial éramos doce! Y de ese grupo no quedó nadie. El general siempre fue un militar extraordinario así que fuimos seleccionados, bajo su supervisión, entre todo el regimiento. Como comprenderá, somos sujetos peligrosos para el actual gobierno, aunque demasiado visibles como para hacernos desaparecer —explicaba el soldado, hasta que, Armando movido por la emoción, interrumpió:

—¿Entonces, vos estabas al lado de Perón todo el tiempo?

—Si, bueno, no todo el tiempo, pero en la Rosada y en Olivos, el general no se movía sin su guardia de granaderos.

—Vos sabes que yo también conocí a Perón —dijo, pensando que el significado de sus palabras iba a ser valorado por el otro con el mismo sentimiento.

—¿Lo vio en persona?

—Si, y a Eva también… Se casaron en la escribanía de un amigo, Ordialez, en la esquina de mi casa en Junín. Yo no supe mucho qué decirle, solo cuando se estaba yendo, me palmeó el hombro y me dijo: “Hasta pronto, compañero y tocayo”, y solo alcancé a contestarle: “Hasta pronto, general”. ¡Qué chambón! Solo eso le dije… Estaba feliz el hombre y Eva radiante, luminosa… ¡Esa mujer era un sol!

—Sí, yo no llegué a conocerla, pero cuando el general la nombraba se le endulzaba la voz, y eso no era habitual en él. Ojo, no porque fuera un hombre severo, pero tenía la firmeza que solo la educación militar te da y sus palabras nunca dejaban entrever sentimientos que no fueran aquellos que se dirigieran a la oficialidad. El tono era de implacable decisión. Solo la evocación de Eva lo transformaba… Pero no vaya a creer que el general era un hombre frío o distante, no ¡qué va! Con nosotros, su guardia, tenía un trato especial. En el fondo nos veía como a unos pobres muchachos, solos en la capital, lejos de nuestros pueblos y familias, por eso se preocupaba mucho, sabía el nombre de cada uno de nosotros, y el de nuestros padres también. Cuando nos cruzaba en la quinta, donde el protocolo se relajaba un poco, siempre encontraba algo en común para preguntarnos y, aunque fuera por un rato volvíamos a nuestros pagos y no nos sentíamos tan lejos.

—¡Cómo un padre!

—Sí —dijo el soldado.

—Como a un hijo… ¿Sabe lo que hacía los sábados por la tarde? Él era amante del cine y nosotros, un poco por la edad y otro para distendernos de la enorme responsabilidad de nuestra tarea, nos moríamos por ir al cine. Estando en Olivos, el general nos invitaba, entre las dos y las cinco, y nos íbamos al cine. Él se quedaba en la quinta y cuando salíamos de la sala, ahí estaba, justo en la puerta, con su ropa de civil, un poco camuflado, nos esperaba. “¿Y, muchachos, qué tal estuvo la película? ¡Las de guerra son las mejores! Mientras volvemos me cuentan de qué se trataba”. Tenía esas cosas que hacía que uno, no solo lo respetara, sino que, además, lo quisiera. Por eso, esté donde esté, me manden donde me manden, siempre seré el sargento Sepúlveda ¡Soldado de Perón! Pero perdone la cháchara compañero, lo veo preocupado y me parece que es por algo más que por unos trámites que no pudo hacer acá.

—Si, Sepúlveda, la verdad es que no deja de ser solo un trámite lo que no pude hacer hoy, pero como usted dice uno es lo que es y lleva a Eva en el corazón, por eso el dolor del otro siempre duele —dijo Armando mientras Sepúlveda le convidaba un mate—. Ayer por la mañana, llegué de Santa Fe, precisamente de San Cristóbal, donde mi yerno está haciendo jubilaciones y pensiones. El miércoles él mandó los papeles para acá y me comentó que una viejita, a la que había que pensionar, no le había entregado el acta de matrimonio. La pobre mujer está viuda, en el medio del campo y sola. la Caja, a partir del lunes, no toma más trámites por este año, así que pasado mañana el acta tiene que estar con el resto de la documentación de la señora para que reciba la pensión.

—¿Cómo me dijo que se llama la señora? —preguntó resuelto Sepúlveda.

—No, no le dije —agregó desconcertado Armando y se apuró a decir—. Eusebia Deolinda Rosales, viuda de don Melchor Ríos.

—Démela a mí, compañero —dijo, mientras buscaba en un gran manojo de llaves del edificio.

Armando se acercó.

—Tome compañero, es para usted —dijo Armando en tono de agradecimiento mientras le entregaba el bolígrafo de Angeloni.

—Muchas Gracias, Armando, no es necesario, además yo no uso, pero ¡Gracias, igual!

* * *

Lunes 23 de diciembre de 1967. 7.00. Buenos Aires. Caja de Previsión Social. 3° piso. Oficina de Jubilaciones y Pensiones.

¡Cómo le costaba arrancar los lunes a Rodríguez! Como si la acumulación de los trámites pendientes le cayeran todos juntos en la cabeza.

Cuando llegaba y veía la misma pila de expedientes que había dejado cuarenta y ocho horas atrás, entraba en una resistencia que le llevaba varios minutos romper. Mientras dejaba sus cosas y se acomodaba para empezar la tarea diaria, notó que el papelerío no estaba en el desorden acostumbrado, había algo que desencajaba en su estilo de desorden. Y ahí estaba, justo encima de la documentación de las pensiones que estuvo cerrando el viernes, un acta de matrimonio. Sujeta a una birome importante había una notita doblada en dos. Examinó el bolígrafo, una sonrisa se le estampó en los labios cuando leyó la inscripción que indicaba la procedencia de la misma. Abrió la nota, la leyó y entonces una estruendosa carcajada despabiló a todos los compañeros de su sector. Solo decía: “Perón cumple, Evita dignifica”.

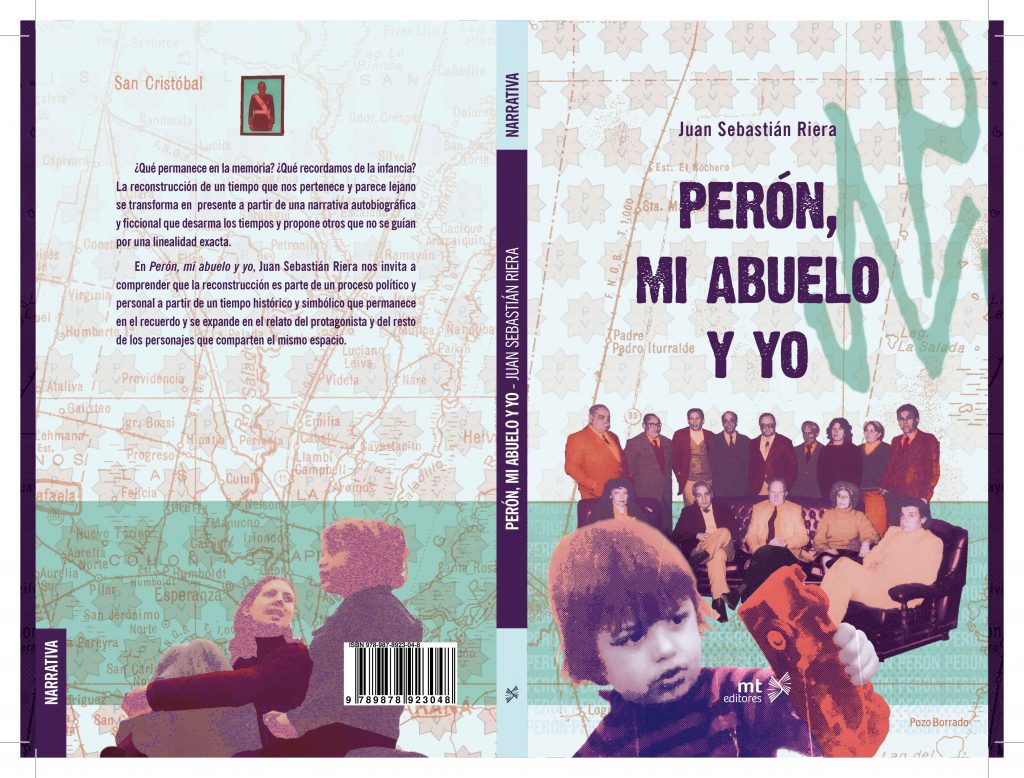

El autor

Juan Sebastián Riera (Lincoln, 1970) estudió medicina en La Plata. Director de Hospitales en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Escribió los poemas Mi desayuno y vos (2016), Sino (1989) y Hoy voy a decirte lo más triste que te he dicho (1990). Su primera novela, Perón, mi abuelo y yo, publicada por MT, fue premiada en el concurso SAE regional de Mercedes.