La pandemia de coronavirus expuso los límites del sistema de salud argentino. La fragmentación aparece como uno de sus principales problemas, con diferentes sectores (el público, las obras sociales y las prepagas) que se manejan de forma independiente uno del otro. Pero las fracturas son más profundas y se producen al interior de cada uno de esas partes.

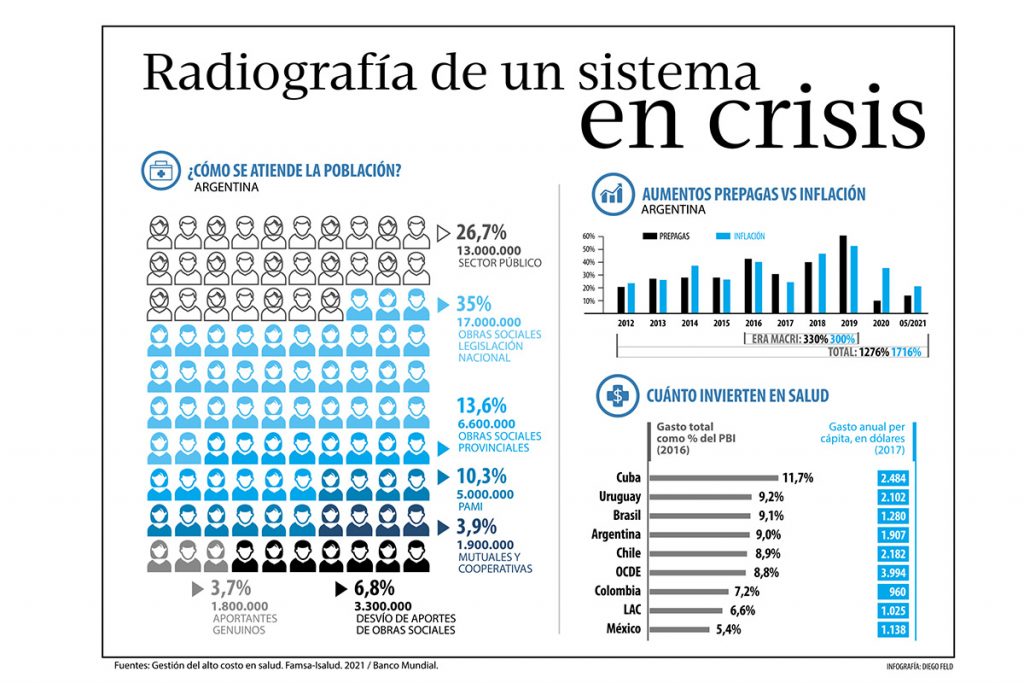

El dinero que va al gasto de salud en el país no es poco. Según cálculos del Banco Mundial, redondea el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), combinando tanto lo consumido por el Estado como por todos los individuos y organizaciones. Ese nivel es un 50% superior al del promedio de América Latina y está incluso por encima del promedio de gasto de los países que integran la OCDE.

La foto indica que el 55% de ese gasto sale de los presupuestos públicos, tanto de la Nación como de las provincias y municipios, y de los aportes obligatorios a la Seguridad Social que hacen las empresas y los trabajadores. Pero la película indica que el 45% que representa el gasto privado ha crecido de la mano de la tendencia a la baja de los presupuestos y por la reducción en los alcances de las coberturas, lo que deriva en que las personas, especialmente las de menores recursos, deben pagar de su bolsillo prestaciones y medicamentos. Los programas estatales en la materia buscan aliviar ese flagelo con suerte diversa.

El incremento del peso del gasto privado va de la mano, también, con una progresiva mercantilización de la salud, es decir, de meter ese derecho dentro de las lógicas de los emprendimientos privados: básicamente, que deben arrojar una ganancia. La desregulación que realizó el gobierno de Carlos Menem en los 90 se profundizó con el paso del tiempo, al punto que en la actualidad dos tercios de los afiliados a las prepagas derivan sus aportes obligatorios que, de otro modo, irían a la Seguridad Social. El discurso de la medicina privada, en el sentido de que se trata de un modelo exitoso, reposa en esa facilidad otorgada por la legislación desreguladora.

El resultado es que el sistema de salud argentino no garantiza la atención de toda la población y es inequitativo, con segmentos de la sociedad con sobre abundancia de oferta, encimada y redundante, y grandes sectores sociales que cuentan con una escasa atención.

Un Estado dividido

La primera fragmentación es la del sector público, donde existen decenas de cabezas, desde el Estado nacional hasta los municipios, que impiden aplicar eficazmente la gobernanza y la rectoría, es decir, la guía política y la gestión de recursos con el objetivo de abarcar a toda la población. En general, los planes que circulan actualmente no buscan modificar ese sistema quebrado desde las reformas de Menem, quien traspasó a las provincias una parte sustancial de la atención sanitaria, haciendo de la cartera de Salud un ministerio sin hospitales.

Esa fragmentación impide ver las carencias de la cobertura de salud pública, que quedan dentro del ámbito de las provincias. Las provincias y Nación comparten una cantidad de información y actúan en común en determinadas políticas sanitarias. Pero la gestión cotidiana y el direccionamiento de los recursos queda en manos de las autoridades provinciales, las que le imprimen su orientación. En algunos casos, incluso, ese sentido es contrario a las políticas nacionales que supuestamente deben llevar adelante.

El rol del sector público es único: es el garante de la salud de los habitantes del país. Pero, por las deficiencias de atención, no compite con las otras opciones, las obras sociales o la salud privada. Según la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud (Raiis), «si bien toda la población tiene derecho a atenderse en este subsector, solo alrededor de 15 millones de personas recurren a éste ya que no cuentan con cobertura de la seguridad social. Si bien el acceso a este sistema es de carácter universal, los recursos destinados al mismo no contemplan la atención efectiva de toda la población”.

En ese sentido, Raiis señala que «durante años (el subsector de la salud pública) ha sido ajustado y desatendido por la propia sociedad y por el Estado. Debido a ello, su capacidad para dar respuesta a las personas que no cuentan con cobertura de la seguridad social o de prepaga y se atienden en él está sumamente limitada.

Obras sociales y prepagas

La fragmentación también es uno de los pecados originales de las obras sociales, un sector que en lugar de aglutinar a masas de asalariados para tener economía de escala, está fragmentado en más de 300 organizaciones independientes una de la otra. Según el especialista Oscar Cetrángolo, de las 300 obras sociales nacionales, sólo el 5% concentra el 54% de los afiliados, según un estudio que publicó en 2018 junto con Ariela Goldschmidt.

Esa disparidad lleva a que una enorme cantidad de obras sociales no pueda cubrir sus gastos básicos, especialmente el Programa Médico Obligatorio (PMO). Según cálculos del experto, sólo 100 de las obras sociales logran captar ingresos suficientes como para sostener la cobertura del PMO. El resto está en déficit constante.

A partir de ello, la idea de que el sistema de obras sociales está quebrado adopta visos de realidad.

El esquema de las obras sociales recibió un golpe en la línea de flotación con la posibilidad de que los afiliados deriven los aportes a la medicina privada. Ese flujo que dejó de quedar en las arcas para sostener las estructuras de salud acelró el espiral descendente de peores prestaciones, reducción de apostistas, menos fondos, perores prestaciones y así.

Un punto aparte es el PAMI, que atiende a 5 millones de personas y en donde las relaciones con las prestaciones privadas son una constante.

La imbricación de las obras sociales con las prepagas es fuerte, al punto de que incluye una transferencia de recursos de los trabajadores a la medicina privada por la vía de los reintegros. Como explican Susan López y Virginia Michelli en una investigación presentada en la Universidad de La Plata, «la derivación del aporte desde las obras sociales al sistema prepago, la llamada ‘triangulación’, termina siendo un tentador negocio para ambas partes. Las obras sociales disminuyen parcial o totalmente el riesgo y la medicina prepaga ve incrementar su cartera de beneficiarios, lo que le permite conseguir mejores precios a la hora de competir».

En rigor, las prepagas no podrían sostener en la actualidad sus esquemas de negocio si no contaran con los aportes derivados desde las obras sociales.

En este sector, por sus propias características, la eficacia del gasto es menor que en los otros sectores. La competencia entre las empresas hace que las inversiones sean redundantes porque están dirigidas a ganar clientes y no responden a una planificación global que apunte a dar solución alos problemam de salud de la población. Lo mismo pasa con el uso de los equipos ya que no se comparten, más allá de las necesidades que tuvieran los prestadores o de la capacidad instalada ociosa. El caso de la clínica San Andrés, ubicada en el partido de 3 de Febrero, en el gran Buenos Aires, cerrada en medio de la pandemia, con casi 150 despidos de personal esencial, grafica con claridad como la la búsqueda de lucro en la salud puede ser «contracíclica», es decir, reduce presencia cuando más se la requiere. Y, al mismo tiempo, señala los límites del Estado para cambiar ese rumbo.

El diagnóstico sobre la situación de la salud es compartido por muchos analistas, que consideran que así no se puede seguir. Pero las diferencias se acentúan a la hora de discutir qué hacer. Los planes oficiales que circulan por estos días plantean una suerte de coexistencia pacífica entre todos los sectores, aunque con cierta preponderancia del control estatal sobre las obras sociales, dejando a la medicina privada con la libertad que cuentan para comprar, vender, contratar y despedir. Sin embargo, la pandemia puso de relieve que los que soportaron el grueso de la pelea contra el Covid-19 fueron los sistemas estatales de salud, baqueteados por años de desinversión por la lógica del costo-beneficio. Cualquier cambio debería partir de esa consideración.