Desde el primer segundo, Dirt fija el tono de lo que será una hora de descenso sonoro al infierno: nunca la música asustó tanto como cuando nos atropella ese grito que abre “Them Bones”, que rápido nos vuelve a gritar, para que no queden dudas de lo que se avecina.

Luego de su debut con Facelift (1990), que sería disco de oro y abriría las puertas al todavía innominado grunge, y un año después de que la popularidad del género estallara, cortesía de Nevermind (1991) de Nirvana, Alice in Chains lanzaba su segundo álbum y obra cumbre el 29 de septiembre de 1992. Treinta años de vida celebra Dirt, más años que los que los músicos de la banda más pesada y metalera del Seattle sound habían vivido al momento de grabar este disco que se siente tan cerca de la muerte.

Plagado de voces desgarradas y guitarras feroces, disparos de batería y líneas de bajo aplastantes, Dirt golpea con una sonoridad agresiva y sucia, y a la vez sabe dónde inyectar blues y cómo fascinarnos con coros armónicos. Es el último álbum de estudio fruto de la formación original: Layne Staley en voz, Jerry Cantrell en guitarra y coros, Sean Kinney en batería y Mike Starr —que poco después sería reemplazado por Mike Inez—, en bajo. Lanzado por Columbia Records, Dirt termina de inmortalizar el sonido de Alice, después del EP acústico Sap (1992), como el más oscuro y visceral de la escena grunge.

Los primeros años de la década del ‘90 en Seattle están tan marcados por la creatividad explosiva de este movimiento cultural, –donde bandas como Soundgarden y Pearl Jam también dejarían su huella–, como por la tragedia. En 1990, Andrew Wood, el carismático líder de la pionera Mother Love Bone, moría por sobredosis de heroína a los 24 años. Este escenario, fogoneado por el primer ingreso a rehabilitación de Staley a fines del ‘91 y al clima que aportaron los Disturbios de Los Ángeles del ‘92, donde murieron 63 personas, fue tierra fértil para la segunda entrega. Esa atmósfera densa se impregna en Dirt, que se sumerge en la depresión, la adicción a la heroína y la muerte. Un viaje que en retrospectiva resulta demasiado premonitorio. No mucho después, la adicción de Layne a la heroína empeoraría. Significó primero un hiato para Alice después de la salida de un tercer disco en el ‘95, y finalmente la muerte del mítico vocalista en 2002, a sus 34 años.

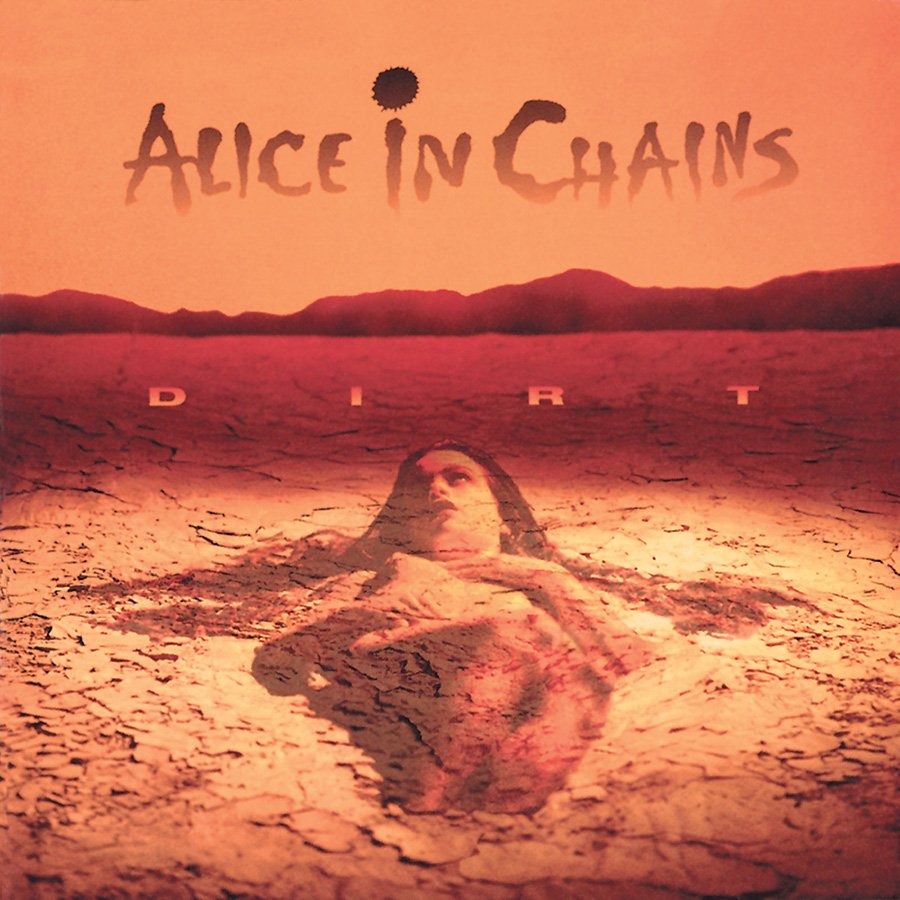

Un cuerpo desnudo y desamparado, entre la vida y la muerte, enterrado en la mugre de la tierra resume la energía de Dirt en la tapa del fotógrafo Rocky Schenck. Grabado en cinta, mantiene la suciedad que le hace justicia a un título preciso. David Jerden, el productor del álbum que ya había trabajado con Frank Zappa, Herbie Hancock y The Rolling Stones, no corrige las imperfecciones de los riffs, los adelantos de bata y los exabruptos de la voz. Deja que se transpire la honestidad y crudeza del cuerpo y logra un sonido poderoso y real. Una estética impensada hoy en la era plástica del perfeccionismo autotuneado.

La catábasis arranca con un grito estrepitoso envuelto en un intervalo violento de la guitarra de Cantrell que anticipa el peligro. “Them Bones” explora el miedo a la propia mortalidad con una batería que martilla furiosa y un aullido que repite “me siento tan solo” hasta quedarse sin aire y terminar hecho una pila de huesos muertos. “Dam That River”, enérgico, se abre paso con desenfreno blusero y nos regala momentos de headbanging antes de que “Rain When I Die” desacelere en un wawa denso y comience el descenso hacia una gozosa catarsis.

El tempo se ralentiza aún más y se estanca en “Down In A Hole”, la balada depresiva que alude a “Fade to Black” de Metallica y marca un punto de no retorno. Un lento que se vale del blues para imaginar una vida fuera del pozo. A partir de “Sickman” y la ebriedad de su vaivén que logran maravillosamente los cuatro instrumentos, ya son palpables las drogas y el inminente derrumbe. Luego suenan los primeros acordes de “Rooster”. Nos da un respiro con su impronta de himno y coros relajados que Layne contrasta con esa voz siempre profunda, y nos pone la piel de gallina. Con “Junkhead” vuelve el riff descendente y pesado que nos tira para abajo y nos hace llegar a las puertas del infierno de “Dirt”, gran sinécdoque del disco. Sus tintes arabescos, el juego de la percusión y el blues vuelven sucio este tema que se anima a la idea del suicidio. Le sigue la agresividad melódica de “God Smack” que se funde con los gritos demoníacos de Tom Araya, el bajista de Slayer que presta su voz al breve pero perturbador “Iron Gland”.

El viaje concluye con tres obras inmejorables. Las cuerdas desesperadas de “Hate to feel” y “Angry Chair”, los únicos temas compuestos enteramente por Staley, acompañan los tumbos de un cuerpo intoxicado; luego la golpiza de una catarata percusiva nos deja cómodos en el desastre. El cierre lo da “Would?”, un tema que resplandece ante la oscuridad de los anteriores. Escrito por Cantrell en homenaje a Andy Wood, formó parte del Soundtrack Original de la película Singles (1992) de Cameron Crowe que mostraba la cultura grunge y la juventud de Seattle. Antes del silencio, en un rapto de lucidez y hasta de esperanza, “Would?” nos cuestiona: ¿y ahora qué?.

Lejos de hacer apología del consumo, Dirt encuentra la belleza en tirar la fachada y atravesar la angustia, en mostrarse crudo y horrible. En un evidente grito de ayuda, estira la mano esperando que la música resuene y alguien escuche. “A diferencia de los músicos de las bandas de hair metal de los ‘80, que se caracterizaban por ser ‘machos’, pero que estéticamente tenían rasgos suaves y usaban maquillaje, los pibes grunge teníamos barba y aspecto desaliñado, pero teníamos como una sensibilidad femenina, éramos más sensibles. Podíamos llorar”, observó Krist Novoselic, el bajista de Nirvana, en una reciente entrevista con el productor musical Rick Beato.

Escuchar Dirt de un tirón, como debería escucharse, te deja física y emocionalmente agotado. Recuerda a la catarsis del llanto grupal desbordado de Midsommar de Ari Aster, pero sin las flores. «El amor es todo lo que la buena gente necesita. Pero a los enfermos nos libera la música», cantaba Andy Wood en el único disco que llegó a publicar. Un vómito que sirve de deleite y exorcismo para las almas rotas.

Alice in Chains lleva al terreno de lo musical la necesidad de abrazar la mugre interior, de embarrarse en la suciedad de la desnudez más honesta, para mirarla a los ojos y poder escupirla. El resultado es un disco tan ominoso como brillante, que tres décadas después sigue inamovible en el pedestal de los mejores exponentes del último gran movimiento de la historia del rock.