A quienes les parezca que vivimos en un tiempo donde nada es simple y todo tiende a ser complicado, debemos recordarles que en los albores de la década del setenta existió un término particular en la vida política de nuestros pueblos: «bordaberrización». Si nos referimos a la etimología de la palabra, veremos que la raíz viene de «bordaberri» y el sufijo «zación» supone acción y efecto.

Proviene de la República Oriental del Uruguay, y podemos fijar su aparición el 27 de junio de 1973, pues es el día en que un presidente electo, mediante un autogolpe, pasa a ser presidente de facto. Era Juan María Bordaberry Arocena, nacido en 1928, primero terrateniente, después político; primero blanco, después colorado; primero democrático, después dictador. Primero en ejercer la bordaberrización (bordaberryzación, según los puristas), un estilo que tendría mucho éxito por entonces. Y ahora.

Hasta el momento, los golpes de Estado desalojaban al poder civil, en general electo, y nombraban a un militar en la presidencia. Enseguida venía el apoyo de Estados Unidos, que identificaba a los movimientos populares latinoamericanos comprometidos en la liberación nacional con intentos de expansión soviética. Esos argumentos sirvieron durante decenios a los sectores dominantes de los países del sur, para quienes cualquier reforma social, conquista de derechos o autonomía política no podían sino ser comunistas.

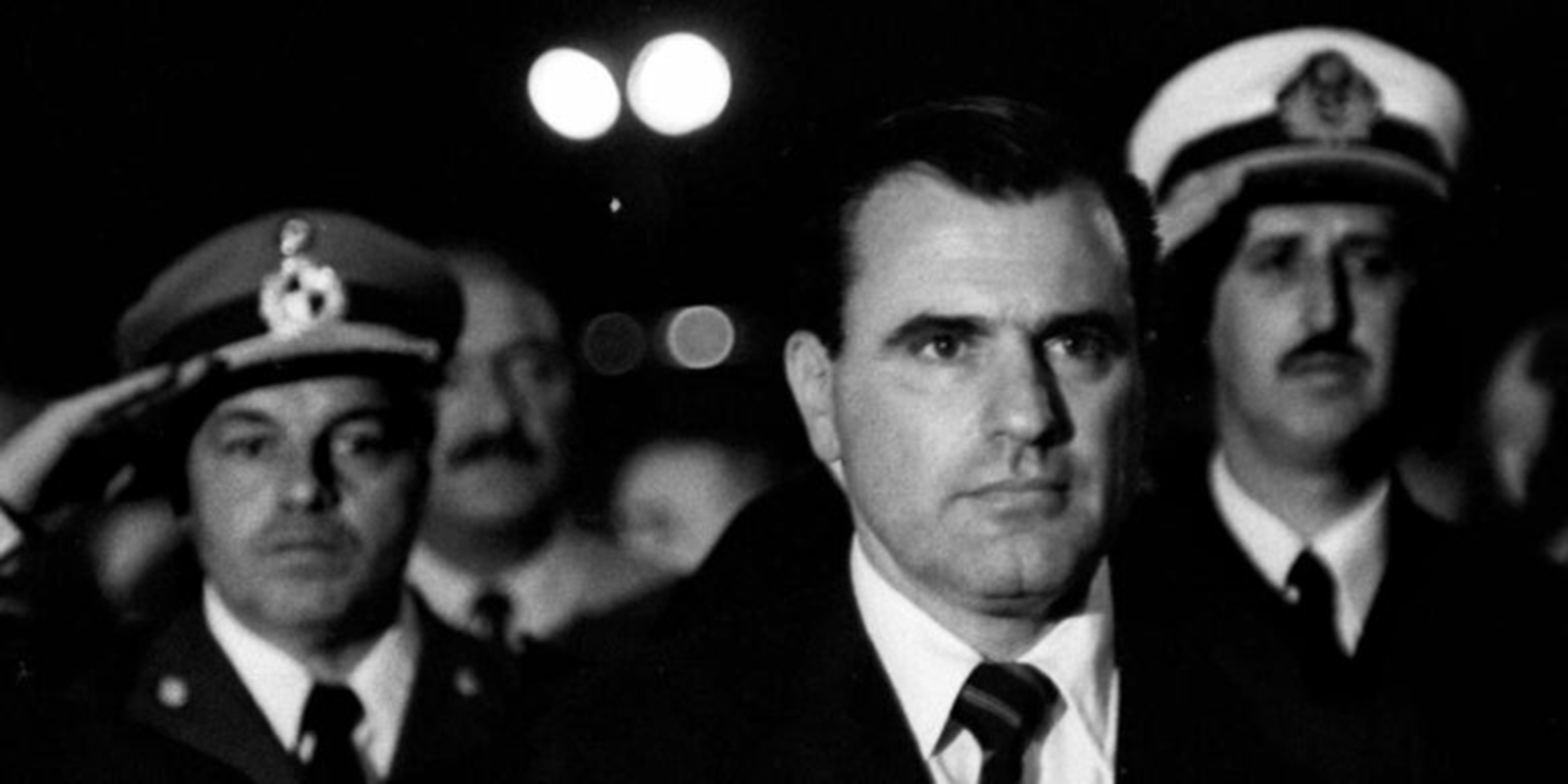

Lo interesante del caso uruguayo es que era el propio presidente electo quien cerraba parlamentos y partidos, clausuraba sindicatos y diarios, situándose fuera de toda legalidad republicana. A la larga, los militares uruguayos prefirieron prescindir de intermediarios y asumieron la totalidad del poder en 1976. Se impondría un modelo de golpe clásico, como los de Pinochet en Chile en 1973 o Videla en Argentina en 1976.

A medio siglo de su aparición, la bordaberrización vuelve a la moda.

Habría que esperar al 5 de abril de 1992 para que en Perú ocurriese un fenómeno de similares características, que allí fue llamado «fujimorazo». Esta vez, además de las luchas internas, era preciso instrumentar medidas económicas acorde a lo que conocimos como «Consenso de Washington». Con el auspicio de los habituales economistas neoliberales, que tampoco hicieron ascos al aconsejar a Pinochet. Una variante de la «bordaberrización» fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, durante el año 2002. Allí los golpistas pusieron un presidente civil, que duró lo que tardaron las fuerzas constitucionales en llegar a Miraflores. Roberto Micheletti tuvo más suerte en 2009 en Honduras, al derrocar al presidente Zelaya, con el apoyo de las fuerzas armadas, Corte Suprema y parte del Congreso.

También tenemos los golpes en Bolivia contra Evo Morales en 2019, acusado sin pruebas de fraude electoral, y en Perú contra Pedro Castillo, un golpe parlamentario. En el primer caso asume la senadora Jeanine Áñez (con el regreso de la democracia será condenada a diez años); en el segundo la propia vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte (la democracia aún no ha regresado).

No tratamos sólo de historizar algunos golpes de Estado. Señalamos que ahora los argumentos son el narcotráfico, la corrupción, el autoritarismo… y el comunismo, que nunca falla. Vemos que la «bordaberrización» pura deja lugar a golpes de Estado que encumbran civiles, tratan de obtener el apoyo de uno o todos los poderes del Estado y establecer un modo de gobierno como si nada hubiese pasado. Todo con el apoyo sin límites de los medios de comunicación, de las habituales embajadas extranjeras y de los organismos internacionales de siempre. Lejos de ser un caso único, el fenómeno de la «bordaberrización» es una modalidad más de asalto al poder, que encontramos más veces de lo acostumbrado allí donde son posibles reformas parciales o de fondo. La lección que nos lega la precursora experiencia uruguaya de 1973 es que nuestras clases dominantes han decidido desde siempre que conservar la propiedad privada bien vale perder la democracia. Acción y efecto.