Las pujas salariales y la lucha por los derechos laborales no se dirimen en las películas. El capitalismo impone y dispone, y los trabajadores cuando pueden se organizan, resisten y cada tanto suman alguna conquista. Pero más tarde o más temprano ciertas tensiones encuentran otros canales de expresión. Ya sea por su exceso, por su falta o por las condiciones en que se realiza, el trabajo marca la vida de casi todas las personas. Despierta sueños, frustraciones y hasta tragedias que inevitablemente se cuelan en el mundo del arte. Existen cientos de películas que refieren en forma más o menos directa a la problemática del empleo. Una selección de ellas caprichosa, como toda selección permite observar diversas crisis y formas de contarlas que marcaron su tiempo y no pierden actualidad.

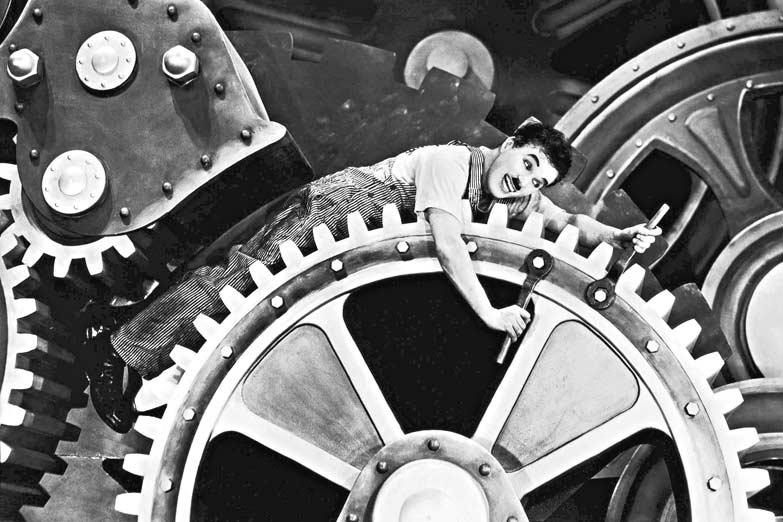

Escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, Tiempos modernos (1936) se ganó un lugar entre las películas más emblemáticas de la historia del cine. El blanco y negro y las voces en off los personajes mantienen la lógica del cine mudo potencian la sensación de clásico y confirman que el talento aun con pocos elementos siempre es la mejor herramienta para conquistar la posteridad. Chaplin logró traducir sus observaciones sobre un mundo alienado e impiadoso en una comedia melancólica imbatible.

El film nació del clima de miseria y desesperación de la Gran Depresión que golpeó al planeta durante la década del 30. Expresa el cambio de reglas de juego que impuso la automatización de los espacios fabriles, pero también la pobreza inherente al sistema de explotación que le dio origen. Chaplin cuestiona la brutalidad propia del capital y retrata la falta de una reacción adecuada por parte de sus víctimas las ovejas que marchan al trabajo sin cuestionar a su pastor. La situación resulta tan determinante que impone una crisis social, pero también en las relaciones personales. La cinta transportadora de una cadena de producción que condena a los obreros a transformarse casi en máquinas también rige más allá del horario de trabajo y condiciona cada segundo de sus vidas.

Ladrón de Bicicletas (1948), de Vittorio de Sica, es otro clásico ineludible. Representa un ícono del neorrealismo italiano, esa mirada que se proponía retratar con austeridad y belleza aquello que tantas veces el cine había pasado por alto. La pobreza asfixiante, las desigualdades y el dolor son narrados sin hipocresías, pero también con un tono poético que le da otra dimensión al mensaje. Antes que como un renunciamiento, el blanco y negro funciona como una opción que subraya la tristeza y la falta de esperanzas de una sociedad en descomposición.

La historia es tan sencilla como poderosa: Antonio (Lamberto Maggiorani) es un padre desesperado por mantener a su familia y que consigue un trabajo pegando carteles. La labor exige contar con una bicicleta. Antonio la obtiene empeñando sus sábanas. Ese horizonte de subsistencia se malogra cuando se la roban. Su desesperación por recuperarla es el retrato demoledor de la miseria y la desolación que el desempleo produce en una sociedad, en una familia y en cada ser humano. La caída de Mussolini y el final de la Segunda Guerra Mundial hacían visible un presente desolador. Pero también la voluntad y las posibilidades de contarlo.

Sensibilidad popular

The Full Monty (1997) no goza del prestigio unánime de las películas antes citadas y Peter Cattaneo está lejos de la mesa de los grandes cineastas de su tiempo. Sin embargo, su opera prima explotó con la potencia y efectividad de cualquier expresión artística que logra tocar la sensibilidad popular. Con tono ligero de comedia y el pretexto del absurdo/grotesco de un grupo de desempleados que se propone transformarse en strippers masculinos para parar la olla, la película visibilizaba un trasfondo mucho más espeso: la descomposición social de la Inglaterra de los 90. La clave está en el guión de Simon Beaufoy, que articula las diferentes historias sin pretensiones, pero con gran propiedad y fluidez.

La película funciona como una crítica encendida a los gobiernos conservadores y sus políticas de neoliberalismo salvaje ¿una redundancia?. La Inglaterra del thatcherismo no padeció entonces las inclemencias de un conflicto bélico devastador ni los avances tecnológicos condicionaban en forma tan profunda los puestos de trabajo. Pero la especulación y las desregulaciones resultaron ser casi igual de dañinos para la clase obrera. Entre risas y sin perder de vista el entretenimiento, The Full Monty le gritaba al mundo que ciertas políticas económicas dejan a los trabajadores, por decirlo de alguna manera, en bolas. Y la metáfora no pudo ser más elocuente.

Los 90 se impusieron como una época modélica de desindustrialización, ajuste y destrucción de puestos de trabajo. Las causas fueron múltiples, pero siempre están detrás la obsesión por maximizar las ganancias y la ausencia del Estado. Las oficinas de Recursos Humanos se transformaron en grandes gerencias de liquidación de empleo. Esa atmósfera es la que retrata justamente el film Recursos Humanos (1999). El trabajo más emblemático de Laurent Cantet apela a un ritmo lento que sin grandes estridencias transmite la angustia y desazón que produce un modelo de negocios en expansión: la liquidación de empresas y la destrucción de pueblos y/o economías regionales.

La película juega con los contrastes y exhibe el paso de la ingenuidad al mundo moderno. Franck cree haber logrado su sueño cuando consigue un puesto en la oficina de personal de la fábrica que sostiene su pueblo. Allí trabajan su padre, su hermana y buena parte de sus amigos. El estudio y el esfuerzo fueron premiados en su caso con una movilidad social ascendente. Pero pronto se dará cuenta que la empresa prepara despidos masivos que pondrán en jaque la paz social. El conflicto que se dispara es detallado con precisión y ofrece una galería de compromiso y miserias humanas. El final, como en la vida real, no será feliz.

La Vida

El arte, entonces, imita a la vida, y a veces la vida imita al arte. Las relaciones laborales marcan la existencia de las personas y el cine les da un eco natural. El mayor enigma está en el futuro. La inteligencia artificial, los robots y hasta la medicina parecen imponer recorridos más longevos donde el trabajo como pilar del sistema económico ya no tendría el lugar que conocemos. Cómo será la nueva organización social, es un misterio y seguramente un terreno a disputar. Por lo pronto, esperemos que el futuro no se parezca al que auguró Matrix (1999), donde los humanos son reducidos a funcionar como generadores de energía para las máquinas, pero también y todavía más grave son inducidos a soñar que trabajan y son infelices: cualquier tipo de bienestar imperecedero teorizan las hoy hermanas Wachowski sería intolerable para nuestra raza. El futuro, entre lo inevitable, los sueños y el arte, todavía no llegó. Pero quizás haya llegado el tiempo de preguntarse por él.