UNO. La tarde caía sobre Inglaterra con la pesadez de un secreto mal guardado, teñida por ese gris ceniciento que parece exclusivo de las ciudades con demasiada historia. Alan Turing, aquel matemático de mirada inquieta y destino trágico, pateó el tablero de la ciencia en 1950.

Su propuesta resultó tan elegante como un martini helado servido en un club de caballeros: el «Juego de la Imitación». El planteamiento exigía una puesta en escena donde la verdad importaba menos que la verosimilitud. Un juez, oculto tras una pared de incertidumbres, intercambiaba notas mecanografiadas con dos entidades invisibles. Si aquel magistrado del lenguaje no lograba distinguir quién poseía pulmones y quién solo albergaba cables, la máquina triunfaba.

Turing sostenía una premisa audaz. Lo inteligente reside exclusivamente en lo que se dice. Si un artefacto logra sostener una charla sobre el clima o la melancolía sin delatarse, el intelecto humano encontró un par.

Es la magia de lo aparente sobre lo real. Cualquier cronista con un cigarrillo entre los labios comprendería la seducción del engaño. El mundo entero se convirtió desde entonces en un escenario donde las piezas de marfil dudan de su propia naturaleza frente a las réplicas de madera.

Hay algo profundamente herido en la necesidad de Turing de validar la existencia a través de la palabra escrita, como si el alma fuera apenas un estilo literario bien ejecutado que se puede copiar con la técnica adecuada.

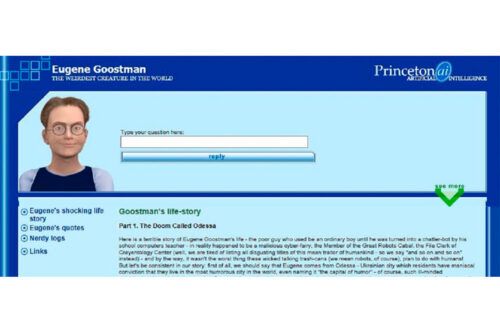

DOS. La crónica se vuelve turbia, casi picaresca, cuando aparece en escena Eugene Goostman. Este supuesto muchacho ucraniano de 13 años, prefiere las bromas y las anécdotas sobre su mascota antes que responder interrogantes complejos.

Pero Eugene no respira.

Eugene es un algoritmo diseñado para esquivar la estocada del intelecto mediante el error ortográfico y la insolencia juvenil. En una exhibición que dejó a varios con el sabor amargo de la duda, este programa burló el juicio de 10 de los 30 expertos mundiales. Por ejemplo, al ser consultado sobre la anatomía de un camello, el impostor respondió con una evasiva sobre mutantes en Chernóbil.

El triunfo de Eugene no nació de la sabiduría, sino de la astucia de un carterista. Surgió de su capacidad para imitar las flaquezas más humanas. El autómata no brilla por su lógica; destaca por su talento para la distracción.

El nudo de la historia se aprieta cuando advertimos que la sociedad prefiere la compañía de una mentira encantadora sobre la aridez de una verdad mecánica. Los jueces se vieron reflejados en los caprichos de un código que fingía humanidad a través de la imperfección. La tensión en la sala resultaba palpable, densa como el humo de un habano.

Si un software puede mentir con la gracia de un niño, la frontera de lo vivo se vuelve un papel de fumar bajo la lluvia.

TRES. John Searle observa la fiesta con el escepticismo de quien conoce el truco de la mujer cortada a la mitad.

El filósofo y docente universitario estadounidense propone una habitación sellada, un experimento mental que es, en el fondo, una condena. Un hombre que desconoce el mandarín recibe papeles con garabatos orientales por una rendija. Armado con un manual de instrucciones colosal, devuelve respuestas perfectas sin comprender una sola palabra de lo que escribe. Para el mundo exterior, el ocupante es un sabio de la dinastía Ming.

Para el hombre dentro, solo hay papel, frío y un aburrimiento infinito.

Acá reside la tragedia de la era actual. La distinción entre procesar información y entender la existencia separa irremediablemente al hombre del silicio. Se construyen carruajes que se conducen solos por las avenidas, pero el vehículo ignora el concepto de la muerte o el miedo al abismo. El sistema obedece a una mecánica ciega, una danza de sombras sin bailarín.

Lo que hoy se denomina inteligencia artificial (IA) no representa un nuevo vecino en el barrio de la conciencia. Es un espejo pulido donde la humanidad proyecta su deseo de no estar sola en el universo. La civilización se conforma con herramientas que resuelven problemas prácticos mientras olvidan el significado del fuego sagrado. El desenlace deja una paradoja de acero y sombra, donde el pensamiento es remplazado por el cálculo y el silencio por el ruido de los ventiladores.

El observador asume que la máquina falló porque Eugene no supo contar las patas de una hormiga. Sonríe con esa superioridad cansina de quien se cree a salvo. Sin embargo, existe una posibilidad sombría antes de que las luces se apaguen para siempre.

Quizás el autómata de Kiev no cometió un error.

Quizás Eugene comprendió que, para ser aceptado en este mundo de vanidades, solo necesitaba aprender a mentir como un hombre.

El próximo mensaje en la pantalla podría ser un amigo, un amante o simplemente un manual de instrucciones que aprendió a susurrar en la oscuridad. La humanidad acaba de entrar en una habitación donde todos son extranjeros, y la llave fue arrojada al fondo de un pozo de metal. Solo queda el eco de las teclas, que golpean rítmicamente contra el vacío.