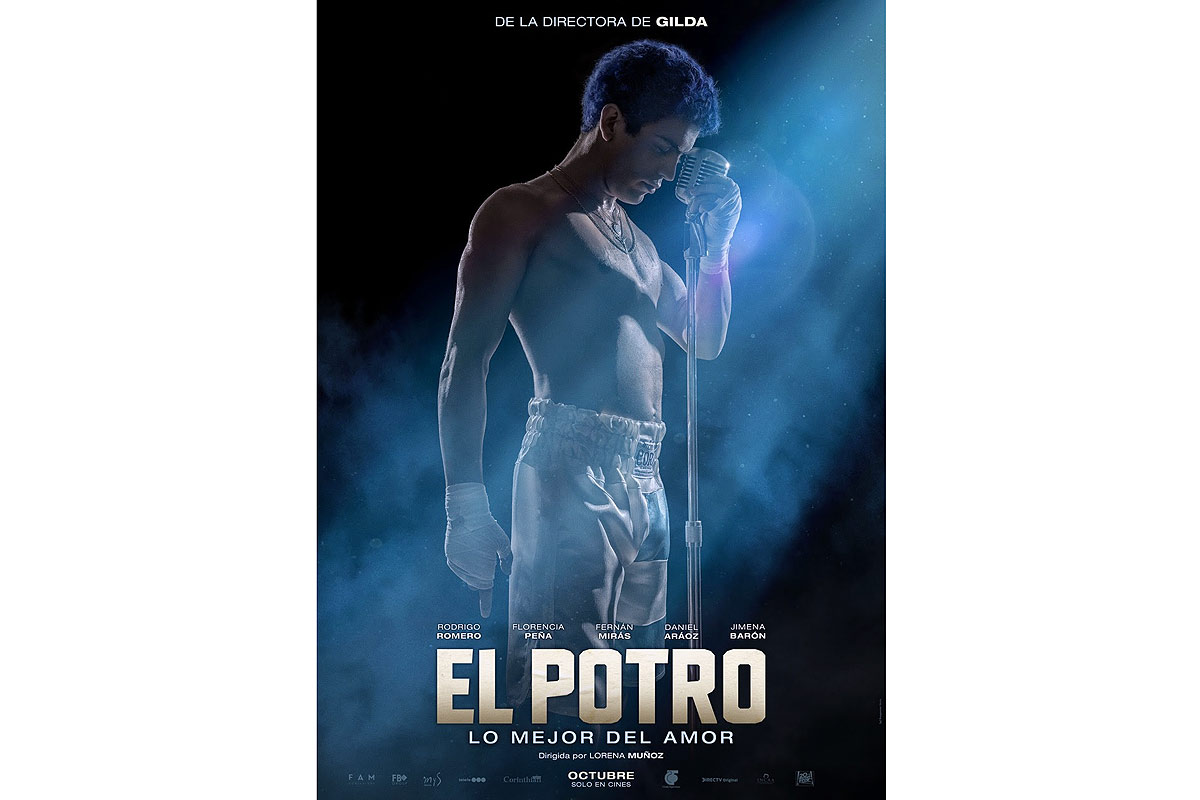

En la Argentina, los ídolos (y también las ídolas, palabra que llegó antes al corazón de la gente que a los diccionarios) también son diosas y genios, capos y monstruos, reinas y fieras y, por supuesto, potros. En la vida y en la muerte, Rodrigo pasó del salón de la fama al templo de la leyenda. Y en ese trayecto, lo único que no pudo satisfacer fue la sincera demanda que tantas veces le hicieron sus seguidores: «No te mueras nunca».

Cordobés y fachero, pirata y cuartetero, creador de cuartetas directas y popularísimas, vivió a mil, o a 200, como se tituló su último disco. Y decidió hacerlo acelerada y peligrosamente, sin cinturón de seguridad, buscando y encontrando logros materiales, rating, fama y discos de platino. Igual que muchos habitantes especiales de nuestro Olimpo cotidiano, Rodrigo terminó trágicamente como Julio Sosa, Gilda, Olmedo, Monzón, Pappo, Luca Prodan, Gatica y hasta se permitió el atrevimiento de morirse un 24 de junio, el mismo día que Gardel. Rodrigo hizo bailar y saltar a miles de personas al mismo tiempo y sigue presente porque ofreció alegría de la simple, esa que no se olvida en la cancha de Belgrano ni en los que lo extrañan en la villa de la Costanera Sur que lleva su nombre. «