La revista NX, periodismo gay para todos, apareció en los kioscos en octubre de 1993, cuando la palabra “orgullo” todavía sonaba a extranjera. Era una revista hecha con urgencia y deseo, pensada como punto de encuentro en un tiempo donde los cuerpos e identidades que hoy llamaríamos “disidentes” se buscaban entre la represión, la epidemia del VIH/sida, el aislamiento y la discriminación.

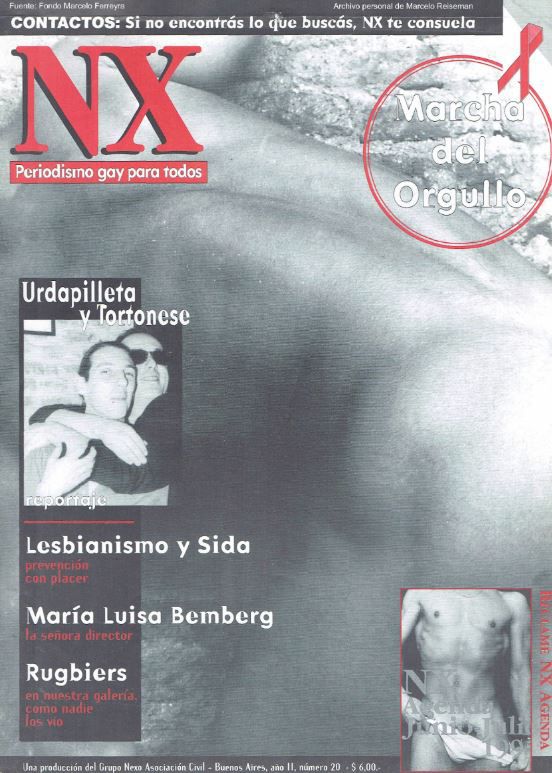

Apenas unos meses después de su nacimiento, en sus páginas se registraba por primera vez una Marcha del Orgullo: la tercera, en junio de 1994. Desde entonces, el archivo de NX sería más que un testigo: una máquina de memoria, una lente política para mirar el país desde los márgenes.

Treinta años después, la palabra “orgullo” vuelve a enfrentarse con un clima social que le resulta adverso. El gobierno actual, encabezado por Javier Milei, ha hecho de la guerra cultural su principal narrativa, donde las políticas de género son presentadas como privilegios, curros o excesos.

La avanzada contra los ministerios, los programas y los presupuestos dedicados a la diversidad sexual no solo es material: busca reinstalar el miedo, la vergüenza, la sospecha moral. Como en los noventa, el poder económico y el moralismo conservador se encuentran —solo que ahora la televisión y los púlpitos fueron reemplazados por las redes y los algoritmos.

A la espera de una democracia para todes

La dictadura militar y sus oscuridades seguían presentes, pero también la oscuridad propia de aquella democracia que llegó sólo para algunes. Los edictos policiales eran una herramienta con la que se detenía a travestis, trabajadoras sexuales y homosexuales, que luego sufrían atrocidades en celdas y calabozos.

De hecho, la remoción de la “homosexualidad” de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud inauguró la década del noventa, pero sacarla del sentido común de la gente fue un trabajo que se dieron los activismos de aquellos años.

Lo que hoy se ve en redes sociales como una disputa simbólica y cultural para transformar representaciones discriminatorias, en los años noventa se expresaba a través de visitas finamente planificadas a los medios de comunicación por parte de activistas “visibles”.

Ilse Fuskova, Carlos Jáuregui, Fabi Tron, Alejandra Sardá, Cris Miró, Mariela Muñoz, entre otres, aceptaban ser entrevistades en los medios (aún a sabiendas de que muy probablemente un cura estaría entre los columnistas).

No lo hacían a modo de título individual. Iban en representación de sus grupos, sus pares, amigues, aquelles que todavía no podían dar la cara y que, para hacerlo, necesitaban de esos cambios por los que el activismo luchaba. Como se escribe en la NX: “los homosexuales empiezan a ser ‘otra’ noticia, perdiendo la exclusividad de la sección policiales”.

Esos nombres propios no buscaban construir una épica personal, sino que asumían la exposición como parte de una estrategia colectiva. El relato en primera persona era una vía para amplificar lo común. La pregunta que se abre hoy, en un contexto donde millones de cuentas en X o Instagram apoyan causas LGBTIQ+, es si lo colectivo corre el riesgo de diluirse como “excusa”, como una atracción que vuelve más vistosas las narrativas personales.

¿Cómo sostener, en una época tan marcada por la lógica del mercado y la visibilidad individual, la potencia de lo común sin que se transforme en una marca personal o en un capital para conseguir seguidores? Quizá la misma pregunta podría hacerse —y quizás aportar cierta perspectiva— a los sectores denominados “antiderechos”.

Entre los miles de cuentas que propagan odio, ¿cuánto hay de una ideología colectiva e históricamente orquestada, y cuánto de un ansia inmediata de aprobación entre pares?

El neoliberalismo de los 90

Los noventa fueron también una década conocida por su aspiración a la globalización. Las redes internacionales del activismo eran redes materiales, no eran un “me gusta” o una importación y exportación de estéticas.

Un ejemplo concreto: en 1992, el por entonces presidente Carlos Menem tuvo que revocar un fallo de la Inspección General de Justicia que le impedía a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) obtener su personería jurídica. Lo hizo después de un viaje por EEUU; a Menem le importaba fortalecer su vínculo con aquel país (¿suena conocido?).

En esa gira, les activistas de Argentina habían ideado una intervención que necesitó de la ayuda de sus pares estadounidenses, quienes, en las rondas de prensa posteriores a cada discurso del mandatario argentino, le preguntaban por el caso de la CHA. Menem quedó muy mal parado.

Si bien muchos personajes públicos seguían diciendo barbaridades frente a la “cuestión LGBTIQ+” —como el arzobispo Quarracino proponiendo que gays y lesbianas vivan en un país aparte para no manchar la moral y nobleza de toda la sociedad—, quienes se dedicaban a la política tuvieron que aprender de cierta cautela al momento de pronunciarse.

En Argentina, como en EEUU, ciertos avances en el reconocimiento de derechos convivieron con la reacción conservadora y políticas restrictivas. Pero lo cierto es que el movimiento LGBTIQ+ tenía una voz distinguida, incómoda y sus demandas eran cada vez más difíciles de ignorar.

Postales de la historia

Es 28 de junio de 1994. Cuentan que eran mil, aunque los diarios dijeron “trescientas personas concurrentes”. La noche y el frío invernal caían sobre las máscaras militantes que les organizadores repartían para quienes todavía temían mostrarse.

Las máscaras no eran un escondite, sino un puente: un modo de salir del anonimato sin entregarse del todo, sin arriesgar el laburo o la tenencia de hijes (para quienes estaban atravesando procesos de divorcio).

“Visibles para ser libres e iguales” era la consigna. En las notas, Leonardo Said escribía sobre esa contradicción que se respiraba: la visibilidad era todavía un gesto peligroso, pero, con todo, se trató de un experimento colectivo.

El miedo a ser reconocide no pertenece solo al pasado. En los últimos años, el resurgir de discursos de odio y la violencia en redes reinstalaron una forma de autocensura. Muchos jóvenes que marchan con glitter y bandera quizá piensan dos veces antes de mostrarse públicamente, porque la exposición puede traducirse en acoso o pérdida de trabajo.

La máscara volvió, pero ya no es de cartón: es un perfil privado, una historia borrada, un silencio táctico frente a la intolerancia que se recicla con lenguaje nuevo.

Ese día de 1994 se leyó una carta dirigida a la Convención Constituyente. Pedía que la nueva Constitución reconociera los derechos de lesbianas, gays, travestis y trans. Entre las firmas estaban Ernesto Sábato, organizaciones internacionales como ILGA (en ese momento, era la sigla de Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, pero que ahora incluye a bisexuales, intersex y trans) y colectivos de Brasil y España.

Las fotos de NX muestran carteles torcidos, caras cubiertas, temblores en los ojos: miedo a ser reconocide, emoción al quitarse la máscara, alivio al encontrar un “nosotres” posible. Desde la revista se insistía en que no se trataba de un desfile, sino de una herramienta política porque era un acto de aparición. Claro, de una aparición incómoda; de ahí su potencia.

Un año después, el país olía a reelección y a miedo. Las redadas policiales seguían, los boliches de la comunidad LGBTIQ+ se clausuraban, los medios conservadores celebraban la moral pública cristiana e higienista, así como la familia “de bien” como pilar nacional.

La consigna de la marcha del ‘95 fue directa: “Vigilemos a la policía” (la actualidad del pedido —no importa cuándo se lea esto— es escalofriante). Pero también ardía la discusión interna. ¿Quiénes quedaban nombrades en los afiches? ¿Qué cuerpos podían entrar en la palabra orgullo?

En la revista NX se hablaba de “burocracia ideológica” dentro del propio movimiento, de esa resistencia a incluir a travestis y personas trans —entre otros motivos, por su pertenencia de clase y el ejercicio, en gran parte de los casos, del trabajo sexual. El reclamo apuntaba a una integración real, no simbólica.

En las páginas se discutía incluso el sentido mismo de “orgullo”. Algunas voces proponían reemplazarlo por “dignidad”, una palabra más política, menos festiva, más ética. La dignidad resistía incluso bajo represión.

El eco de Stonewall llegaba traducido al castellano del Conurbano: “Si allá fue una revuelta, acá también puede serlo.” Y así fue. La marcha se transformó en escuela, en trinchera, en un ensayo sobre cómo habitar el espacio público desde el cuerpo.

En ese contexto previo a las elecciones presidenciales, NX envió una encuesta a los partidos que competían, con el objeto de publicar las respuestas y hacer lobby. El cuestionario interpelaba sobre temas como la unión civil, la discriminación laboral hacia personas viviendo con VIH, la educación sexual integral, la rectificación de documentos para personas trans y la eliminación de los edictos policiales.

Desde el grupo editorial de la revista lo tenían claro: el activismo por los derechos LGBTIQ+ no se limitaba a las calles ni a la marcha del orgullo una vez al año.

También se libraba en el Congreso, en los medios, en los hospitales públicos que atendían casos de VIH; se discutía con partidos, legisladores, ONGs, gobernadores y arzobispos. La consigna de aquella primera marcha inaugural de 1992, “Libertad, igualdad, diversidad”, condensaba una noción de libertad que hoy parece haber mutado.

En los años de Menem, bajo un neoliberalismo que privatizaba la economía (pero aún no del todo las sensibilidades), esa libertad añorada era colectiva: caminar por la calle abrazando a la pareja sin miedo, conservar un trabajo sin ocultar la orientación sexual, elegir con quién pasar toda la vida y a quién heredar los bienes, acompañar los velorios de quienes morían de sida sin que se justificara su muerte como un castigo divino.

Libertad y política iban de la mano. No había temor en afirmar que expresar la propia identidad era una cuestión que atravesaba los partidos políticos, la discusión sobre la salud pública o que hacía presión para conseguir buenos resultados en las elecciones de medio término.

Los debates del movimiento

En el invierno de 1996, NX tituló su número 33: “Ya no existe muerte que nos venza”. Era la quinta marcha y la última con Carlos Jáuregui vivo. En sus páginas, la fiesta convivía con la bronca, el duelo con la acción. La consigna destacaba las muertes de travestis a manos de la policía: “La discriminación nos condena; la policía nos mata; seguimos de pie”.

Las notas hablaban de “morir o matar por la lucha”, de la urgencia frente al sida, de la policía como enemigo cotidiano. Pero también estaban las marionetas hechas por lesbianas representando a los genocidas, las banderas multicolor, la Evita montonera, las travestis de pie en la Plaza. La revista se volvía tribuna y espejo.

La crónica mostraba una comunidad en disputa consigo misma. Algunes reclamaban más color, más música, más celebración. Otres pedían mantener el tono político y combativo, sin concesiones a la estética del espectáculo. Un cronista confesaba: “Esperaba una fiesta, pero encontré una marcha triste.” Otro respondía: “Marchar implica estar de pie, y estar de pie implica estar vivos.” Esa tensión —entre duelo y deseo, entre revuelta y carnaval— sería la matriz de las marchas por venir.

Poco después, Jáuregui murió, y con él se cerró una etapa. Pero la consigna que había dejado en NX se convirtió en herencia: “Ya no fuimos una minoría. Supimos que somos un inmenso ejército de seres que se aman.” La multitud seguía creciendo.

Una marcha que mutó

En una edición posterior, NX publicó una crónica distinta de esa misma jornada. El tono era otro: más coral, más cinematográfico. Arturo Bonín leía nombres desde el escenario, Charly García se mezclaba entre la multitud, les vecines de la Villa 31 saludaban desde las veredas.

Al costado, activistas religiosos disidentes repartían volantes sobre fe y deseo. Y, entre todo eso, una irrupción: la entrada de la Asociación de Travestis Argentinas, ATA, que avanzaba entre luces, tambores y orgullo. Era una aparición colectiva: las travestis organizadas llegaban a la Plaza de Mayo, como sujeto político.

La historia siguió y, en 1997, la marcha cambió de estación: pasó a noviembre en conmemoración del surgimiento del primer grupo homosexual argentino, Nuestro Mundo. Marcelo Ferreyra escribió en la NX que se trataba de resignificar aquella efeméride como una respuesta a la marcha del norte global, pero en una apropiación y localización de su marca en contextos y luchas propias: “[conmemoramos] el momento en que empezamos a sentirnos orgullosos de ser quienes somos: Maricas, Tortas, Travas, y Sureñas”.

Ya no era una cita en el calendario ajeno —el de Stonewall— sino propio. Ese año, más de dos mil personas avanzaron por la Avenida de Mayo hacia el Congreso. “La alegría es una trinchera”, escribió NX. César Cigliutti tomó el micrófono y gritó: “Las culpas… que las sientan quienes discriminan”.

La diversidad se desplegaba como una bandera extendida. Llegaban agrupaciones de Rosario, colectivos de Uruguay, grupos de lesbianas, de bisexuales y travestis. NX las llamó “neoamazonas de la reivindicación”, una imagen que condensaba furia y deseo.

Pero el archivo también deja ver una ausencia: los varones gays mayores, que preferían no exponerse. Ese vacío lo llenaban las jóvenes, las lesbianas, las travestis. El movimiento se rejuvenecía, se feminizaba, se travestía.

Mientras tanto, los medios seguían haciendo su trabajo de distorsión. Titulares que hablaban de “desfile de travestis” o “fiesta exótica”, borrando la densidad política del evento. NX respondía con ironía y con pedagogía: la prensa buscaba espectáculo donde había ciudadanía. En sus páginas, la fiesta aparecía como una forma de lucha. Cada beso era un acto político. Cada abrazo, una victoria parcial, pero colectiva. Resonaba y se multiplicaba entre la gente.

En 1998, algo cambió otra vez. No hubo editorial en la NX, solo imágenes escaneadas: cuerpos, carteles, banderas, miradas. Una crónica visual donde el texto se disolvía en el gesto. Era el lenguaje del cuerpo tomado como manifiesto: cuerpo político, cuerpo visible, cuerpo en la calle. Las travestis, trans y drags protagonizaban la escena. Sus performances, vestuarios excesivos, danzas sin coreografía hablaban sin necesidad de declaraciones. El brillo era argumento, no adorno.

Orgullo también es justicia social

Entre las pancartas, las consignas ampliaban el horizonte: “No hay libertad política sin libertad sexual”, “Salud para todos”, “Travestis, trans, presentes”. La lucha ya no era solo por reconocimiento: era por políticas públicas, por salud, por vivienda, por justicia social. NX escribía desde esa frontera: entre el reconocimiento y la redistribución, entre la herida y la fiesta.

Releer hoy ese archivo —sus fotos pixeladas, sus editoriales torpes y luminosas— es volver a escuchar una voz colectiva que aprendía a decirse. NX fue, a su modo, una cámara de ecos: captó el miedo, el coraje, el humor, la disputa por el lenguaje, la ternura como programa político.

Poco antes de morir, en agosto de 1996, Carlos Jáuregui publicó allí un texto breve: “Ya no hay muerte que nos venza”. No era un gesto épico, sino un juramento. El cuerpo se agota, pero la multitud no.

Las primeras marchas fueron eso: cuerpos que empezaban a reconocerse como pueblo. Mil que eran trescientos, trescientos que eran mil. Máscaras militantes, cartas a la Convencional Constituyente, vecines que aplaudían desde los balcones. Una escuela de visibilidad, de política y de ternura. Quizás eso sea lo que queda, lo que insiste: la certeza de que la memoria es también una forma de aparecer.

La fiesta para todes

En un país donde se desmontan políticas de memoria, se desfinancian las universidades y se banaliza el odio, la Marcha del Orgullo sigue siendo un termómetro democrático. Frente a un gobierno que busca reinstaurar el cinismo como sentido común, salir a la calle con los cuerpos, los besos y las diferencias es un gesto radical de afecto político.

Aquella multitud noventosa que marchaba con frío y máscaras tiene herederes: son quienes hoy, entre glitter y cansancio, siguen diciendo que no hay libertad posible sin la ternura de lo común.

Cuando las calles vuelven a llenarse, con la consigna “Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad”, algo de aquel fuego regresa. La visibilidad, hoy, no es un simple gesto conmemorativo: es una estrategia frente a un nuevo ciclo de oscuridad.

Quizás sea difícil afirmar que la expresión antifascista de febrero de este año, o la marcha que se espera para el sábado, sean el mismo movimiento que en los noventa se organizaba como una trama de alianzas. Los movimientos cambian: renuevan sus generaciones de activistas, asumen nuevas luchas, se dejan interpelar por otros contextos.

Pero, así como el fuego se alimenta de distintas leñas, la luz del movimiento LGBTIQ+ no se ha apagado; tal vez sus chispas hoy brillen en un registro a la vez ficcional y documental, en nuevas formas de contar lo que nunca pensamos que volvería a ocurrir.

Puede que algunes piensen que no alcanza con mantener encendida la llama. O quizás ese sea, justamente, el desafío de una época que pretende borrar de un plumazo décadas de historia. Frente a un tiempo —y un mercado— que nos quiere tristes, insatisfechos, eternos consumidores de la próxima moda, espectadores impacientes de las redes, el desafío podría ser tan simple, y a la vez tan radical, como “tener lo que se tiene”, en palabras de la enorme Diana Bellessi.

Nunca fue fácil, y menos aun cuando amenazan los cimientos más elementales del humanismo: la calle, la ciudad, los espacios donde aún puede imaginarse lo común. Cuando los edificios tiemblan y el Congreso parece llorar.

*Cecilia Malnis es investigadora posdoctoral en la Escuela de Altos Estudios Sociales (UNSAM, CONICET) y especialista en historia del activismo lésbico en Argentina. Leandro Martínez. Doctorando en Producción Audiovisual (UNSAM) con una tesis que estudia la presencia de personajes LGBTIQ+ en series destinadas a las infancias.