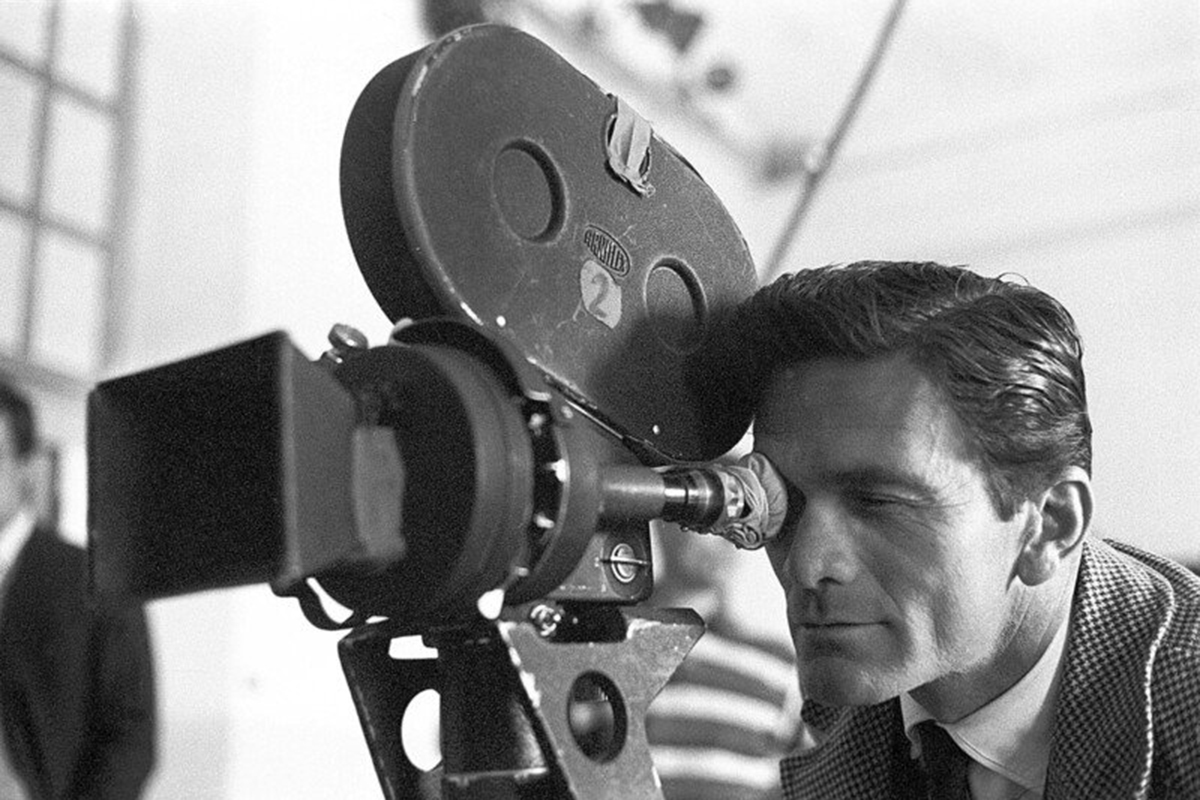

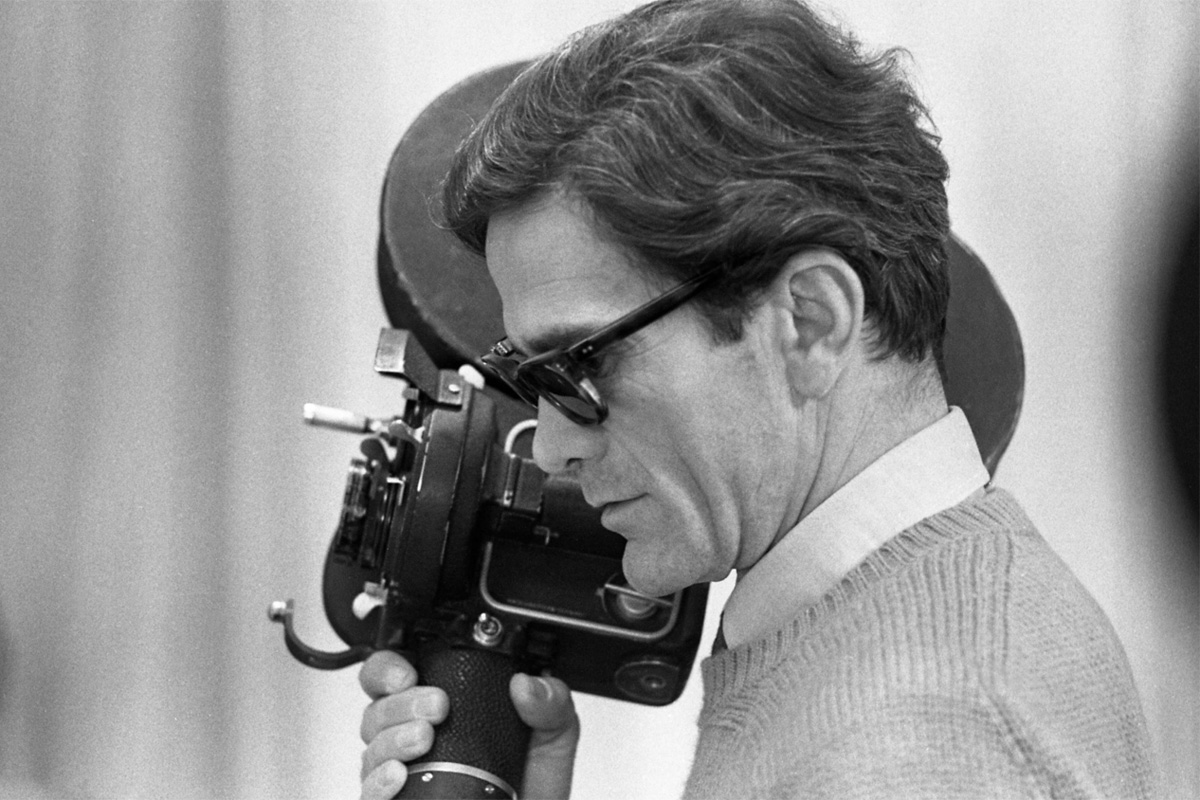

Hace casi medio siglo, alguien advirtió que “el verdadero fascismo no lleva camisas negras, vende progreso”. Lo dijo fue Pier Paolo Pasolini, y sus palabras, en apariencia dramáticas para su tiempo, hoy resultan inquietantemente concretas. La sociedad de consumo, argumentaba, logró lo que el fascismo político no pudo: borrar culturas, uniformar vidas, domesticar voluntades y desplazar el conflicto social hacia un territorio neutralizado por el mercado y la televisión. La pregunta que Pasolini dejaba flotando, y que resuena en nuestros días, es simple y demoledora: ¿cuánto hemos cambiado realmente desde entonces, o acaso el fascismo solo mutó de forma?

En Argentina, Estados Unidos y buena parte del mundo, esas observaciones encuentran un espejo inquietante. La aceleración tecnológica y el control de la información han convertido el consumo cultural en la principal forma de socialización. Plataformas digitales, publicidad y entretenimiento masivo actúan como un nuevo disciplinamiento: dictan gustos, moldean identidades y generan consenso sin necesidad de coerción explícita. Pasolini lo anticipó: el poder ya no requiere uniformes ni banderas; su fuerza radica en la seducción del mercado y la lógica de la eficiencia económica.

En Estados Unidos, la sociedad de consumo ha tejido una cultura de polarización donde los discursos políticos se filtran como productos de marketing, y la participación ciudadana se reduce muchas veces a elecciones mediáticas. En Argentina, la concentración mediática, la precarización económica y la exposición constante a contenidos estandarizados generan, de manera paralela, un consenso silencioso sobre lo que se considera deseable, normal o incluso inevitable. La globalización amplifica este fenómeno: de Milán a Miami, de Buenos Aires a Seúl, los mismos formatos culturales y productos homogeneizan expectativas, estilos de vida y hasta aspiraciones políticas.

Fascismo moderno

Pasolini señalaba algo más sutil y profundo: el fascismo moderno se infiltra en los gestos cotidianos. No necesita decretos autoritarios para controlar; basta con normalizar la desigualdad, naturalizar la violencia y estetizar el consumo. Las redes sociales, los algoritmos que deciden qué vemos y qué ignoramos, las noticias filtradas y los espectáculos mediáticos cumplen hoy esa función de forma más eficiente que cualquier aparato estatal fascista de los años treinta. La persuasión reemplaza a la coacción; la cultura de consumo, al imperio de la fuerza.

El riesgo, para Pasolini y para todosnosotros, es que la homogeneización no se perciba como tal. La ilusión de libertad -elegir qué serie ver, qué marca comprar, qué influencer seguir- oculta una uniformidad profunda de pensamiento, sensibilidad y expectativas. La diversidad cultural se diluye, la crítica se debilita y la política se vuelve espectáculo. Los territorios de resistencia no desaparecen, pero deben pelear contra una maquinaria que opera silenciosa, persistente y global.

Pasolini y diez más

Recordar a Pasolini no es un ejercicio nostálgico ni académico. Es advertir que el fascismo no murió; se transformó. Su disfraz moderno no lleva camisas negras, pero mantiene intacta su capacidad de moldear subjetividades. Entenderlo hoy, en el presente argentino, estadounidense y global, es urgente: reconocer los mecanismos de control que actúan bajo la apariencia de progreso es el primer paso para resistirlos.

La pregunta que nos deja Pasolini sigue abierta: ¿cuánto de nuestra cultura, nuestras decisiones y nuestros deseos son realmente propios, y cuánto producto de un sistema que nos vende uniformidad como libertad? Frente a eso, la vigilancia crítica es, acaso, el único antídoto posible.