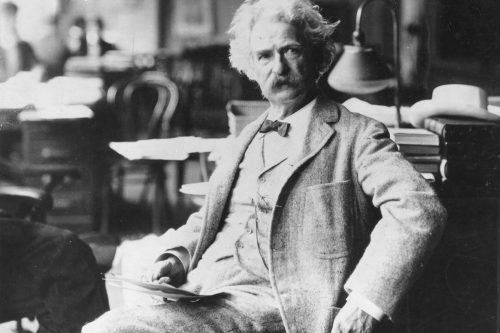

La mayoría de los lectores recuerdan a Mark Twain como un compañero de la infancia. Tanto sus libros Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckelberry Finn, como las series de televisión basadas en ellos, alimentaron las horas de entretenimiento de muchos chicos en todo el mundo (y ojalá lo sigan haciendo en tiempo presente y futuro). Solo esos dos títulos habrían sido suficientes para que ese señor de bigote contundente y eterno ceño fruncido se ganara la inmortalidad literaria.

Aunque él escribió unos cuantos más: desde otras novelas -de Príncipe y mendigo a La historia de un caballo-, hasta antologías de cuentos, ensayos y libros de viajes. Dentro de esa bibliografía se encuentra también El diario de Adán y Eva, un texto tan breve como poco citado (pero muy publicado), que revela una característica que define a la obra de Twain, que no era tan sencilla de percibir durante aquellas lecturas de infancia: su agudo sentido del humor.

El diario de Adán y Eva acaba de ser reeditado por La Marca Editora, en una edición con unos cuantos rasgos valiosos. Por un lado, la fluida traducción de Luis Chitarroni, cuya interpretación del original tiene la virtud de comprenderlo de forma cabal. Algo que parece una obviedad pero que no lo es tanto. Chitarroni entendió a la perfección un detalle que es fundamental para traducir a Twain: detectar qué partes del texto le exigen ser prosaico y en cuales debe prevalecer lo poético.

Pero no se trata de un don, en el sentido más místico del término, sino de un conocimiento cabal de la escritura de Twain. Y es que Chitarroni fue uno de esos niños que, como lo confiesa en el prólogo, se apropiaron de los libros del escritor estadounidense gracias a aquella ubicua colección Robin Hood de tapas amarilla, que se encontraba en las bibliotecas de todos los chicos lectores entre las décadas de 1940 y 1980.

Para leer a Twain

Es muy fácil errar en la lectura de El diario de Adán y Eva si se la aborda con ese espíritu censor tan propio del siglo XXI, que con insolencia imperdonable pretende corregir el pasado sometiéndolo al agotador filtro de la corrección política. Por supuesto que su análisis permite inferir cuáles eran las concepciones de lo masculino y lo femenino a finales del siglo XIX, pero ese es un trabajo más propio de muchas otras áreas, de la sociología a la antropología, que de la literatura.

Aun así, el autor de Un yanqui en la corte del Rey Arturo era lo suficientemente genial como para que su obra no excluyera a la crítica, expresada como corresponde en los términos de la ironía. Pero lo más potente de esta obra es la sutil forma que encuentra el autor para describir el surgimiento de lo humano a través de aquellos dos personajes fundamentales de la mitología judeocristiana.

“Estuve mirando la gran cascada. Es lo más notable del lugar, creo”, dice Adán. “La nueva criatura la llama Cataratas del Niágara. Dice que tienen aspecto de Cataratas del Niágara. No tiene sentido, es a los sumo una arbitrariedad y un capricho.” La “nueva criatura” es, por supuesto, Eva, quien según el Génesis bíblico fue creada luego del varón. Lo notable del fragmento es la precisión con la que Twain describe el surgimiento del lenguaje, esa capacidad “arbitraria y caprichosa” de nombrar al mundo. Un mecanismo que, transcurridos millones de años de evolución, hoy todos damos por sentado, pero al que el autor le devuelve la sorpresiva maravilla de su invención.

Con esas herramientas, Twain libera a la historia de Adán y Eva de toda solemnidad religiosa para convertirla en una fábula sobre el animal humano y el arco iris de goces y dolores que somos capaces de sentir. Para potenciar todas esas (buenas) intenciones, la citada edición de El diario de Adán y Eva incluye los dibujos de Flor Balestra, simples cuanto elocuentes en su búsqueda de plasmar apenas con unos pocos trazos la complejidad del espíritu twainiano.