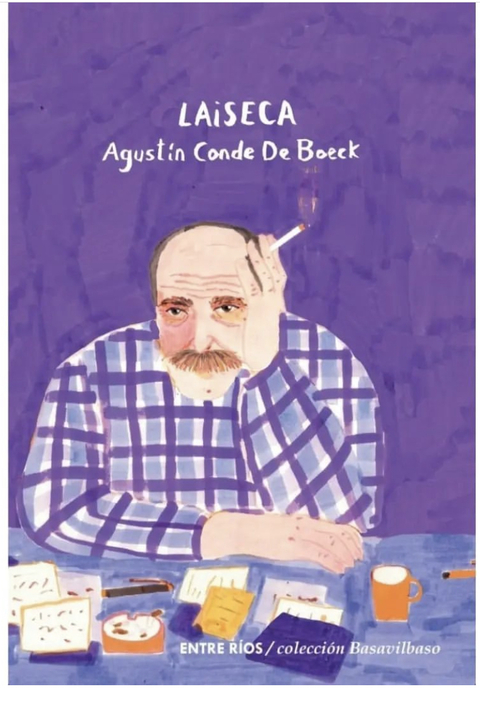

Excéntrico e introvertido, pagano y politeísta, sádico y bonachón, genio y delirante. Monstruoso. La figura y la obra de Alberto Laiseca resultan prácticamente imposibles de encasillar, plagadas como están de diversas adoraciones a la cultura oriental, al esoterismo, a los procesos totalitarios y sus empedernidos dictadores, a la pornografía, al humor, al terror, a la magia. Su escritura, en este mismo sentido, carajea ante cualquier dogma, capaz de escenificar lo que Agustín Conde De Boeck –el autor de Laiseca, el ensayo biográfico publicado por la editorial Entre Ríos–llama “la palabra psicótica”: una palabra marginalizada e irreverente que es transgresión pura y que materializa, sin ton ni son, una “resistencia total contra la representación esclerotizada de la realidad”.

En poco más de 500 páginas Conde De Boeck propone, antes que un perfil documentado y riguroso, una lectura de la obra y de la vida de Lai. “La mayor biografía –asegura en el capítulo dos– está erigida por el autor en su propia obra”. Así las cosas, de lo que se trata es de dar cuenta del mito personal del autor, de producir una lectura que no recale en los puertos seguros de los datos vitales o las hermenéuticas ya transitadas, sino de dejarse llevar –por el goce, el trauma, el asco, la risa y el agotamiento– de una obra hiperbólica y amorfa, genial y enfermiza.

Para Laiseca son tres las edades significativas del hombre: “los 17, los 23 y los 30. A los 40 –escribe en Su turno para morir– la vida ya no tiene ninguna importancia, y si no se alcanzaron ciertos puntos de culminación a esa edad, hay que matarse”. Conde De Boeck nos recuerda –por más que su búsqueda desatienda los datos biográficos– que las tres edades supieron calar hondo en el atormentado espíritu de Lai. A los 23 abandona la carrera de Ingeniería, iniciada en verdad por voluntad paterna (voluntad tiránica que, según el biógrafo, se transmuta en todas las personificaciones autoritarias en la obra del autor). A los 30 comienza a escribir su summa ingobernable y total, Los sorias (la novela más extensa de literatura argentina), y a los 17 decide –verdaderamente decide, según De Boeck– no convertirse en un asesino serial. No poca tinta se ha gastado sobre la posible locura clínica del autor de El jardín de las máquinas parlantes; sobre una supuesta internación en el Borda, allá por los sesenta, y sobre sus relaciones con dos personajes contraculturales: Marcelo Fox e Ithacar Jalí. Con el primero se había forjado un vínculo, según De Boeck, fundamentalmente tóxico; con el segundo, para la salud de nuestro Monstruo, uno mágico, salvador, “humanizante”. Y en parte, gracias al magisterio de Jalí, Lai habría logrado despojarse de las “manijas” psíquicas para volcarlas por completo a la obra; habría logrado, en suma, transformar el delirio patológico en delirio creador.

El suicidio acorraló también a Laiseca. El biógrafo asegura que el escritor llegó a encerrarse en su pieza con un grabador prestado. Se grabó a sí mismo colérico, enajenado, la garganta enrojecida de insultos y gritos. Escucharse a sí mismo en esos términos pudo haber tenido cierto efecto terapéutico. Y no habría que olvidar, claro, la escritura. ¿Qué hubiera sido de Lai sin la escritura? ¿Qué era, en efecto, lo que la escritura mantenía a raya en nuestro exagerado autor? Conde De Boeck habla de hipergrafía, la compulsión de escribir, esto es, la necesidad imperiosa de escribir todo el tiempo, sobre cualquier superficie. Capítulos enteros de Los sorias son, en principio, descorteses, enteramente desconsiderados para con el lector. Descripciones bélicas interminables, detallistas, minuciosas, técnicas, ingenieriles, en las que asoma cierto autismo escritural. “En la guerra total, Los sorias deja de ser literatura y comienza a ser otra cosa –escribe el biógrafo–. (…) Y es aquí cuando entendemos que esa guerra ocurre en el teatro de su mente, es la guerra psíquica, y tiene para él la mayor importancia. Estas páginas deben leerse no con hastío sino con pudor y respeto: estamos en el corazón del cerebro de Laiseca, si eso es posible”.

¿Cómo resumir ese texto descomunal, caótico, bizantino, fatigoso, desquiciado y brillante que es Los sorias? En un punto, se trata de una guerra colosal en dos campos distintos aunque relacionados. El humano –el enfrentamiento entre Tecnocracia, Soria y la Unión Soviética– y el metafísico –la lucha entre el Ser y el Anti-Ser. Sintetizar el argumento resulta, evidentemente, imposible e, incluso, absurdo. Su esquema narrativo, sostiene Conde, se apoya en el “contrapunto entre la historia de Personaje Iseka (…), la gesta de humanización del Monitor (de déspota torturador a sabio epicúreo) y todo un desborde torrencial y frenético de personajes, magisterios, relatos enmarcados, batallas infinitas, armamento tecnoesotérico de destrucción masiva, esoterismo, sagas dentro de sagas, sectas orgiastas que veneran a dioses horribles y sectas matemáticas que inventan un lenguaje numérico…”. Y la enumeración (caótica) podría continuar por hojas y hojas. Mientras que el arsenal de armas mágicas es de una heterogeneidad alucinatoria, las torturas en el campo terrenal tienden a limitarse. Por lo general, se castra, se sodomiza, se viola. Se cortan las “testiculotas” o el “enanito fuerte del sur”; se rebanan las “tetáceas”; se “trinca”, se “hace la sortija”… Parece la celebración, en cierto sentido, de un eterno chiste adolescente.

Y es en la “inmadurez” –desde la perspectiva de Gombrowicz– en la que Conde De Boeck inscribe a Laiseca bajo la noción de Genio. Porque Lai Chu siempre se consideró a sí mismo un genio, y porque pensó su trabajo en términos de Obra. En esa excepcionalidad, en su excentricismo ostensible, en su vasto conjunto hipertrofiado y desjerarquizado de consumos y lecturas, es comprensible que nuestro Monstruo haya desentonado con la bohemia capitalina de los sesenta, nucleada en el bar Moderno, en los alrededores del Di Tella. “Cuando Laiseca decretó “Genio o nada”, en ese instante, como un ready–made, encontró la idea: una novela de mil y pico de páginas. Sólo así sería capaz de romper los bloqueos. Sólo así nace el artista: como un monstruo. Primero la obra maestra, que es la causa; luego el artista, que es el efecto”.

De Boeck se pasea por la obra de Lai con la pericia de un experto y el tono de un discípulo ferviente. Pasa revista a todas las publicaciones del autor; analiza el realismo delirante y la ya mítica biblioteca forrada –a resguardo, así, de hurtos físicos y “astrales” – y se sumerge en el “verdadero” underground, que la cultura no supo ni sabe cómo simbolizar–el límite aluciando, psicótico o esotérico que encarnarían experiencias radicales como la de Ithacar Jalí, Jacobo Fijman o Marcelo Fox–. Laiseca merodeaba algo harapiento, como uno de los tantos crotos de sus ficciones, por los círculos de la Manzana Loca con un cartapacio sucio bajo el brazo, atado con hilo sisal. Cientos y cientos de hojas escritas aguardaban lecturas que confirmaran su singularidad, su pródiga y alucinada cosmovisión. Lai había llegado de Rosario y se desesperaba por ser leído por escritores. Ricardo Piglia –que escribió, dicho sea de paso, el prólogo original a Los sorias– le aseguraba a Yamila Bêgné, en una crónica publicada en 2016, que los manuscritos de Laiseca se leían mientras él, el propio autor, eufórico, los miraba leer; había que escuchar la lectura que él, el propio autor, hacía de sus propios textos; había que seguirlo en todas, reírse de sus chistes. “El problema es que Alberto –le comentaba Piglia a Bêgné– está muy entusiasmado con él mismo”. Es lo que suele ocurrir, por lo general, cuando uno se encuentra restringido por las infinitas magias del delirio y la genialidad.