Llega el final de 2025, el momento ideal para armar listas, sacar conclusiones y hacer algunas afirmaciones terminantes que aspiran a funcionar como un improvisado balance. En periodismo ese truco sirve para muchas cosas, entre ellas, para hablar de libros. Algunos publicarán las listas de los más vendidos. Otros trazarán itinerarios de obras y autores, en un intento inútil de resumir un año completo en diez mil caracteres. Y después estarán los que harán campaña para imponer sus candidatos a mejores libros del año. La oportunidad es tentadora.

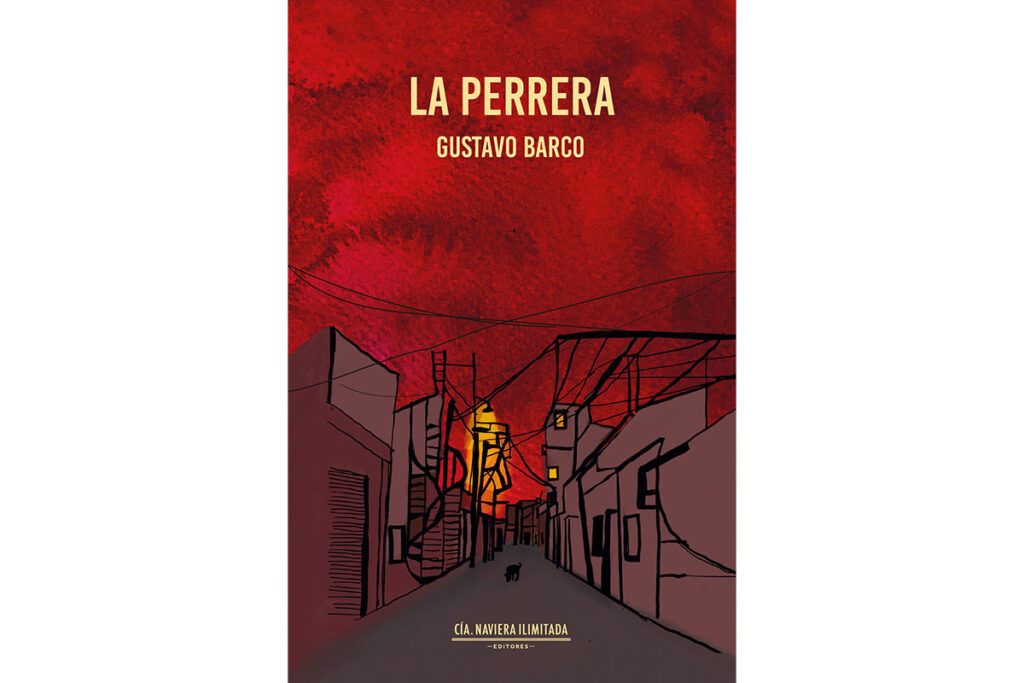

Pero una página es muy poco para extenderse en listas y recuentos, con lo cual es preferible achicar la ambición y aprovechar el espacio para concentrarse en un libro. Menos es más, como dicen los que saben poco de matemáticas pero mucho de la vida, y el elegido es La perrera, de Gustavo Barco, publicado por Compañía Naviera Ilimitada y que, sí, es uno de los mejores libros del año.

Para empezar, es un libro de cuentos, el género más ilustre de la literatura argentina, y eso ya le otorga puntos extra. Sin embargo, sus relatos se apartan de los tópicos que han hecho que el género de producción nacional se volviera famoso en el mundo. Esa construcción desde el margen genera una extrañeza que es producto de la confluencia de muchos factores. Por empezar, los cuentos tienen como escenario omnipresente una villa miseria de Buenos Aires.

La vida en la villa

Y no es que la pobreza no haya sido tematizada por otros autores locales. Incluso desde la perspectiva villera, como ocurre con las novelas de César González, El niño resentido o Rengo yeta, que trazan un registro crudo de la pobreza marginal post 2001. Pero Barco la aborda desde un punto de vista inédito, al menos para quien firma: el de la comunidad boliviana en Argentina durante las décadas de 1970 y 1980.

De forma muy oportuna para este texto, La perrera comienza con un cuento de Navidad en el que las travesuras infantiles conviven con los temores adultos, para darle forma a un fresco vívido de la clase obrera, en donde la pobreza implica privaciones, pero no equivale a sordidez ni miseria (al menos como la entendemos en la actualidad). En el segundo, que le da título al libro, Barco traza un mapa de varias dimensiones.

Por un lado, uno de orden sociopolítico, en el que el accionar de los funcionarios municipales capturando a los perros vagabundos del barrio se parece mucho al de los grupos de tareas, que en esos mismos años hacían desaparecer personas. No será la última vez que la dictadura meta la cola en el libro. Por otro, un mapa literal, que le revela al lector una serie de puntos de referencia que le servirán para empezar a familiarizarse con la geografía de la villa, sus pasillos, espacios notorios y vecinos.

Los once textos de La perrera constituyen retratos de una cultura que sostiene sus tradiciones en una tierra ajena, generando una ilusión de burbuja. Como si esos cuentos transcurrieran en una realidad paralela que nunca, hasta ahora, había tenido un lugar tan visible dentro del corpus literario nacional. De hecho, gracias a Borges, sus congeneracionales y seguidores, lo fantástico se consolidó como uno de los rasgos de identidad más reconocibles del cuento argentino, una tradición de la cual Barco también se aparta.

Sus relatos fluyen por el cauce del realismo mágico, estableciendo un parentesco más cercano con el resto de la literatura latinoamericana que con la literatura argentina canónica, históricamente blanca y, por lo general, con el sesgo de las clases más altas. La diferencia es significativa. Porque si en el fantástico lo extraño es visto como una intromisión que viene a alterar un orden establecido y, por ello, conservador, en los cuentos de Barco los distintos mundos, planos y realidades son capaces de convivir. No necesariamente de forma armónica, pero sí con naturalidad: en el universo de La perrera lo extraño nunca es inesperado.

En el libro hay un padre fanático de Monzón que entrena a sus hijos para hacerlos boxeadores; un grupo de chicos espiando un velorio desde la entrada; un coreano enamorado de la sopa de maní, un cordero atado a un poste que acaba convertido en el centro de una improvisada fiesta barrial; bailongos que acaban a los tiros; y dos mineros que cavan un túnel para el narco. Estos últimos protagonizan el único cuento narrado en tercera persona, el que más se aparta del tono general del libro, aunque encaja perfectamente en el espíritu que el conjunto propone.

También hay fantasmas, demonios, curanderos, hombres de pocas palabras y mujeres de muchos dolores. Y una sensación de tragedia inminente rondando cada página, aunque a veces, quizás las menos, la ternura consiga imponer sus reglas.

A partir de las continuidades que se reconocen entre sus relatos -diez de ellos narrados por el mismo personaje, un chico que registrar con inocencia las características de su barrio y las costumbres de sus habitantes-, los cuentos de La perrera pueden leerse como capítulos de una novela atomizada. Pero también como un relato biográfico apenas velado. La lengua literaria de Barco hereda las características de una lengua real que indudablemente el autor conoce de primera mano, utilizando un vocabulario en el que el español y el quechua se mestizan para dar cuenta del mundo.

Un hecho de verdad sorprendente dentro de la literatura argentina, un territorio europeizado en el que las lenguas nativas han sido expurgadas del registro expresivo. Tanto, que ni siquiera llegan a translucirse en la gauchesca, género ligado a las tradiciones, pero también creado por escritores blancos. Barco escribe por encima de todo eso, con una voz bienvenidamente novedosa para una literatura como la argentina, en la que casi todos sus autores han dado cuenta del universo mirándolo más o menos desde el mismo lugar.