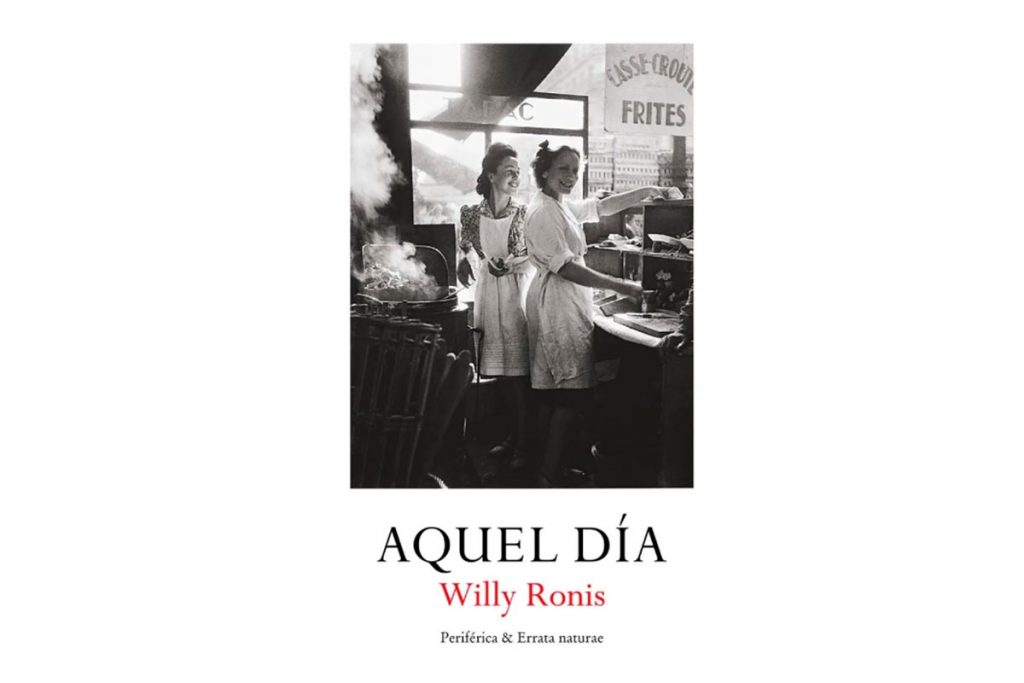

Cualquier fotógrafo profesional es capaz de sacar una buena foto y es lógico: se han preparado para eso y lo hacen todos los días. En sus casos, lograr ese objetivo es algo habitual. Pero también es cierto que, ya sea con mucho esfuerzo o por simple casualidad, cualquiera puede sacar una buena foto (aunque más no sea una vez en la vida). Otra cosa muy distinta es conseguir una toma perfecta, aquella cuya belleza es capaz de competir de igual a igual, por ejemplo, con la obra de los grandes maestros de la pintura. El mero profesionalismo no es suficiente para conseguir esa clase de milagros, sino que es necesario ser artista y tener la mirada entrenada para descubrir el instante y el lugar precisos en el que la realidad se vuelve una obra de arte en potencia. El libro Aquel día, editado en conjunto por los sellos Periférica y Errata Naturae, ofrece una muestra de ese talento a través de una colección de más de 50 imágenes capturadas por el gran fotógrafo francés Willy Ronis en un lapso de casi 60 años, entre las décadas de 1930 y 1990.

Cada una de las que integran dicho volumen están acompañadas por un texto en el que el propio Ronis relata, en primera persona, la historia detrás de ellas. En esos textos el fotógrafo admite que para hacer una foto perfecta es necesario estar en el lugar justo en el momento indicado y ser lo suficientemente lúcido como para no desaprovechar la oportunidad. “Es muy difícil definir el instante en que decido sacar una foto. A veces las cosas se me brindan con gracia. Es lo que yo llamo el momento preciso. Sé que, si lo dejo pasar, lo perderé, se me escapará. Me gusta esa precisión”, escribe Ronis. Esa conciencia para reconocer el momento justo tiene un correlato en la habilidad para determinar cuál es el mejor punto de vista para registrarlo y así lo cuenta. “Intento encontrar el lugar donde ubicar mi instantánea, para que lo real se revele en su verdad más vívida. Da mucha satisfacción encontrar el punto exacto, forma parte de la alegría de la toma, y a veces también es un tormento, porque esperas cosas que no ocurren o que sucederán cuando ya no estés.”

Ronis tiene la virtud –aunque quizás se trate de un don— de hacer que esa verdad que desbordan sus fotos el tiempo se disuelva. De modo tal que, incluso aquellas en las que se cuelan algunos delatores detalles de época, todas parecen convivir en un pasado continuo y atemporal. Ese efecto homogeinizador consigue que la imagen de una mujer en el tranvía de París, registrada a finales de los años ¿30, parezca contemporánea de otra, que retrata la actividad en una fonda de la ciudad de Salónica, más de 50 años después. O que en otra más, datada en 1985, un grupo de niñas que juegan en un parque también parisino se vean muy parecidas a las famosas Meninas de Velázquez.

En el libro hay un segundo grupo de imágenes que en lugar de capturar ese instante real que Ronis confiesa haber perseguido durante toda su carrera, lo que hacen es revelar el ángulo perfecto para desencajar la realidad hasta disolverla en la nebulosa de la fantasía. A este universo pertenece aquella en la que el fotógrafo registró desde el aire el centro de esquí de Valmorel. En la toma, realizada desde un parapente, un conjunto de cabañas nevadas aparece encuadrada por los esquís que el fotógrafo llevaba puestos, dándole a la imagen un aire más surrealista que irreal. Es necesario mencionar que esa foto fue tomada en 1992, cuando Ronis tenía ya 82 años, un dato que es tan increíble como la propia fotografía.

Pero también es imposible que la obra de un fotógrafo con la sensibilidad de Ronis no dialogue con el trabajo de artistas contemporáneos, dedicados a otras disciplinas, como ocurre con el cine. En particular con la llamada nouvelle vague, aquel movimiento surgido a finales de los años ‘50 y que abarcó toda la década posterior, período al que también pertenecen el grueso de las imágenes seleccionadas e incluidas en este libro. Son muchas las fotos que sin ningún problema podrían ser en realidad fotogramas de películas, de Jean-Luc Godard, de Robert Bresson, de Alain Resnais o tantos otros talentosos cineastas de la época, con quienes comparte el amor por los claroscuros, una precisión casi sobrenatural para componer cada cuadro o el talento para lograr que los personajes siempre convivan en armonía con el paisaje que los enmarca. El propio Ronis admite esa afinidad estética entre sus trabajos y las películas, señalando el particular el aire familiar de uno de ellos con el film Jules y Jim, de François Truffaut.

Aquel día es una excusa para asomarse por 50 ventanas desde la que se ve París, pero también otras regiones de Francia, e incluso algunas instantáneas tomadas en Italia, Bélgica o los Países Bajos. En todas ellas Ronin ha conseguido congelar el tiempo, haciendo que las luces y las sombras adhieran sobre el papel la ilusión de un pasado tan perfecto, que sigue siendo presente.