La Providencia, si es que existe, no suele ser generosa. Pero esta vez permitió que pudiera despedirme de Enrique Symns.

Fue en la tarde del 1 de marzo, cuando acudí con Andrea –el verdadero nombre de Vera Land, quien alguna vez había sido su compañera de vida y lugarteniente en la revista Cerdos & Peces– a un departamento del barrio de Almagro, donde él hacía rato permanecía encarcelado en una cama, ante un televisor, y al cuidado de una enfermera.

Nuestra llegada le produjo un ramalazo de alegría; un simple ramalazo, porque enseguida lo volvió a capturar la pesadumbre del hastío.

Ya poco quedaba de lo que Enrique había sido.

A las dos semanas, su vida se apagó como una vela al consumirse.

En este punto debo retroceder a una remota mañana otoñal de 1985.

Yo desayunaba en un bar situado en la esquina de Charcas y Anchorena. Y después del último sorbo de café, prendí un cigarrillo –en aquella época, el tabaquismo no tenía restricciones ambientales–. Entonces, desde la mesa de al lado, un tipo me pidió fuego. Era él. Lo reconocí porque su foto encabezaba los artículos que escribía en la revista El Porteño. Nos pusimos a conversar.

Entre otras generalidades, abordamos un asunto que por aquellos días merecía la atención de la prensa: el primer trasplante de un corazón artificial a un humano. Semejante monstruosidad nos impresionaba sobremanera. Y él me propuso escribir en ese mensuario algo al respecto.

Días después, tal texto fue publicado bajo el título: “Frankenstein tiene penas de corazón”.

A partir de ese momento –y siempre bajo su tutela– también escribí mis primeras crónicas policiales en la Cerdos & Peces (que aún era un suplemento de la revista creada por Gabriel Levinas, antes de independizarse).

Aún hoy creo que, de no haberme topado en esa mañana con Enrique, mi vida habría sido distinta, aunque no mejor.

Ahora sus obituarios insisten en que fue “el gran cronista del under”, “la pluma de la contracultura porteña”, “el Hunter Thompson criollo”, entre otros muchos lugares comunes. En cambio, para mí, fue el artífice de una aventura personal y periodística única e irrepetible, quizás la más maravillosa que me haya tocado protagonizar.

Bien vale una historia al respecto.

Cerrábamos el número de la Cerdos & Peces correspondiente a abril de 1987, cuando de pronto descubrimos que había dos páginas en blanco. Para llenarlas, improvisamos a las apuradas un manifiesto anti-papal, aprovechando el segundo viaje de Juan Pablo II al país.

Puesto que nos faltaba el remate del texto –redactado a cuatro manos–, no tuvimos mejor idea que convocar a una ficticia movilización en su repudio, especificando una fecha y hora.

Pues bien, llegado el día, cuando ya nos habíamos olvidado del tema, veo con Symns por la tele de un bar que en el centro había un gran revuelo: carros de asalto, gases lacrimógenos y corridas. ¡Era nuestra convocatoria!

Symns, azorado, repetía: “No puede ser… no puede ser”.

Aquella fue una de sus tantas epopeyas –diríase– involuntarias.

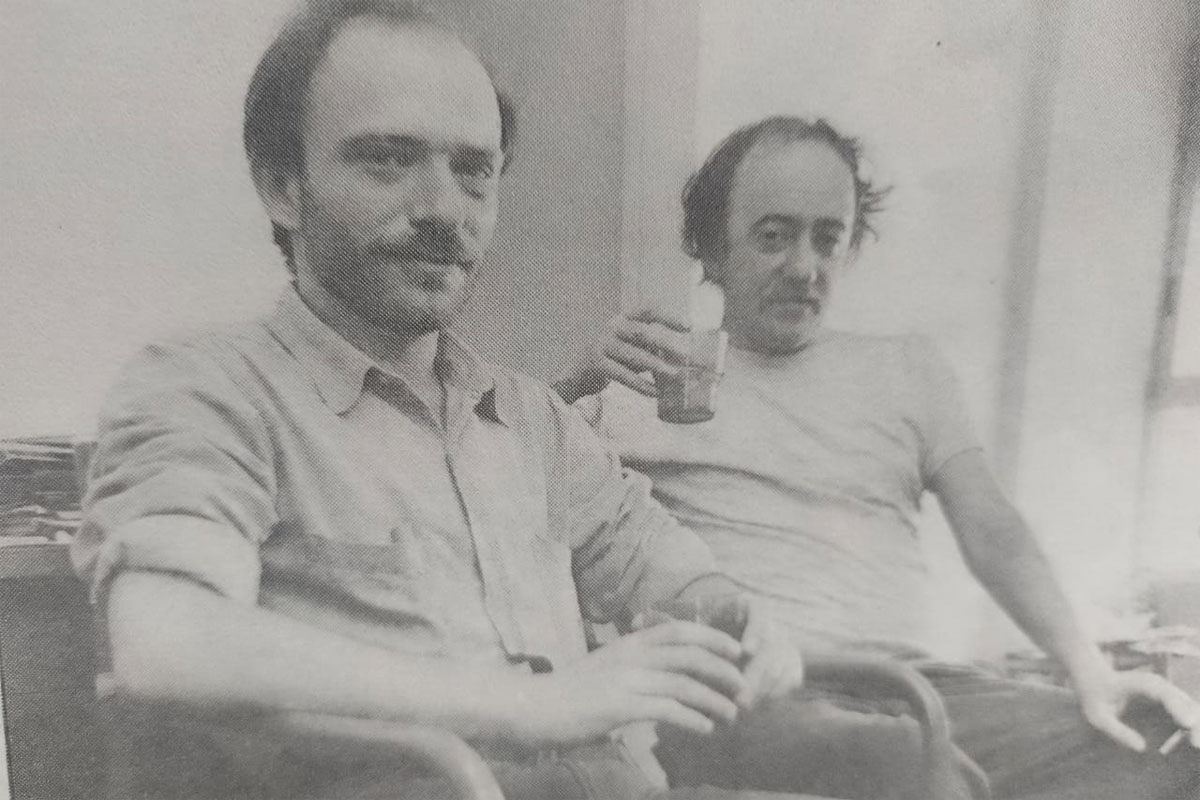

Acabo de hallar en mi archivo el número del semanario El Periodista, correspondiente al 3 de febrero de 1989. Allí hay un artículo con la siguiente volanta: “De la Cerdos & Peces a la sección policiales de un diario”. Su título: “Simplemente sangre”. Aludía a que ambos habíamos sido llamados para trabajar en el matutino Nuevo Sur, dirigido por el inolvidable Eduardo Luis Duhalde (una de las fotos que la ilustraron, de Julio Menajovsky, es la que acompaña este texto).

En nuestra inmensa ingenuidad, pensábamos que esas cuatro páginas de publicidad para el flamante matutino irían a deslumbrar a sus directivos. Pero no fue así: en razón a ciertos dichos nuestros no muy políticamente correctos, casi nos echan antes de que el primer número saliera a la calle.

Al final tampoco fue así. Y esa fue también una etapa sublime, al igual que tantas otras devoradas por las arenas del tiempo.

Lo que sí sobrevivió fue nuestro afecto, un sentimiento que perduraría a través de una interminable sucesión de hechos y circunstancias.

Es notable que nunca nos peleáramos; especialmente cuando muchos de sus seres más queridos terminaron convirtiéndose en sus enemigos.

Es que Enrique tenía un costado difícil, impregnado por cierta debilidad de espíritu que intentaba ocultar con su physique du rol de caballero andante. Pero no siempre le salía bien, cosechando así conflictos al por mayor. Y también solía espantar a quienes recién conocía.

Alguna vez, hablando al respecto con nuestro amigo Martín Pérez, dije: “Enrique encierra un conflicto diplomático en el momento de presentarlo a los demás. No hay una solución para eso. Solo sé que, ante quienes se espantan con él, uno siempre termina poniéndose a favor suyo, a pesar de que la razón no esté de su lado, y que únicamente lo hagas porque, desde una rebuscada interpretación de la justicia poética, es mejor que estar en su contra”.

Durante esa reciente visita con Andrea, en un momento ella le acarició un brazo; entonces su rostro esbozó un asombro casi infantil, y musitó:

–¡Qué suavidad!

Su voz había sonado como un suspiro.

Ahora recuerdo una de las últimas frases que él logró escribir (o dictar): “Cada tanto, desvío la mirada del televisor y observo mi ventana. Quizá, antes de dar el último parpadeo, me llegue desde tu calle el tam tam de unos viejos tambores guerreros anunciando el comienzo de la batalla final”.

Ojalá le haya sucedido eso. «

Luis

21 March 2023 - 08:47

Gracias siempre queridos. La vida nos trasciende a otras inundaciones.