En torno a las 22:30 del 1° de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini se dirige a la romana Piazza del Cinquecento, frente a la estación Termini. Allí, frente al bar-tabaquería Gambrinus, se encuentra con Guiseppe Pelosi, un joven prostituto a quien invita a cenar al restaurante que suele frecuentar, Al Biondo Tevere, aún hoy situado en la Via Ostiense.

Tras la cena se dirigen a la playa de Ostia, a unos 30 kilómetros de Roma, donde en un confuso episodio Pasolini es brutalmente golpeado y atropellado con su propio auto. Horas más tarde, Pelosi confiesa el crimen. Pero los interrogantes sobre el asesinato del poeta, escritor y director nacido en Bologna el 5 de marzo de 1922 seguirán abiertos: Pasolini se había convertido en una pesadilla para algunos sectores de la dirigencia italiana. A su certera mirada crítica se sumaban una popularidad creciente e incómoda, y una ferocidad inédita en el mundo intelectual de la época. En 2005 Pelosi cambió su versión, señalando que varias personas emboscaron al escritor para matarlo. Y Sergio Citi, amigo de Pasolini, afirmó que, en teoría, los asesinos iban a entregarle las cintas robadas de su última película a cambio de varios millones de liras.

Ese mismo año, Pasolini había estrenado Saló o le 120 giornate de Sodoma, una de las obras más incendiarias de la historia del cine, a raíz de la cual fue amenazado de muerte. La película, inspirada en textos del Marqués de Sade, ungía su tesis fundamental sobre la “evolución” de la sociedad italiana, conectando la fugaz República de Saló de Mussolini con la normalización operada por las fuerzas fácticas del capitalismo contemporáneo. Asimismo, su novela en curso, Petrolio, era un fresco de la decrepitud sexual de las élites y, según dijera su gran amiga Laura Betti, “una summa poética, un libro de denuncia y de desenmascaramiento de ese poder subterráneo, económico-político-criminal que ya estaba emergiendo a mitad de los años setenta”.

Pero solo si nos remontamos a la prehistoria artística de Pasolini podremos percibir el espíritu con que impugnaba la modernización y el “progreso” de Italia. De hecho, sus primeros libros de poemas, de Poesie a Casarsa (1942) a Tal Cóur di un frut (1953), no fueron escritos en italiano, sino en friulano, la lengua natal de su amada madre, Susana Maria Colussi. Gesto con el cual desterraba a su padre, Carlo Alberto Pasolini, un conflictivo y violento oficial de infantería adepto al fascismo con quien nuca llegó a entenderse. El friulano, aprendido por Pier Paolo junto a su madre en Casarsa Della Delicia, donde vivió hasta su partida a Roma en 1950, era una forma de anámnesis, un platónico “saber como recordar” otra forma de vivir, otro lenguaje.

El fascismo no admitía que en Italia hubiera particularismos locales. Por lo cual el friulano era para el joven Pasolini una manera excéntrica de asumir “la existencia objetiva de campesinos pobres ajenos al centro”, y de reconocerse a sí mismo como otro ajeno a la cultura oficial fascista. Ese inicio literario se transformará, con el tiempo, en una constante puesta en crisis de la Italia centralista y de la barbarie antropológica ligada a la mercantilización total de la vida que también la Escuela de Frankfurt asociaba al origen del nazi-fascismo. En efecto, su obra dará cuenta de dicho proceso con una riqueza histórica y simbólica sin parangón en el siglo XX europeo. Pasolini podía acudir a los suburbios de Roma, ciudad luz de su observación política, para adoptar el lenguaje subproletario y escribir Ragazzi di vita (1955) y Una vita violenta (1959), o para filmar Accatone (1962) y Mamma Roma (1963), desocultando los “desechos” de la sociedad de consumo de cara a una ruptura, como quería Walter Benjamin, del continuum temporal, de la vida y de la muerte programadas.

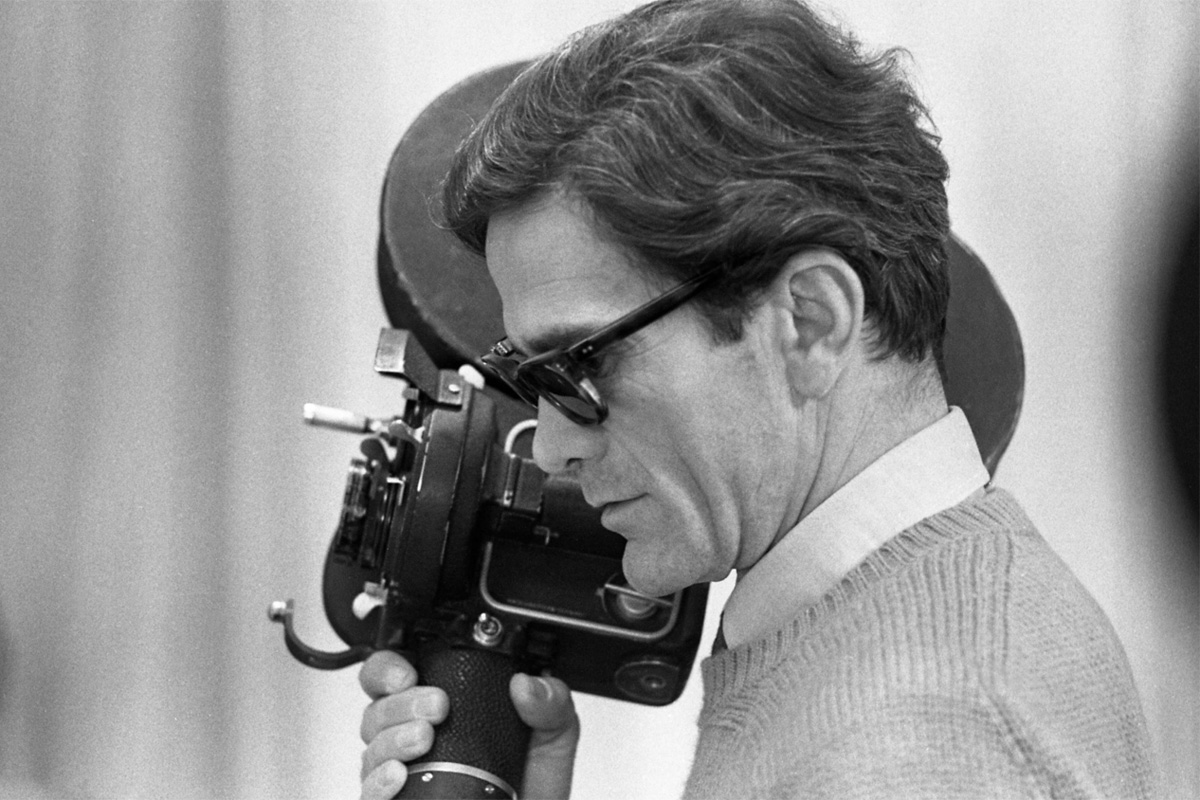

Sería imposible hacer aquí una nómina integral del corpus pasoliniano: cine, poesía, narrativa, ensayo, periodismo, teatro, epistolarios, guiones, aun dibujos y pinturas… Una propuesta descomunal que en cada obra, género o disciplina anhela devolver a la existencia su condición no cuantificable. Con Le ceneri di Gramsci (1957), su gran poema, inaugura intuiciones de la caída: el diálogo con su filósofo de cabecera esclarece en suma la miseria del presente a través de una poesía civil en la que confluyen la situación personal y la dimensión histórico-cultural del país. El desasosiego crece, pero también la lucidez. Una aparente contradicción que atraviesa a Pasolini de principio a fin. De Edipo Re (1967) a Medea (1970), pasando por su gran Teorema (1968), hay un tenor estético-político creciente y fulgurante allí donde vanguardia y tradición, mito y revolución, conviven en una permanente dialéctica sin fin.

Pasolini dedicó una de sus películas más aclamadas al en ese momento ya fallecido Angello Guiseppe Roncalli, el papa Juan XXIII, artífice del segundo Concilio Vaticano: Il Vangelo secondo Matteo (1964) ¿Un autor marxista y homosexual exaltando la figura de Jesús de Nazareth? Sí, pero no desde la escolástica de izquierda, ni considerando al cristianismo como una mera concepción primigenia del comunismo. Fuera del cliché, la figura de Jesús vuelve a desmontar el presente desde la trascendencia de un ethos arcaico, carismático, díscolo, poético, utópico. Podemos apreciar esa búsqueda en un fascinante cortometraje filmado en Tierra Santa: Sopralluoghi in Palestina (1964), en el que el autor narra con un asombro conmovedor la búsqueda de emplazamientos donde filmar la película.

Los poco más de diez años que vivirá tras el estreno de Il Vangelo encuentran a un Pasolini crecientemente desgarrado que promueve el “cine de poesía” (ensayo de 1965) y comienza a publicar artículos de crítica y sociedad en diversos periódicos italianos. Los temas tratados son sus obsesiones permanentes: la homogenización cultural, la revolución conservadora del consumismo, la desaparición del subproletariado y de la cultura popular, y un cúmulo de motivos que apuntan a desenmascarar la deriva social hacia el hedonismo y el concepto imperante de desarrollo y progreso. Conflictos y tensiones en las que ahonda en sus magistrales ensayos Empirismo heretico (1972) y Scritti corsari (1975), y que tendrán su corolario en sus póstumas Lettere Luterane (1976). Los tormentos de un mundo en descomposición lo harán abjurar de la sensualidad y el humor aclamados en las películas de su denominada Trilogía de la vida (1970-1974), proyectando una Trilogía de la Muerte de la cual Saló (1975) iba a ser el primer episodio.

Al explorar su obra, comprobamos que pocos artistas lograron interpelar al pensamiento crítico del modo en que lo hizo Pier Paolo Pasolini: realizando una recuperación no conservadora de la tradición, cierto carácter religioso y arcaico, y una experiencia de la compasión sin la cual el materialismo y la política son capaces de engullir el corazón humano. Inquietudes que debió de sentir de cerca en el seno de la comunidad negra de Harlem de finales de los ’60, entre el free jazz y los Black Panthers, todo un mundo que retrata con gran afecto en su magníficas Crónicas de Nueva York. El hecho de que sufriera infinitas denuncias, calumnias y agresiones a raíz de su obra, su izquierdismo y su homosexualidad, denota sin duda la potencia crítica con que retrató la ruina ética y la nueva barbarie que se avecinaban.

Al denunciar la destrucción de todos los órdenes de la vida sensible, afectiva y espiritual Pasolini se enfocaba en el contenido último de la existencia, acudiendo de manera desesperada a obras y figuras históricas que fecundaran la utopía de otro tiempo. Su visión ecléctica es, en ese sentido, inagotable. Hoy, cumplidos sus pronósticos, solo podemos continuar el curso de su obra apostando a su sabiduría, y a la fuerza que invoca: la escandalosa fuerza revolucionaria del pasado.