Lo cierto es que los uniformados orientales actuaron con el apoyo de la División de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol-Argentina, cuyos agentes suponían que el cuadro estaba en Uruguay.

Aquel óleo –valuado en 2 millones de dólares– fue robado, con otras cuatro telas renacentistas del Museo Municipal de Arte Decorativo «Firma y Odilio Estévez», de Rosario, el 2 de noviembre de 1983.

Casi tres años y medio después, durante la madrugada del 25 de marzo de 1987, hubo un hecho similar en el Museo Municipal de Bellas Artes «Juan B. Castagnino», también de Rosario. El botín: tres telas de Goya, un Tiziano, un Magnasco, un Veronese y un óleo de El Greco.

Ambos asaltos tuvieron un denominador común: el accionar delictivo de una patota residual del Batallón 601 del Ejército, integrada por auténticas estrellas del terrorismo de Estado. Una trama, bautizada con la denominación de «Conexión Rosaura». Y a 35 años de su inicio esta trama retumba en el presente.

La celada

En febrero de 1989, dos tipos con acento porteño fijaron por teléfono una cita en el hotel Westin Park, de Miami. Uno acababa de llegar desde Buenos Aires con la «mercadería». El otro, satisfecho por ello, tras concluir la comunicación volvió a levantar el auricular, esta vez para hablar en inglés con alguien al que llamaba «Dick». Al día siguiente acudió a ese encuentro. Y con anticipación. De modo que, cada tanto, mientras fingía leer un diario en el lobby, sus ojos se clavaban en el Rolex Presidente que nueve años antes le había obsequiado su amigo, el general Guillermo Suárez Mason.

En ese mismo momento, una pareja de mediana edad descendía de un BMW en el estacionamiento del hotel. La mujer sostenía un cilindro plástico como los que usan los arquitectos para los planos. Y subió directamente a una suite del primer piso, mientras su acompañante enfilaba hacia el lobby. El hombre del Rolex forzó una sonrisa al verlo llegar. Y preguntó por el «bagayo». Su interlocutor, a su vez, se interesó por el dinero (medio millón de dólares en un cheque contante y sonante). Todo parecía estar en orden. Y sin más se dirigieron al ascensor. Después ingresaron a una espaciosa habitación iluminada con luz difusa. Sobre la cama había una tela; era el famoso «Palomas y gallinas», de Francisco Goya, uno de los cuadros del Castagnino.

Su entregador, el ex comisario Juan Carlos Longo (quien fuera jefe de la División Bomberos de la Policía Federal) sonrió; en cambio, la esposa, Hilda Arias de Longo, lucía impertérrita. Pero el pobre bombero reaccionó como un becerro bajo una tormenta con granizo cuando, súbitamente, irrumpió allí una cincuentena de agentes. Uno le dijo: «¡Somos del FBI, queda usted detenido!». Se trataba de Dick Keith. El otro argentino le guiñó un ojo. No era otro que el antiguo represor del Batallón 601, Leandro Sánchez Reisse (a) «Lenny».

Por amor al arte

El tal Lenny, con Rubén Bufano y Carlos Martínez (a) «El japonés», supieron integrar un activo trío de esbirros durante la llamada «lucha antisubversiva». Y también fueron prolíficos en secuestros extorsivos, pero no sólo para financiar operaciones represivas sino también en provecho propio. Los casos padecidos por los empresarios Ricardo Tomasevich, Alberto Martínez Blanco, Fernando Combal y Carlos Koldovsky son ilustrativos. Sánchez Reisse, tras huir con sus dos compinches de la cárcel suiza de Champ-Dollon –a donde fueron a parar tras un desafortunado cobro de rescate en Berna– se afincó en Estados Unidos, donde hizo changas para la CIA y el FBI a cambio de impunidad.

Según relató en una autobiografía jamás publicada –a la cual el autor de esta nota tuvo acceso– su primer contacto con los involucrados en la Conexión Rosaura fue en julio de 1988 a través de un tal «Daniel».

«Este –según sus palabras– me ofreció una operación de cuadros ideal para mí por mis contactos en el exterior. Y yo decidí de inmediato comunicar esto al jefe de la Policía Federal, Miguel Ángel Pirker.»

Claro que al instante de efectuar tal afirmación, Pirker ya había muerto. Por otra parte, Daniel se apellidaba Bufano. Era e hermano de Rubén.

Todo indica que los asaltantes del Museo Estévez y del Castagnino eran los mismos. Según los testigos de ambos hechos, un morocho de baja estatura, otro con leve acento francés y el restante, un tipo «con voz de asmático».

Daniel padecía asma, y se le notaba en su hablar.

En realidad, la secuencia fáctica de la intervención de Sánchez Reisse en la «aparición» del cuadro de Goya empieza a fines de 1988, al establecer un vínculo pretendidamente casual con Longo, quien –radicado en Miami con su señora– manejaba una empresa internacional de cargas aéreas. Allí el ex espía del régimen castrense le comentó que un estudio neoyorquino de abogados lo había contratado para rescatar «una mercadería siniestrada», antes de ofrecerle al bombero ser el «transportador» del asunto. Este, en virtud de sus excelentes contactos aduaneros, entró como un caballo.

Por último, Lenny le aconsejó a Longo que en Buenos Aires se contacte con un tipo llamado Juan Chamorro. En las llamadas telefónicas mantenidas por estos últimos (debidamente «chupadas» por el FBI) aparecía otro oscuro personaje: Carlos Condinazzo, quien habría tenido interés en comprar el Goya a los abogados neoyorquinos.

El negocio cerraba: tras alzarse con los cuadros, la banda cobraría por el recupero.

El elenco

Chamorro era un «reduche» con local en la calle Libertad. Longo recibió de él la codiciada tela. También había allí un hombre con hablar asmático.

Condinazzo, por su parte, era un emprendedor con residencia en Miami, volcado a tráficos de toda clase. Su enorme interés por las pinturas robadas era proverbial, aunque estas jamás hubieran podido deleitar sus ojos dado que, por algún enojo, alguien lo había dejado ciego, quemándole la cara con vitriolo.

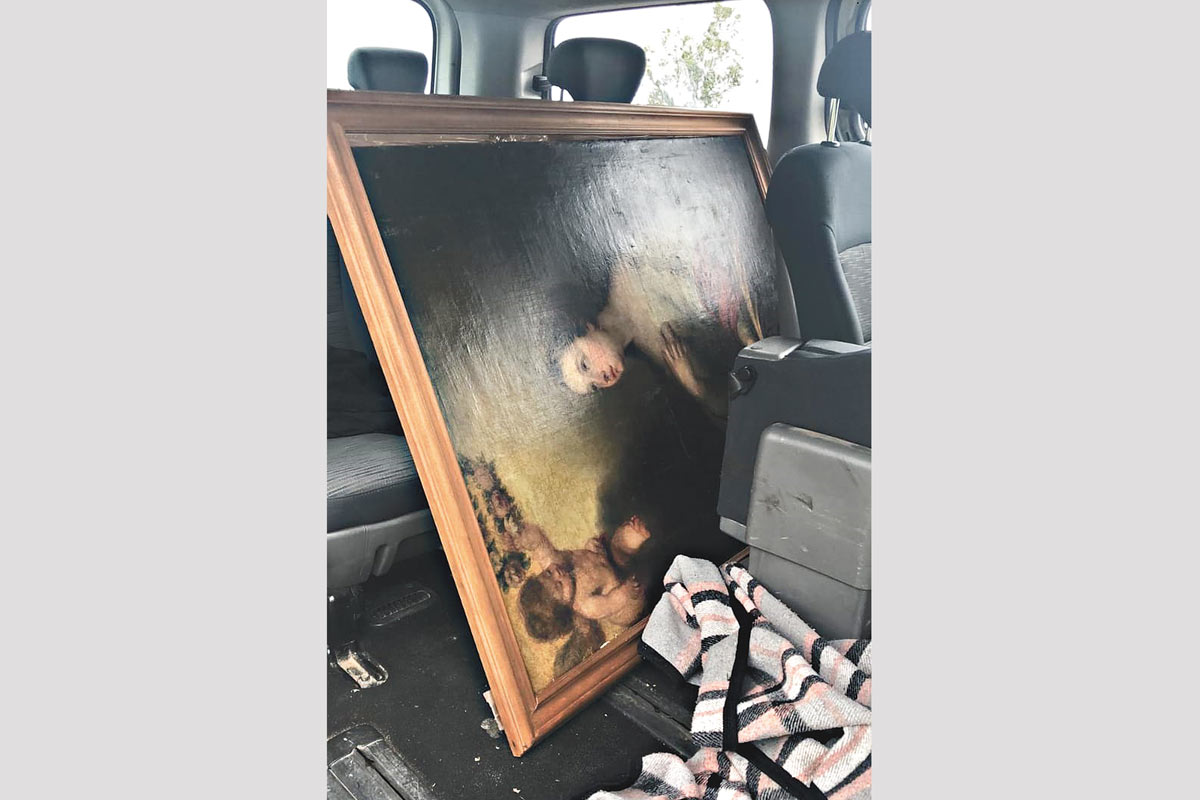

Ya con Longo tras las rejas, el FBI halló en su hogar una fotografía del «Retrato de Felipe II», de Sánchez Coello, uno de los óleos robados en el Museo Estévez. Quiso entonces el destino que, en Buenos Aires, los investigadores de la Federal recibieran una llamada anónima con su paradero: la habitación 401 del hotel Plaza Francia; allí se alojaba un presunto ciudadano uruguayo con el nombre de Juan Muñoz.

Este, en un brote paranoico, al bajar de un taxi advirtió la presencia de policías disfrazados de mozos. Comenzó entonces a disparar sobre ellos, antes de poner los pies en polvorosa. Jamás fue atrapado. En realidad, los baleados eran mozos verdaderos. Pero en la habitación del supuesto Muñoz la policía encontró la pintura en cuestión. En agosto de 1995 fue detenido Ernesto Lorenzo, quien integró la banda de Aníbal Gordon. En su poder fue hallado otro cuadro del Museo Estévez: el «Retrato de María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma», también de Goya.

El bombero Longo fue extraditado a Buenos Aires y, tras un par de años en Devoto, recuperó la libertad. Falleció en 2003.

Sánchez Reisse y los suyos cumplen actualmente una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Ahora, la milagrosa aparición del Murillo inaugura la nueva temporada de esta serie.«