Hubo una época en que todas las modelos, cuando se les preguntaba cuál era su escritor preferido, casi sin excepción contestaban Jorge Luis Borges. A Borges, en cambio, nunca le preguntaron qué opinaba de tal o cual modelo o quién era su diseñador de ropa preferido. Y, de haberlo hecho, es poco probable que el autor de El Aleph contestara «Twiggy» o «soy amante de lo clásico por lo que siempre me gustó Coco Chanel». Es que él, a diferencia de una modelo, no necesitaba pasar por ninguna prueba de «cultura general», una expresión que en esencia significa no entender nada en profundidad, pero poder contestar adecuadamente un multiple choice o un programa de preguntas y respuestas de la TV Pública. Ni el conductor ni los televidentes creían que la modelo se interesara en la escritura borgeana, pero ese ir y venir de preguntas y respuestas tontas formaba parte de un juego que concibe la cultura como un maquillaje para lucir en sociedad.

Hoy, en que la banalidad está de moda, ya no son las modelos las que citan a Borges. El jueguito en el que nadie cree lo juegan -bastante mal los mandatarios y todos aquellos que por haber accedido a un cierto poder en cualquier terreno, necesitan el kit de la buena imagen: un discurso vacío, una ignorancia indisimulable y una cita de Borges, a veces falsa, tomada de una página de frases célebres de Internet. Los escritores, sobre todo los notables, en ocasiones cumplen, sin proponérselo, funciones del todo ajenas a su producción literaria.

Curiosamente, el propio Borges, quien tiene fama de ser un gran erudito, nunca se sintió obligado a declarar que había leído a James Joyce desde la primera página hasta la última. Por el contrario, Alberto Manguel, el actual director de la Biblioteca Nacional que de adolescente leyó para él cuando su ceguera no le permitía hacerlo por sus propios medios, dice en su libro Con Borges: «Fue un lector desordenado que se contentaba, muchas veces, con resúmenes del argumento y con artículos enciclopédicos y que por mucho que admitiera no haber terminado el Finnegans Wake, podía dar alegremente una conferencia sobre el monumento lingüístico de Joyce. Jamás se vio obligado a leer un libro hasta la última página. Su biblioteca, (que al igual que la de cualquier otro lector era asimismo su autobiografía) reflejaba su creencia en el azar y en las leyes de la anarquía. ‘Soy un lector hedónico: jamás consentí que mi sentimiento del deber interviniera en una afición tan personal como la adquisición de libros’.»

¿Por qué lo cita la portadora de la Divina Proporción 90-60-90? Una respuesta posible es que existe una concepción generalizada de la cultura que tiene que ver con el marketing. En este sentido Borges viste tan bien como un vestido diseñado por Benito Fernández, huele como el mejor perfume francés y es la mejor rosa rococó en la «mesaza» de La Chiqui. Borges es un «autor comodín». Vaciado de contenido sirve para satisfacer los deseos aspiracionales de cultura igual que Mauricio Macri satisfizo en las elecciones las aspiraciones de ascenso social de cierto sector de la población que creyó que votándolo se volvería, como la familia presidencial, «blanca, hermosa y pura» (Pamela David dixit).

El apellido Borges se convierte a veces en un conjuro lingüístico como «ábrete, sésamo» para poder acceder a los tesoros de la cultura que sirven para sacar patente de «gente como uno». Aunque no poseía fortuna, tuvo o soñó antepasados heroicos, estudió el antiguo idioma de sus ancestros, fue antiperonista y le hicieron fama de escritor «difícil» al que no puede acceder cualquiera. Ninguno de estos elementos le quita nada a la inteligencia, originalidad y precisión de su escritura pero para algunos son signos de una aristocracia del saber. Por eso Menem, que fue negro durante la campaña presidencial y se reveló como rubio aspiracional al llegar al gobierno, mientras propiciaba el inminente avance tecnológico que nos permitiría salir a la estratosfera para llegar en pocos minutos a Japón, fue capaz de leer incluso las novelas que Borges nunca escribió. Federico Sturzenegger contó Pierre Menard, autor del Quijote para dar un ejemplo de economía y al hacerlo quedó claro que se lo habían contado mal. Mauricio Macri citó al escritor con el nombre cambiado de José Luis Borges y su equipo de colaboradores, «el más eficiente de los últimos 50 años de la Argentina», le rindió homenaje en una estación de subte asignándole una frase que no le pertenecía. La situación se repitió de manera idéntica con Cortázar que en el escalafón de la Divina Trinidad de la literatura argentina está un puesto debajo de Borges y uno arriba de Sabato.

No es pecado no saber. El pecado es fingir y creer que no se nota. «

Miserias del arte de aparentar

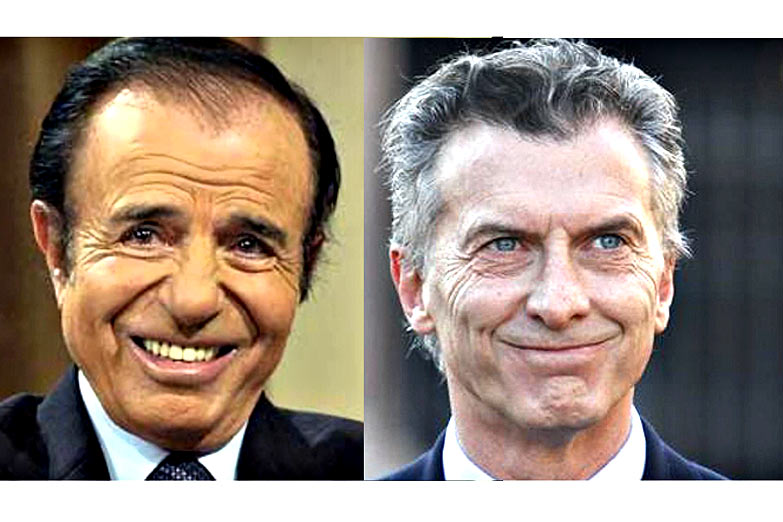

Carlos Menem, expresidente de Argentina: No sólo leyó las obras de Sócrates sino también las novelas de Borges.

Mauricio Macri, presidente de la Argentina: Lo nombró ante las cámaras de televisión como José Luis Borges.

Las autoridades de la Ciudad le rindieron homenaje colocando en una estación de subte una frase firmada por Borges que no le pertenecía. Sturzenegger contó una rara versión de Pierre Menard, autor del Quijote.