El Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki tiene dos entradas. Una invita a ingresar contorneando una fuente circular con agua que corre en forma permanente derramándose sin una onda que altere su superficie y sin un murmullo símbolo de la sed padecida por las víctimas. Se atraviesa luego un pasillo entre dos columnas dirigidas hacia el preciso lugar donde cayó la bomba y, a continuación, se pasa a una sala donde un libro enorme resguardado tras cristales registra los nombres de los fallecidos. Lugar donde es posible permanecer sentado y en silencio con una luz cenital. Una manera muy pertinente de prepararse para recorrer el muestrario de objetos y fotos que hablan desde las vitrinas. Sin embargo, la mayoría de los visitantes (turistas ) evita este camino e ingresa directamente descendiendo de los micros, con guías que hablan en ruso, chino, inglés, francés, superponiéndose en desorden.

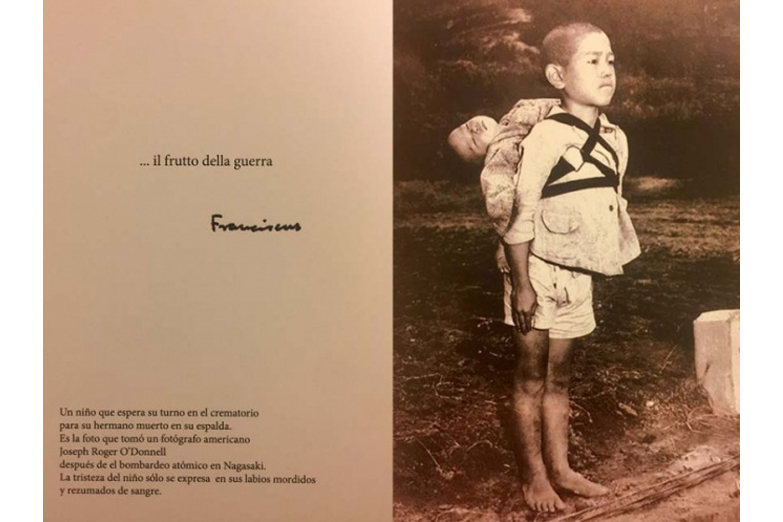

Esta foto es lo último que se ve al final del corredor que lleva a la salida y muchos pasan sin detenerse ante ella. Pequeña y enmarcada sencillamente, de unos 15 x 20 cm, está colgada cerca del puesto de souvenirs y la puerta de salida: Niño en el crematorio de Nagasaki . El muchachito de 7 u 8 años, descalzo, bien plantado; lleva con elegancia su humilde camisa de algodón con el pecho cruzado por unas tiras de tela que sostienen al bebé regordete, el hermanito que lleva cargado a la espalda. Es un niisan, un hermano mayor. Nunca un cartel explicativo para una foto fue tan largo. Lo que ésta registra es el momento de la incomprensión, de la empatía ignorante: al fotógrafo lo captura la figura de ese niño bello, serio, derechito en medio del caos, llevando a un bebé que parece dormido. Otro admirable hermano mayor haciéndose cargo de un pequeño, como tantos otros huérfanos, fatídicamente responsables, que empujan carritos o se refugian en las estaciones a la cabeza de grupos de niños de dos, tres o cuatro años. Aun hoy, en circunstancias totalmente diversas, en la vida cotidiana de un Japón moderno y sin apremios, los niños adquieren de golpe una independencia que llama la atención. Hasta hay un programa de TV que los sigue cuando van por primera vez a los seis años a la escuela, siguiendo las directivas de sus padres, desplazándose solos por la ciudad acechante, tomando medios de transporte a las horas pico. Tal vez como nadie, el director de cine Kore Eda se fascina ante esa repentina madurez y capacidad de supervivencia y expresa al mismo tiempo una fe inmensa en los niños que logran actuar.

Volvamos. Cuando entiende la escena, el fotógrafo norteamericano ya no puede seguir disparando su cámara: el niño desata las cintas y entrega el cuerpo a los funcionarios del crematorio, se inclina en una reverencia, vuelve a erguirse y se queda unos minutos, muy pocos, solo y en silencio, y dos hilos de sangre se deslizan de sus comisuras: tan tenso y tan exhausto está que los labios, la lengua son almohadillas donde descargarse; otra reverencia y se pierde en medio de la multitud.

Quise consolarlo pero tuve miedo de que al hacerlo se desmoronara su fortaleza, adujo el autor de la foto, Joe ODonnell (1922-2007). Había llegado a Nagasaki el 11 de septiembre como sargento fotógrafo de los marines que llegaban para recoger prisioneros después de la rendición de Japón, y permaneció por siete meses. Portaba dos cámaras, con una sacaba las fotos de trabajo, con la otra las personales. Guardó los negativos de éstas por más de cincuenta años en un baúl cerrado con llave. Se casó con una japonesa, también fotógrafa, Kimiko Sakai, y tuvieron cuatro hijos. Su foto del niño del crematorio y otra de niños carbonizados sentados en una sala de escuela son las dos más mencionadas y, recién en 1995 las hizo públicas. La figura de ODonnell, que se desempeñó después como fotógrafo de la Casa Blanca, es controversial y muy incómoda para los norteamericanos.

Alguna vez dijo que se animó a preguntarle al presidente Truman sobre el porqué de las Bombas atómicas y que la respuesta le resultó ininteligible. Muchos lo criticaron por sus gestos tardíos, sus reclamos erráticos, y hasta lo acusaron de atribuirse fotos tomadas por otros como la de Roosevelt, Stalin y Churchill en la cumbre de Yalta o la tan famosa de John John haciendo la venia ante el paso del cortejo fúnebre de su padre, J.F. Kennedy. Es curioso, en todo caso, lo que hizo con esta última: la toma completa era de su colega Stan Steans (Jackie, figuras en el fondo, unos policías adelante, y el niño John John). ODonnnell recortó sólo al niño, derechito, con su tapado color pastel de doble abotonadura, haciendo el saludo militar (tal vez sugerido por su madre que algo le había dicho al oído).

¿Como en cinta de moebius, espejo asimétrico, reminiscencia fantasmal el negativo de 1945 de ese niño inolvidable, reflejado en esta otra, recorte, alteración falta de ética, pero sin duda una obra de otro momento crucial? ¿Raro efecto de una memoria agobiada que se apropia de una toma ajena mediante un acto que uno de los hijos de ODonnell justificará, ante las acusaciones, como una forma de extraña demencia?

Y estas líneas que se suman al rodeo del cartel explicativo, o a las informaciones de los guías, como prueba de que todo lo que se diga sólo puede resultar nimio e inadecuado. Pero es un deber dar a conocer la foto de este niño. Su entereza, su paradojal belleza en un día del agosto más cruel, finalmente están replicadas, después de cincuenta años, en el museo, infinitamente en la red, y también en el libro que la Universidad de Vanderbilt publicó en 2008 Japan 1945. A US Marines Photograph from Ground Zero.

* Escritora, traductora y editora. Desde 1994 publica la revista literaria Tokonoma, auyo último número pertenece este texto. Tradujo a Mori Ogai, Natsume Soseki, Yasunari Kawabata, Sei Shoonagon, Saikaku, Haroldo de Campos, Jorge Amado, Júlia Lopes de Almeida, Clarice Lispector, Vilma Areas.