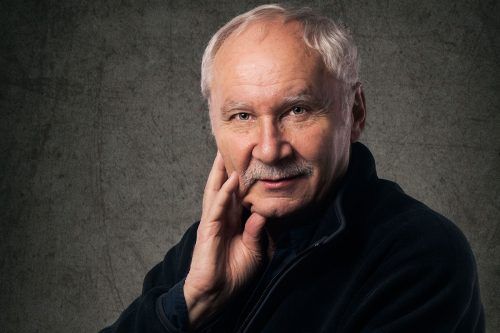

En 2022 se cumplieron 50 años de lo que se llamó «la tragedia de los Andes» que supuso 72 días de sufrimiento para los sobrevivientes. El periodista y escritor uruguayo Pablo Vierci contó en detalle esa tragedia en La sociedad de la nieve. Conocía a las víctimas por haber asistido al mismo colegio. Con algunas, como Nando Parrado, tenía una relación más cercana por haber sido compañeros de curso.

Vierci no viajaba en ese avión, pero esa tragedia ocurrida cuando él tenía 22 años signó su vida. Con el libro, que resultó un éxito editorial, se convirtió en un referente de ese hecho inédito que cambió la existencia de todos los involucrados.

En 2017 conoció en Londres al director de cine Juan Antonio Bayona, quien estaba interesado en hacer una película basada en el libro de Vierci. Con la activa participación del periodista en el proyecto el plan de rodaje se puso en marcha y la película, al igual que el libro, resultó un éxito de público.

Desde los 22 años hasta hoy, Vierci fue la voz de aquella tragedia que, como él mismo señala en el libro, «no tiene punto final», ya que «nunca deja de mostrar nuevas miradas sobre lo que ocurrió en los Andes en 1972, y sobre nosotros mismos, pues el paso del tiempo no opaca esta historia sino, por el contrario, la revive en una constante reinterpretación de los hechos, así como el equilibrio entre la vida y la muerte nunca termina de decantarse del todo».

Tiempo Argentino dialogó con Vierci no para preguntarle acerca de la tragedia que él dedicó su vida a narrar de distintas formas, sino para indagar en la manera en que ese suceso modificó su propia vida al convertirlo en una figura icónica de ese hecho del que ya ha pasado más de medio siglo pero que parece imposible dejar en el pasado.

-Usted, Pablo Vierci, no participó del viaje de quienes cayeron en los Andes. Sin embargo, fue un punto de inflexión en su vida. Aparece siempre como el narrador de los hechos, casi como si fuera transparente. Pero supongo que debe tener un costo emocional muy fuerte contar la tragedia de esos chicos que usted conocía tan de cerca. ¿Cómo lo vivió en su momento y cómo lo vive hoy? ¿Qué le produce que una tragedia se haya convertido en un éxito editorial y luego en un éxito cinematográfico?

–Estas son preguntas que nunca me habían hecho. Sí, yo compartí con ellos la escuela y el liceo. El papel que me tocó no es un mérito, no es un privilegio, ni una circunstancia exclusivamente mía. A todos mis amigos que no fueron en el avión les pasó lo mismo que a mí, o sea, nos partió la vida al medio. Teníamos 22 años. Yo tengo dos compañeros de clase en el avión, Nando Parrado, que sobrevivió, es uno, y el otro quedó en la montaña. O sea que ya ahí tengo una contradicción afectiva.

Siempre viví eso como una suerte de compromiso. Luego llegó el éxito del libro y ahora, el de la película. El hecho de que esa tragedia se convirtiera en un libro y una película exitosos nunca me produjo culpa. Hubo 29 muertos y 16 sobrevivientes, de modo que fue indudablemente una tragedia. Siempre me gustó escribir y no sólo periodismo, sino que tengo diversos libros publicados. La escritura no es una vocación tardía sino, generalmente, temprana. Siempre me gustó bucear en territorios desconocidos. Escribí hasta la letra del himno del colegio, que era un colegio rudo, sólo de varones. Era un colegio de hermanos irlandeses en el que practicábamos el rugby como herramienta pedagógica.

–¿Y en ese contexto cómo vivió la noticia de la caída del avión?

–Los amigos sentimos que no estaban muertos, sino desaparecidos, porque el avión no estaba, no se encontraba en ninguna parte. Entonces no estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. Para nosotros estaban en un limbo. Cuando aparece la carta de Nando Parrado el 21 de diciembre, ahí se terminó el limbo. Luego viene la lista de 16 sobrevivientes y 29 muertos.

Cuando leo la carta de Nando, me doy cuenta de que era alguien del colegio. Entonces se viene una especie de infierno y, a la vez, de gloria. Yo soy de las personas que mantienen las amistades de la infancia. Todos llorábamos y reíamos al mismo tiempo.

–Claro, pero usted es quien narra la historia varios años después. De alguna manera encarnó esas voces y ese accidente se convirtió en el tema de su vida.

–Sí, es cierto. Abordé este tema muchísimas veces desde el periodismo y, en el año 2002 cuando se cumplieron 30 años del accidente, hice un pequeño ensayo en el diario El País de Uruguay que se llamó «Nosotros, los otros» que narraba la tragedia desde el punto de vista de los que no volvieron.

Ya había abordado el tema antes, el libro que propuso Nando luego del accidente no prosperó porque creo que éramos demasiado jóvenes, pero ese pequeño ensayo de 2002 me dio una tremenda paz. A mí no me interesaba la repercusión. No sé si el diario vendió más por ese ensayo que apareció en el suplemento del diario El País de los sábados. No tengo idea y no me importa.

En verdad, lo que lo que yo sentía es el compromiso. Y esto no lo digo por «buenismo», ni cosa se le parezca porque a todos mis amigos les pasó lo mismo. Sólo que era yo el que estaba en el periodismo, el que escribía. Otros se dedicaban a la ingeniería, a la agronomía…, el que escribía era yo. Pero todos sentíamos la paz de que alguien de nosotros hubiera escrito desde el punto de vista de chicos que sólo vivieron 20 años, de los que no volvieron.

–¿Y por qué cree que todos sintieron la misma paz que experimentó usted?

–Porque todos conocíamos el talante que tenían, el coraje, la bondad. Sé que estas palabras también pueden parecer «buenistas», pero es que a los 20 años no has hecho maldades en la vida, porque no has tenido tiempo. Yo no conocía el concepto de maldad. Pudo haber algún episodio de bulliyng, pero no maldad. Era una historia en la que no había enemigos, no era una guerra. Además, yo tenía necesidad de saber. Por eso consulté con muchos pilotos para conocer hasta la última minucia de lo que podría haber pasado con el avión. Eso lo publiqué en el diario El día.

–¿Usted sentía alguna responsabilidad por lo que había pasado?

–Sí, sin duda sentía una responsabilidad con los que no habían vuelto, pero sobre todo sentía una conmigo. Fernando Parrado escribió un tremendo libro sobre el tema en 2006. Lo mismo hizo Carlitos Páez en 2013. Ellos contaron la tragedia desde adentro.

En el 74, un inglés, Piers Paul Read, la contó desde afuera. Lo que yo hice fue contarla desde el costado, desde la cercanía. Yo no estuve dentro del avión, pero estaba cerca de quienes estuvieron en él. Había viajado con ellos muchas veces. Cuando éramos niños vinimos muchas veces a jugar a Buenos Aires.

–¿Qué fue lo que más lo impresionó de los relatos de los sobrevivientes que escuchó, transcribió y editó para el libro?

–Esto lo he charlado mucho con Juan Antonio Bayona para la película. Cuando ellos regresan y me cuentan de primera mano cómo fue esa sociedad que crearon en los Andes, a mí me pareció que fue una sociedad tremendamente fraterna.

–No sé cómo fue en Uruguay, pero aquí muchos medios pusieron el foco de manera morbosa en el tema de la antropofagia.

–El primer día, cuando me enteré del tema de la necrofagia, consideré que fue un pacto de entrega mutua. Eso quedó por escrito. Un chico escribió que si moría allí era su voluntad servir para que otros pudieran seguir viviendo. Fue un ejemplo de bondad. Hay que tener en cuenta que en ese momento no se hablaba siquiera de la donación de órganos. Nadie había escrito desde ese ángulo. Me interesaba mostrar qué pasa cuando al ser humano se le quitan todas las capas, todos los disfraces.

¿Surge el famoso hombre como el lobo del hombre, la jauría, los saqueadores, los huracanes o surge una sociedad que es generosa y altruista? Hablar de eso para mí fue una asignatura pendiente. Puede que fuera un homenaje a esos chicos con los nos formamos juntos, pero también me parecía que era un ejemplo de lo que es el ser humano. Desde niño me gustaron las ficciones apocalípticas y en todo las que he leído como El Señor de las moscas, el ser humano en la peor situación imaginable se convierte en miembro de la jauría, surge lo peor. Pero no fue así en este caso.

El ejemplo de los que cayeron en los Andes dice exactamente lo contrario que las ficciones apocalípticas. Creo que la mejor manera de contarlo tanto en el libro como en la película es que hubo 16 vivos porque hubo 29 muertos. Esa para mí fue una consigna. Esto es duro de decir, es duro ponerlo blanco sobre negro. Que al libro le haya ido bien y que a la película la hayan visto millones de personas no lo vivo como un éxito, sino como un producto de un compromiso. Si hablás con Juan Antonio Bayona, él te va a decir que dije esto desde el primer día.

–El libro fue escrito mucho tiempo después de que ocurriera la tragedia. Lo mismo sucede con la película que se hizo medio siglo después. ¿A qué cree que obedece este hecho?

–A que lo que sucedió necesitaba de todo ese tiempo para ser procesado, pensado y contado. El tiempo decanta las pasiones y, fundamentalmente, permite hacer el duelo y cerrar las heridas. Todo ese tiempo fue algo muy necesario.

Vida, muerte y azar

–Supongo que debe ser muy inquitetante pensar que la vida y la muerte dependen del azar, que hubo quien desistió del viaje a último momento y vivió y otro que no iba ir y lo convencieron y perdió la vida. ¿Cómo vivió usted todo eso desde su juventud a hoy?

–Yo no sé si es el azar o una infinita sucesión de causalidades. De joven pensaba más en el azar y ahora estoy pensando más en las causalidades. Quizá porque estoy envejeciendo veo como una especie de alineación de los astros que nosotros no manejamos. Creo que el inconsciente nos manda chispazos y que nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que pasa.

Tanto para hacer el libro como la película se dieron una cantidad increíble de causalidades. Vieron la película 250 millones de personas y el número sube cada día. Es la segunda película de habla inglesa más vista en la historia de Netflix. Es un fenómeno rarísimo. No sé cuáles son sus causas.

Vengo de Ginebra de hablar del tema y también de España, donde estuvimos con Bayona y dos actores de la película en 15 ferias del libro, entre ellas, la de San Jordí, que colapsó con el libro. Es increíble la cantidad de jóvenes nacidos en el siglo XXI que no conocía la historia y que venían con el libro temblando de emoción. Al día de hoy no sé cómo se explica la tragedia, ni cómo se explica este fenómeno.

Una indagación emocional

–Imagino que escribir el libro debe haber sido para usted una indagación emocional, porque lo que le contaban era una situación que revela cosas muy profundas del ser humano.

–Sí, fue una indagación emocional para mí. Por ejemplo, quienes en el primer momento quedaron atrapados en el avión sentían que se estaban muriendo y ese era un sentimiento muy dulce, un instante de paz, de sosiego. Pero apenas pudieron ponerlos en una situación en que respiraban mejor, se aferraron a la vida como leones, aunque la vida en ese momento era un infierno. La pulsión de vida es muy fuerte y nada de esto se puede explicar por la lógica.

–¿Fue distinto con la película?

–No, también la película fue una indagación emocional. Algo raro con tanta gente: éramos 800 personas y había grupos de 320 en el rodaje. Yo estuve siempre en la filmación. Era el productor asociado. Bayona me decía que yo era el guardián y custodio de la historia de los personajes. Tenía que ser fiel a lo que me habían contado, no traicionar la palabra de los otros.