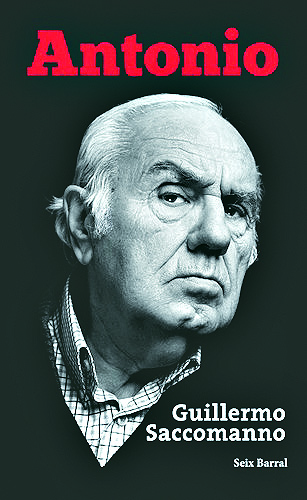

«La aureola de soledad que nos rodea es un espejismo dice Guillermo Saccomanno que le dijo Antonio Dal Masetto. Los oros están siempre, aun los ausentes. Quizá, los ausentes, más que nadie.» El diálogo que Saccomanno entabló con su amigo Dal Masetto, fallecido en 2015, y que plasmó en Antonio, es una prueba irrefutable de la presencia del ausente.

«El lector a quien está dedicado este libro no lo leerá dice en el acápite. Escribo como si esta verdad fuera un desvarío.» Lo que sigue a esta frase es un texto entrañable que habla del pequeño pastor de cabras que a los 12 años vino a la Argentina desde su pueblito italiano, Intra, se apropió de una lengua ajena y se convirtió en escritor. Habla también del silencio, de la literatura, del dolor, del diálogo que perdura más allá de la muerte y de la muerte misma. En fin, habla de la vida.

Supongo que no te debe haber sido fácil escribir este libro. ¿Cómo nació?

No, no fue fácil. Esta sociedad le tiene mucho miedo a la muerte, aunque el capitalismo es homicida y suicida. La muerte se esconde. Al igual que la enfermedad, es un tabú. Yo pienso que la muerte es parte de la vida y no al revés. Hay un texto de John Berger sobre los muertos y en algún momento pensé en incorporar alguna frase. Aunque está muy usado, representaba, de alguna manera, lo que me pasó con este libro. Te diría que me fue dictado.

¿Cómo fue eso del «dictado»?

Antonio murió en noviembre de 2015. En febrero de 2016 estaba caminando por el bosque en Gesell y creí escuchar su voz, sentí que estábamos en un diálogo. Nada parapsicológico, cero espiritismo. Los muertos te dejan siempre con algo por decir. Siempre que parte un ser querido tenés la sensación de que hay algo que no le dijiste. Con la muerte de Antonio quedó interrumpido un diálogo.

¿Se veían con frecuencia?

No lo había visto en los últimos tiempos, pero nuestra correspondencia por mail era muy asidua. Él me mandaba sus textos y yo, los míos. En este sentido compartíamos una relación de reciprocidad de críticas y observaciones sin ningún tipo de mala leche. Me parece que un amigo, si es compañero de oficio y te hace una crítica, hay que tenerla en cuenta porque una vez que publicás ya no hay retorno. Como decía Arlt, «publicar es arrojarse a los perros».

Volvamos a la escritura de Antonio.

Antonio se trata de una escritura muy íntima que trabaja con el silencio, con lo no dicho, que trata de que el silencio sea expresivo. En este sentido creo que, como dice Isaac Babel, un punto puesto a tiempo es como un fierro clavado en el corazón. Una frase nace buena o mala y no es necesario darle dos vueltas de tuerca. Por otro lado, sentía que en lo fragmentario, en el hecho trabajar con los silencios hay algo político. Creo que toda escritura es política, pero acá había una moral desde el punto de vista de la construcción de la frase, una búsqueda que no tiene nada que ver con lo new age que va de los presocráticos a Wittgenstein. Lo que quiero decir con esto es precisamente lo que dice Wittgenstein, que de lo que no se puede hablar hay que callar. ¿De qué podía hablar? Me habían quedado cosas para decirle y como escritor uno tiene confianza en la palabra escrita, sabe que aunque la literatura no cambia el mundo, alivia, calma, sosiega. Hay algo de sagrado, de religioso en la escritura. Yo tenía la sensación de que estaba escribiendo algo que podía ser leído como un requiem, pero no quería tampoco que fuera el bajón sentimental ni entrar en el golpe bajo y la extorsión.

En el libro decís que no querías algo sepia.

Sí, quería evitar el sepia de las películas con el salto al pasado donde se ve a dos amigos despidiéndose en una estación de tren. Vaffanculo. Lo mío iba por otro lado: qué nos queda por decir, qué podemos decirnos en estos tiempos cuando hay dos situaciones que no se pueden eludir. A nuestra edad el año que viene cumplo 70 y Antonio era mayor que yo a medida que pasa el tiempo nos vamos quedando más solos, los seres queridos van partiendo. Yo había escrito algo de eso en El buen dolor. Además, a nuestra edad también hemos pasado muchas cosas: la dictadura, los golpes, los achaques, las enfermedades. Intenté trabajar en el fraseo de la memoria que viene por ráfagas. Lo escribí a mano. Quizá no sólo tenga que ver con El buen dolor, sino con la búsqueda que vengo haciendo desde hace años.

¿En qué consiste esa búsqueda?

Cada vez leo más poesía y filosofía. Mis últimas notas en Página/12 tienen que ver con poesía o con rusos, alemanes trágicos o el sueco Stig Dagerman. Me pregunté cómo se conversa con un amigo literariamente y en este sentido tuve tres lectores de lujo: Fernanda García Lao, mi compañera; Juan Forn, mi amigo y vecino escritor; y Paula Pérez Alonso, mi editora, que me señaló que me faltaba trabajar más en Pavese para el libro. Y era cierto, porque el Tano era muy Pavese y muy Vittorini. Antonio vino de muy pibe acá y con la experiencia del dolor de la inmigración.

Y de haber visto cosas terribles cuando era muy chico, como el fusilamiento a manos del fascismo de los 42 que en realidad eran 43. La madre le tapa los ojos, pero él igual lo ve, según contás en el libro.

Sí, alguien que pasa por esa experiencia no queda incólume. Aquí le tocó vivir otras experiencias, como los golpes de Estado, el terrorismo de Estado. Pero era un tipo que no hacía gala de lo sufrido. Quienes lo conocíamos lo veíamos como un tipo recio, duro, con ese look entre Lino Ventura y Renato Salvatore, esos galanes duros de los que ya no quedan. Pero, por otro lado, el Tano tenía una sensibilidad extrema y una ternura muy grande. Pertenece a una generación de escritores «duros» como Miguel Briante, por ejemplo, o el gordo Soriano. Antonio tiene que ver con mi búsqueda poética pero también con la búsqueda de él. Fijate que casi todos sus libros tienen acápites de poetas: Montale, Quasimodo, Ungaretti.

No lo conocí personalmente, pero a través de tu libro lo imagino como alguien muy silencioso, de pocas palabras.

Sí, muy silencioso, muy cauto, muy medido en lo que decía. No era un tipo de hablar de la amistad, sino de profesarla, de llevarla adelante a través de gestos, de actos. Nosotros teníamos una conversación semanal aun cuando yo estaba en Villa Gesell y seguíamos en contacto cuando él ya se había ido del barrio, del Bajo. Nos escribíamos y las frases eran «¿qué estás leyendo?», «mirá lo que encontré», «¿por qué no lees tal o cual cosa?». Creo que la relación con el silencio está presente en todo el libro.

Sí, totalmente. Se nota el silencio en todo el texto.

Sí y además creo que es un libro políticamente incorrecto porque hoy la literatura del yo es «me torcí un huevo y escribo una novela», «me separé y escribo una novela» (risas).

¿No refleja ese tipo de literatura lo que pasa en las redes sociales donde cualquier cosa es espectáculo? Voy a comer y muestro qué como como si fuera algo trascendente.

Sí, pero también creo que hay una literatura selfie, una literatura juvenil selfie que hace un abuso del yo. Creo que estos son los efectos del neoliberalismo en la subjetividad. El otro no existe, yo soy por lo que me muestro. Con la distancia que da haberlo publicado, ahora me pregunto cómo podría haber escrito el libro sin el otro. Yo me planteaba un libro que trabajara sobre el silencio. Es un libro corto que no se puede leer apurado, quienes lo leen de un tirón lo vuelven a leer. También y quizá está mal que lo diga yo quise hacer un libro sapiencial como cuando leés, por ejemplo, a David Lynch y no sólo está hablando de cine, sino de la vida. Apuntaba a ir en contra de un mundo en el que hay mucho barullo, en el que se habla mucho y se dice poco. Buscaba otro compromiso con el texto y con la palabra. Es un libro íntimo y, a la vez, creo que admite una lectura política en los tiempos que corren en que los libros son gordos con mucho bla bla, o se publica la novela formateada de 250 páginas. Hay un momento del libro en el que no se sabe si el que habla es él o yo. No sé si es impericia mía o que nuestros discursos se amalgaman.

Tengo una impresión de que es algo muy consciente y buscado. Además, creaste el territorio para que eso fuera posible. Por momentos son uno y por momentos son dos, tal como pasa en cualquier relación profunda.

La nuestra fue una amistad muy profunda y comprometida. El Tano, además, se había quedado solo. Miguel y Osvaldo, que también eran sus interlocutores, se habían ido y eso fue un golpazo para él. Quedó Francisco «el Negro» Juárez, que había sido capo de redacción de Primera plana, Confirmado y otras publicaciones. El Negro me dijo que yo era el interlocutor literario de Antonio. Luego de la muerte del Tano hablé con el hijo y me dijo que el padre hablaba todo el tiempo de mí y que había pedido que yo me hiciera cargo de lo que había quedado sin publicar. Y me hice cargo de su última novela, La última pelea, que va a publicar Random los primeros días de noviembre. Me hice cargo del editing. También ese fue un diálogo intenso con él.

En Antonio también hay algo de diario y de confesión.

Sí, pero quise ser pudoroso con la exposición. Está lleno de novelas de escritores que se chupan, que se drogan, que salen con minas

No eludiste, sin embargo, el tema del alcohol, que era un problema para ambos.

No eludo el tema del alcohol, que no es un tema menor para mí. Ahora sólo tomo en las comidas, pero les tengo fobia a las reuniones públicas porque tengo miedo de chupar y decir inconveniencias. Lo que he chupado cuando trabajaba en agencias de publicidad, ni te cuento. Ya no me da para alcohol y pastillas. Creo que no hay que venerar los paraísos artificiales. Hemigway decía que el alcohol ha causado más víctimas entre los escritores que las guerras. Creo que el alcohol y las minas te distraen y no es un planteo misógino, porque no estoy hablando del amor, sino de la relación que uno tiene con lo adictivo. Tomás o te fumás y tenés un momento de falsa brillantez en que sos Antonin Artaud, pero al día siguiente leés lo que escribiste y no entendés lo que quisiste decir.

Eso es algo que Dal Masetto lo tenía muy claro.

Lo tenía muy claro, como lo tenía Briante, lo que no quiere decir que lo pudiera manejar.

¿Mientras escribías, los deudos de Antonio se convirtieron en fantasmas?

No en fantasmas, pero sabía que estaba escribiendo sobre situaciones que podían ser riesgosas, me estaba metiendo con el alcohol, con las noches, con la culpa. A veces uno no les da bola a los hijos porque está escribiendo. Los escritores que no tienen hijos se pierden la experiencia del dolor, del terror de que les pase algo. Ser padre te inhibe la idea del suicidio. La escritura, el alcohol y el suicidio están dando vueltas todo el tiempo y no hay que eludir el tema de la muerte. Uno escribe no sólo para decirle algo al lector, sino para dejar una marca. «

«Si la escritura no pasa por el cuerpo, no pasa nada»

Sé que escribís a mano. ¿Por qué?

Cuando escribo a mano lo que estoy pensando es la relación de la historia con la palabra. De esa forma la palabra pasa por mi cuerpo. La computadora te engaña. Por supuesto que la uso para escribir un artículo porque permite buscar información, subir, bajar, cambiar, dar vuelta la frase. Pero la literatura, muchachos, es otra cosa. Es una reflexión sobre la palabra, es comunicación, es contar una historia. Como decía Salinger: te voy a contar una historia, te voy a mostrar todas las estrellas, las voy a mantener encendidas toda la noche y no te voy a dejar dormir. ¿Todo eso, dónde está hoy? Creo que eso no está. Temo quizá estar cometiendo una arbitrariedad porque me cuesta mucho leer lo nuevo, lo último. Si estoy leyendo por cuarta vez Los demonios de Dostoievski, si estoy metido con la poesía de Georg Trakl, si me pasé dos años leyendo La Divina Comedia, muchachos, no me queda resto para leer los poemas de cuando alguien se fumó un caño. No me da, me parece que es poquito. Todo es poquito porque, como pasa con la selfie, todo se pierde. Bueno, me parece que me fui. No te digo que estoy retirado, pero me fui de cierta cosa que tiene que ver con la velocidad. Creo que la velocidad es buena para enterarse de lo que le pasó a Santiago Maldonado y salir a la calle. En ese sentido creo que es indiscutible la revolución de la comunicación que permite saber, escrachar, reunirse. Pero también hay un nivel de pelotudeo muy grande. Si la escritura no te pasa por el cuerpo, no te pasa nada.