No nací hincha de Ferro. En esas canciones de cancha que hablan del amor por los colores desde la cuna hasta el cajón, voy bien encaminado para cumplir con la segunda parte. Pero vine al mundo en el Once y me crie en Flores. Ni siquiera viví en Caballito. En mi casa había tres corrientes de influencia futbolística: River, Atlanta y Boca, en ese orden de intensidad. Terminé de decidirme a los 10 años, cuando Ferro ganó el primer campeonato de su historia. Estaba en cuarto grado. Hasta ese momento había alternado mi afinidad entre los tres equipos que convivían con armonía en la familia. Ferro era una circunstancia geográfica, la simpatía fácil por el club que teníamos más a mano. Desde que me vio enloquecer con el Mundial 78, mi papá entendió —aun sin ser un gran fanático— que el fútbol iba a ser para nosotros un buen canal de comunicación. Fuimos a dos partidos: Austria 2-España 1, en Vélez, e Italia 1-Austria 0, en el Monumental. Yo coleccionaba los muñequitos del chocolatín Jack con las camisetas de todos los países y reservaba las últimas hojas de mi cuaderno de clases para actualizar el fixture de cada grupo. Mis primeros rudimentos de matemática compleja fueron las cuentas con las chances de la selección de llegar a la final. Según la leyenda familiar, el día de la fiesta inaugural estaba tan excitado que me pasé de rosca y terminé recibiendo un castigo al borde de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Mi primer partido en Ferro fue exactamente cuatro meses después. Ferro era un equipo-corcho: lo hundían a la B y salía rápido a flote. Es decir, tenía construida una sólida reputación de cuadro de la A. Y este no es un dato irrelevante: cualquiera que haya nacido en el siglo XXI, como mis hijos, solo tiene noticias de un Ferro vegetando en ese fútbol de rusticidad jactanciosa al que de forma genérica se llama «el Ascenso»: nuestro Vietnam. En cambio, durante mi infancia nadie hubiera cuestionado que Ferro fuera un miembro pleno de la Primera división. Un cola de león, puede ser; un pequeño pez en un mar de tiburones, el último de la clase. Pero en la A.

El Club Ferro Carril Oeste fue fundado en 1904. Subiendo y bajando con consistencia, enseguida supo forjar sus pequeños milagros. El ascenso inaugural fue en 1912, mano a mano contra Racing. Después de eso, las mejores actuaciones fueron tres decorosos cuartos puestos en 1928, 1959 y 1965. Pero en el 68 el corcho se fue al fondo otra vez. Pero volvimos a emerger. En 1971, recién redimido de la B, Ferro inauguró la platea más linda del país, con ese techo curvo de hormigón que es como una gran ola a punto de abrazar el campo de juego. En 1974 consiguió clasificarse por primera vez para la fase final de un Nacional; en 1976 estuvo cerca de repetir, y en el camino metió 10 goles en un mismo partido. Y a fin de año, de nuevo a pique. La industria de los ascensores debe ser muy pacata: no me explico cómo no se anima a hacer una publicidad ingeniosa con Ferro.

En aquella Primera B de 1978 nuestro gran rival fue la fragata amarilla y negra de Isidro Casanova: Almirante Brown. También estaban Tigre, Nueva Chicago y Los Andes: un torneo bravo. Ferro tenía varios jugadores que iban a ser la base de los campeones del Nacional 82, pero funcionaban como piezas sin engranar. El más querido de ese plantel, por fútbol y pinta, era Héctor Ángel Arregui, la Chancha: un rubio enorme, de pelo largo y cachetes rosados que caminaba chueco y pateaba unos tiros libres de poesía. Mi primer ídolo. La Chancha había arrancado en 1968 como puntero izquierdo, pero su panorama de juego y los kilos de más lo mudaron al mediocampo. A mis amigos de la escuela Arregui no les sonaba en lo más mínimo. Para mí, a ese gigante con melena, que llevaba la pelota imantada a la zurda, le faltaba la capa y salir en la tele para ser un superhéroe. El instante decisivo de la B del 78 tuvo lugar a tres fechas del final del campeonato. En esos días de octubre, la dictadura militar prometía que no iba a ir a la guerra con Chile y Juan Pablo II entraba por Juan Pablo I en el Vaticano. Almirante nos llevaba una ventaja de 2 puntos —que era lo que entonces se daba por cada victoria— y tuvo que ir a Caballito. O sea: si Ferro ganaba, lo alcanzaba. Y ganó, con la cancha a reventar, por 1-0. «Que este año cueste lo que cueste», tituló una revista Goles que tengo guardada. La foto principal de la nota, a doble página, es un Guernica del fútbol: tirado en el piso, el arquero de Almirante Brown mira con horror una pelota que ya lo atravesó; dos defensores —camiseta de rayas finas, cuello de pijama— clavan los frenos ante la irreparable comisión de una cagada; el Pelado Sotelo —autor de nuestro gol— abre la boca como clamando a los cielos y, de fondo, los plateistas, masas irredentas del Ascenso, van poniéndose de pie para hacerle su ofrenda. El epígrafe sin encanto es de un burócrata del teclado: «Un gol que vale la punta». En la fecha siguiente, severamente averiada, la fragata aurinegra perdió de nuevo, de local con San Telmo, y Ferro le ganó como visitante 2 a 0 a Almagro. El ciclo natural del corcho. Puntero solo, Ferro necesitaba de un último envión. Ahí es donde aparezco yo, sentado enfrente de la platea que parece una ola, listo para mi bautismo.

Mi debut en la cancha de Ferro fue un sábado y, por lo tanto, día de la colonia de invierno. El club estaba alborotado y la gente andaba con gorrobanderavincha, todo verde. Mi grupo, el de los pibes de 6, se reunía a la hora habitual en las escaleras de cemento sobre el patio principal de la sede social de Cucha Cucha 350. Cuando llegó el profesor, Gabriel Andreu, nos avisó que esa tarde, en lugar de lo de siempre, el plan era ir a ver el partido del que hablaban todos. No era la primera vez que la colonia iba a la cancha. Los más grandes, los de la Escuela de Líderes, ya adolescentes, hacían de acomodadores los días importantes; incluso les daban un guardapolvo tipo overol, gris verdoso, y podían recibir propinas. A los de 12 años para abajo se los invitaba cada tanto. No como si fuera una excursión a un museo o a tirarle pancitos a los patos del Rosedal: este, el que yo iba a hacer, era un viaje iniciático. Cuarenta años después busqué a Gaby Andreu para que me diera los detalles que yo no recordaba de ese día. Nos citamos en la confitería del club. Fue fácil encontrarlo: Gaby sigue teniendo los rulos de sus días de profe. Me lo explicó así: «Ferro estaba empezando a crear una mística y nosotros la teníamos que alimentar. Se estaba generando una comunión de valores muy grande, muy profunda, entre directivos, docentes, deportistas y socios. Fue una época fundacional en la historia del club y todos nos sentíamos parte».

En las colonias de invierno no había uniforme verde y blanco, como en las Vacaciones Alegres, en el verano, así que lo más probable es que hayamos ido a la cancha cada uno con un color distinto. A las 16 —hora del partido— en Caballito la temperatura era de 19 grados, según Crónica del día siguiente: ni mucho frío ni mucho calor. El rival era Los Andes. El profe Andreu nos tiene que haber hecho cruzar Martín de Gainza —la callecita que se interrumpe en las vías del tren— y habremos entrado al estadio por la Puerta 4, sobre Avellaneda, a la altura de donde nace Espinosa. Mis compañeros y yo conocíamos bien la cancha —vacía— porque debajo de los tablones de madera jugábamos al fútbol. Nos ubicamos todos juntos en lo que se llamaba Platea Norte, lateral, con la hinchada de Ferro en la tribuna a nuestra derecha y los pocos de Los Andes en la de la izquierda. En mi estreno como hincha de Ferro el equipo vestía una camiseta irresistible: verde oscura, vivos blancos y el escudo enorme cosido —sospecho que a mano— en el frente. Athleta, la marca. Lo que puedo relatar sobre ese partido me viene de otras conversaciones con gente más grande y de la lectura de diarios y revistas. Excepto por una imagen que me quedó grabada, borrosa: una de esas insignificancias que cuando somos adultos no sabemos captar y que a los 6 años nos dejan alucinados.

En 1978 se televisaba un partido del Ascenso por fecha, los domingos a la mañana. Este no fue el caso, pero si hubiera podido verse por televisión, debió haber sido con la pantalla partida al medio: Caballito en un costado y en el otro, Defensores de Belgrano, donde Deportivo Armenio tenía que darnos una manito contra Almirante Brown para que pudiéramos salir campeones esa misma tarde. Se esperaba que las radios portátiles trajeran algún alivio, porque la cosa en nuestra cancha podía tornarse jodida. Los Andes —que ya no peleaba por nada— se puso en ventaja con dos contragolpes mortíferos. Ferro logró empatar cada vez con dos cabezazos, uno de la Chancha Arregui y otro de un 7 de rulos oscuros llamado Julio Apariente, que tendría después su paso fugaz por Boca. El equipo estaba tenso e impreciso. Y la radio no quería ayudar. Si los dos partidos terminaban empatados, el ascenso iba a depender de que la semana siguiente le ganáramos sí o sí a Tigre en Victoria, reducto siempre chivo. El segundo tiempo empezó con estupor vía transistores: gol de Almirante a Armenio. Había un antecedente nefasto del año 63, cuando a Ferro le bastaba empatar de local contra Sarmiento de Junín para volver a la A, pero perdió 2-1 y una carambola imposible de resultados lo puso en un cuádruple empate, insólito, con San Telmo, Unión de Santa Fe y el mismo Sarmiento. El murmullo de aquellos minutos tiene que haber sido el fantasma de ese recuerdo tenebroso. Lo del murmullo lo deduzco, porque no me acuerdo nada de ese momento. Los Andes se defendía como si el ascenso hubiera podido ser suyo: en el fútbol, el padecimiento del otro puede ser casi tan regocijante como el éxito de uno. Ferro insistía y fallaba, nervioso, y Los Andes gozaba su puntito inservible. Hasta que se hizo la hora cumbre de la Chancha, nuestro héroe con cabellera de He-Man. A los 10 minutos clavados del segundo tiempo, Héctor Ángel Arregui tiró un estiletazo con el pie izquierdo, dejó a Claudio Crocco frente al arquero y Crocco, previo amague, puso la pelota en un rincón. Golazo. ¿En posición adelantada? Entre los gritos de gol, los jugadores de Los Andes se le arremolinaron al joven árbitro Ricardo Calabria, que no les hizo mayor caso, como corresponde. En Clarín, el periodista Oberdán Rocamora (seudónimo de Jorge Asís, novelista y futuro secretario de Cultura de la Nación) lo describió como desde el pie de un escenario: «Ferro no venía, tardaba como Godot, y ocurría una conjunción de cálculos, probabilidades, estaban a un punto ahora. Menos mal que Godot o el tercero llegó, fue un off-side de Crocco tan grande como el del alma, o como los anhelos de ascender que mantenía su fervorosa hinchada. Pero eso del alma de Crocco en off-side, a esta altura del partido y de la crónica, ¿qué importa?».

El 3 a 2 desató una fiesta y puso cada oreja contra la radio más cercana. En esas circunstancias tan delicadas, sin la tecnología de hoy y con varios partidos en simultáneo, el tipo más importante de la cancha pasaba a ser el dueño de una portátil. Lo que ocurriera en el campo de juego quedaba en mute: lo único que se esperaba era que ese lazarillo con antena anunciara un gol de tal o penal para tal otro, y que ese grito se desparramara como un dominó triunfal. Rubén Adolfo Saá, esforzado centrodelantero de los sábados a quien nunca se le habrá agradecido lo suficiente, fue quien le hizo el gol de Armenio a Almirante. En nuestro Templo de Madera, Ferro se disponía a aguantar lo poquito que le quedaba para volver a la Primera división. Mi memoria es totalmente oscura en todos esos 80, 85 minutos de juego. Me pregunto cómo habré vivido ese sube y baja de emociones que cuentan los diarios. ¿Qué habremos comentado con los compañeros de colonia? ¿Nos abrazábamos con los goles como hago hoy con mi viejo, mi hermano, mis hijos, mis sobrinos o mis amigos en la platea? ¿Habré puteado? ¿Sabrían mis padres que yo estaba ahí, en el partido? Enrique Polola, profesor de los chicos más grandes de la colonia de invierno, estuvo en la cancha con su grupo, al lado del mío. También lo fui a ver. Me agregó otro dato: parece que esa tarde contra Los Andes llevamos a la cancha unas campanas, bolsas con papelitos y banderitas verdes. Yo solo tengo una imagen.

Con Ferro casi campeón, los hinchas que están en la platea de enfrente —la de cemento, la de la ola— y los de la tribuna local empiezan a invadir el campo de juego para apurar la vuelta olímpica. Aterrizan sobre el pasto lentamente, lo gotean, se esparcen como una mancha de aceite, pero se contienen sobre el dique que hace la raya de cal. El encuentro se interrumpe. Son 100, 150, que de repente se activan, corren sobre nuestros jugadores, los asaltan, les manotean lo que pueden. Nadie se resiste. Es un saqueo pacífico, anunciado y glorioso: el momento de cada campeonato en el que las prendas de los futbolistas se transfiguran en mantos sagrados. Una de las camisetas que no está más es la de la Chancha Arregui. Faltan cuatro minutos y la invasión puede significar el final de facto del partido. Guardo una foto que muestra al réferi plantado en el círculo central, de brazos cruzados, empacado en que, por el contrario, la cosa acabe en el tiempo y forma. A la Policía Federal le alcanza con un par de gritos para darle el gusto a Calabria: los hinchas de Ferro, correctos en el éxtasis, aceptan retroceder hacia los costados, contra el alambrado de la tribuna o bajo un techito que hace la platea de cemento. Ahí se enciende mi memoria. Lo veo a Héctor Arregui en cueros, como disculpándose con el árbitro y tratando de ponerse a las apuradas una camiseta que le aparece de la nada. Tiene el 10 en la espalda, pero evidentemente no es de su talle. La Chancha, crack XXL, consigue calzársela, todo transpirado; asoma la cabeza y, al sacudir un brazo para acomodársela, la estira y le hace a un agujero a la altura de la axila. Con la camiseta desgarrada, ya no como He-Man sino como el Increíble Hulk, Héctor Ángel Arregui juega los últimos minutos de Ferro en la B.

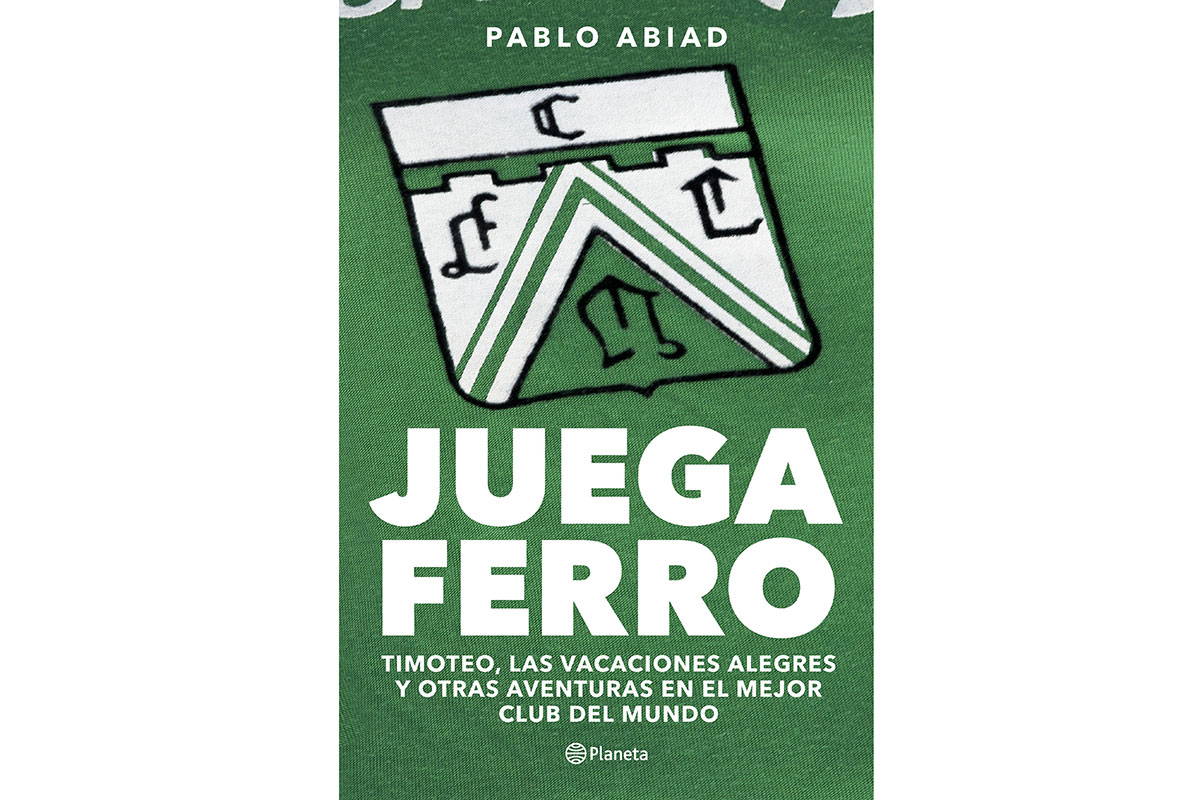

Desde hace muchos años colecciono todo tipo de objetos relacionados con Ferro y trato de reconstruir la historia del club. Monté una web, LaFerropedia, que se alimenta de datos, fotos y anécdotas que los seguidores me van pasando por redes sociales. A cada hincha que me crucé en estos años y me habló sobre el partido contra Los Andes en el 78, le pregunté si se acordaba de Arregui jugando con la camiseta rota. No lograba que nunca nadie ratificara ese capricho de mi memoria. En el verano de 2018, en un asado en mi casa, otro amigo de Ferro me preguntó:

—¿Te conté la anécdota esa de la camiseta agujereada de la Chancha Arregui?

Como las charlas de los hinchas de fútbol pueden volverse un poco circulares, lo paré:

—No… Esa te la conté yo a vos. Le sacaron la camiseta en los festejos por el ascenso, le dieron una más chica y cuando se la quiso poner la rompió toda.

—No, no, no. ¡Yo conozco al que le dio esa camiseta a la Chancha Arregui!

Debo haber abierto grande los ojos. Mi amigo se remontó a 1977, un año antes del partido definitorio contra Los Andes, cuando unos chicos de Ferro viajaron a San Luis para un campamento. Resulta que en ese plan subieron a las sierras, hicieron una fogata y, en un descuido, produjeron un incendio que tuvieron que apagar dos autobombas. En agradecimiento, el club se comprometió a mandar a su equipo profesional de fútbol para un amistoso a beneficio de los bomberos voluntarios. El rival fue un combinado de la liga puntana. En la cancha hubo dos hinchas de Ferro: Gustavo García, de 19 años, y su papá, José María, que era el ministro de Obras Públicas de la provincia, mudado desde Caballito especialmente para ejercer el cargo. Los García, padre e hijo, acompañaron a la delegación de Ferro todo el tiempo y, con las gracias, le entregaron al plantel unos presentes en nombre del gobierno de San Luis; entre otros, un cenicero con la forma del mapa de la provincia. Un dirigente le preguntó al chico qué recuerdo quería él; la camiseta de la Chancha, respondió. Le explicaron que le iba a quedar demasiado grande y le dieron otra igualita, verde, con la 10, pero un poco más chica. En octubre de 1978, Gustavo García volvió a Buenos Aires para ver la casi final contra Los Andes. Y llevó puesta la camiseta que le habían regalado. Él fue uno de los que se zambulló a la cancha. Al momento de la invasión, salió a perseguirlo a Arregui —que ya había perdido su propia camiseta— como para subirlo en andas, tocarlo, abrazarlo. Apurado por el árbitro, la Chancha vio al vuelo un pibe con la 10 en la espalda y, por supuesto, sin reconocerlo, se la pidió para jugar los minutos que quedaban. Y el pibe se la dio sin decir ni mú. ¿Cómo negarse a un pedido de He-Man a punto de vencer a los Skeletor de la B?

Mi amigo, el que me contó la anécdota, es el primo del protagonista. Se llama Gerardo Pardo, y estaba en mi casa con Gonzalo, el hermano. Era la una y pico de la madrugada. Lo llamaron al primo ahí mismo —creo que lo despertamos— y lo pusieron en altavoz. A la semana, me junté con él en el Tortoni en la Avenida de Mayo y anoté cada detalle de lo que me contó. Me dijo: «Fue una sensación rarísima… Me pasé los últimos minutos mirando un poco a Arregui y un poco al árbitro. Lo único que quería era volver a saltar al campo de juego para pedirle que me diera la camiseta de nuevo». Pitazo de Calabria, final de campeonato: Ferro vuelve a su lugar en la A. En medio de la locura general, Gustavo García sale disparado a buscar a la Chancha. Antes de que el jubiloso malón verdolaga lo vuelva a desnudar, Arregui identifica al pibe que le acababa de prestar la camiseta y se la devuelve, con el agujero en la axila recién hecho. No le da expresamente las gracias. Pero se agacha, todavía agitado, el pelo rubio y lacio desordenado, mete las manos en las medias verdes para sacarse las dos canilleras, y se las entrega también. La noche del asado sentí que se completaba el primer capítulo de un libro que todavía no sabía que iba a escribir. A la mañana siguiente llamé por teléfono a Alejandro Arregui, uno de los hijos de la Chancha. Lo conozco por Facebook, porque me pasó unas cuantas fotos del papá para LaFerropedia. La Chancha murió de un infarto en 1996, cuando él tenía 18. Le conté, se emocionó y me hizo emocionar a mí. Gustavo no sabe dónde fue a parar la camiseta agujereada. La prestó hace mucho, con las canilleras, y no se la devolvieron. Yo estaba seguro de que la había escuchado crujir desde la tribuna con mis compañeros de la colonia.