El boxeo argentino es fruto de dos paradojas fundacionales.

La primera: nació como un deporte de ricos que con el tiempo se ofreció al albur del pobrerío.

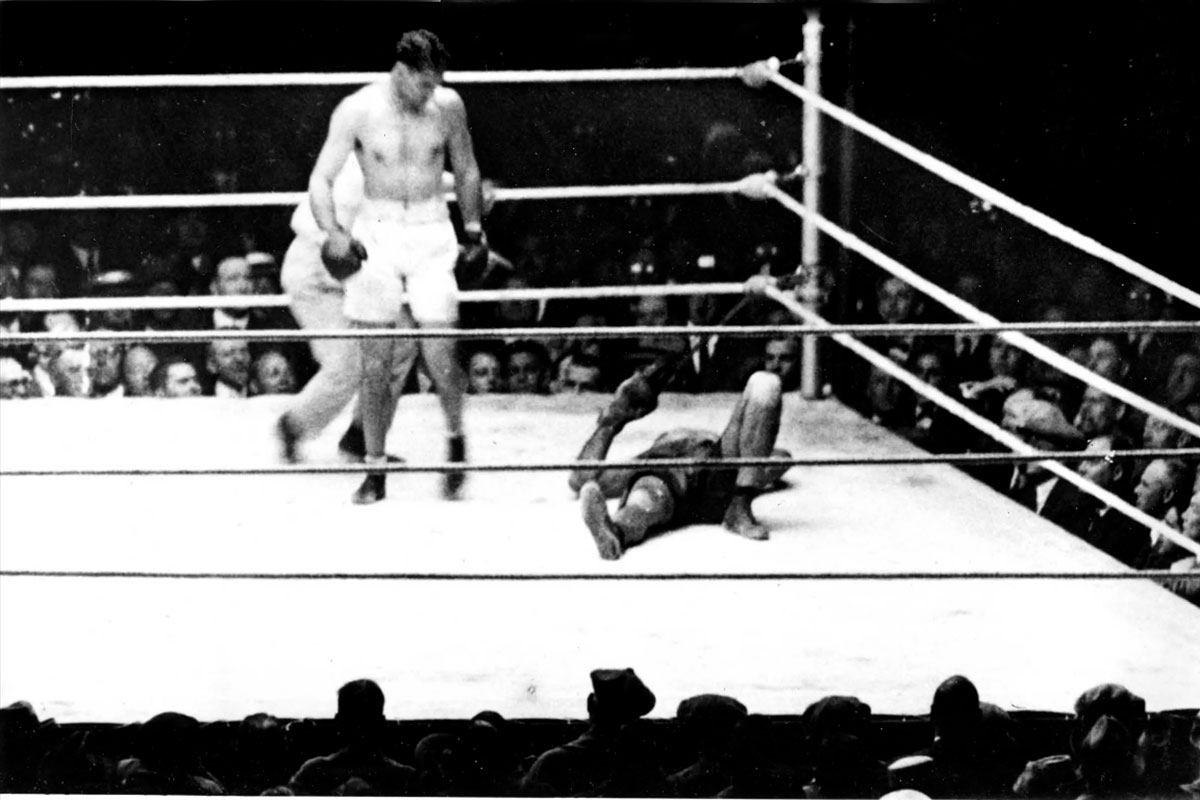

La segunda: su primer hito de argentinidad gloriosa fue escrito con la tinta de una derrota por nocaut: la de Luis Ángel Firpo con Jack Dempsey en el Polo Grounds de Nueva York el 14 de septiembre de 1923. (De ahí que por estos lares del Cono Sur el Día del Boxeador se celebre los 14 de septiembre).

Tal como unas cuantas cosas más, el boxeo llega a la Argentina de la mano de los británicos y sus mejores cultores bautismales son marineros que además de la consabida rudeza, han heredado hábitos y mañas que en términos más o menos formales databan del siglo XVII, pero que en realidad son imaginables en tiempos remotos.

Calificados estudios antropológicos refieren que en el correr o en el lanzar la jabalina se deducen los modos más rudimentarios de lo que hoy entendemos por deporte, pero no será indispensable mucha perspicacia para deducir que antes que correr o emplear un elemento punzante para cazar, el hombre primitivo dirimió sus diferencias o defendió un territorio a los puñetazos. (Ya volveremos a ese punto).

Para culto y regocijo de las clases más acomodadas, durante un puñado de décadas el exotismo de dirimir por el honor en cotejos a golpes de puños –en cuya versión francesa consentían también las patadas, una especie de edulcorada versión de lo que hoy trasciende como artes marciales mixtas- baja de los barcos y se expande en las mortecinas luces de los sótanos de la Capital Federal y de Avellaneda.

En ese contexto, el multifacético Jorge Newbery destaca en más de una trasnoche y el letrista Celedonio Flores lo honra de forma tácita en el tango Corrientes y Esmeralda: “Amainaron guapos junto a tus ochavas/ cuando un cajetilla los calzó de cross/ y te dieron lustre las patotas bravas/ allá por el año novecientos dos”.

Abiertas las compuertas de la elite, el furor de la masividad llegará entrada la década de los veinte de la mano de un juninense aporteñado, gigantesco, víctima de hipoacusia y empleado de farmacia y zapatería, que a fuerza de voltear muñecos destaca en el boxeo profesional y obtiene el derecho de disputar el campeonato del mundo de peso completo. Firpo se apellida, aunque trascenderá como el Toro Salvaje de las Pampas que, con un mazazo diestro, saca del ring al Matador de Manassa, Jack Dempsey, en un supremo instante llamado a ser recreado por artistas plásticos, novelistas y hasta dibujantes de comics como Matt Groening. En el tercer episodio de la octava temporada de Los Simpson, Homero convertido en boxeador arroja fuera del ring a su contrincante y la escena se congela en el óleo a la tela que había gestado el pintor y litógrafo George Bellows.

Esa pelea, considerada la más dramática del Siglo XX, cifrará el glorioso destino del pugilismo nacional, pero lo hará, como fue advertido, en clave contradictoria: pese a que terminará en derrota, la travesía es acompañada por una multitud apostada a las puertas del Pasaje Barolo, expectante de las señales que llegan mediante una antena dispuesta en la cúpula del edificio.

El acontecimiento tendrá un vigor inusitado y arrasará con prejuicios y aprensiones. Se levanta entonces la prohibición que regía para el área de la hoy CABA desde 1892 y de un día para el otro, sin estaciones intermedias, el boxeo deja de ser una expresión clandestina y violenta que propicia tumultos indeseables para convertirse en un deporte al alcance de quien desee aventurarse. El deporte del llamado Arte de Fistiana que un argentino, Firpo, había enaltecido en la meca del creciente espectáculo.

Sellada a fuego su primordial influencia, la dimensión histórica y el magnetismo de Firpo se corresponden con la noción de leyenda, pero no con el arquetipo del ídolo propiamente dicho. Ese rol, esa argamasa y esa gracia son cosa de Justo Suárez, el Torito de Mataderos, un portento de peso liviano que transita paso por paso el escarpado camino que va de las privaciones al estrellato y del estrellato al ocaso.

Nacido en un barrio de calles empedradas y de impronta gauchesca (pulperías, hombres de gorra, pañuelo al cuello y alpargatas), Justo Suárez sale a buscar el pan desde los diez años, como acopiador de grasa de res (mucanguero), lustrabotas, canillita, hasta que se entrega a un amor a primera vista con el boxeo y a los 15 años gana su primer título.

Talento, porte, golpe de hierro y carisma representan la alquimia ideal. Una victoria tras otra, carteleras estelares, montañas de billetes. El chico de familia careciente devenido figura de alto rango, primera plana de los diarios y fuente de devoción popular.

Sin embargo, en la vida de Justo Suárez los años dorados pasan como una exhalación. Llena estadios por doquier y por añadidura propicia la construcción del Luna Park, viaja a los Estados Unidos y gana cinco peleas, pero pierde la que podía catapultarlo al campeonato del mundo, enferma de tuberculosis, lo abandona la mujer que ama, ve esfumada su fortuna y muere solo de toda soledad en la casilla del sereno del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, escapado de un hospital de Cosquín. Tenía 29 años. (Se recomienda el delicioso monólogo postrero que imagina Julio Cortázar en uno de sus cuentos más logrados: “Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse, total aunque soñés con las peleas a veces le acertás una linda y la gozás de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo que es un gusto y no tosés ni nada, meta dormir nomás toda la noche dale que dale”). «

*Extracto del capítulo «Genealogía».