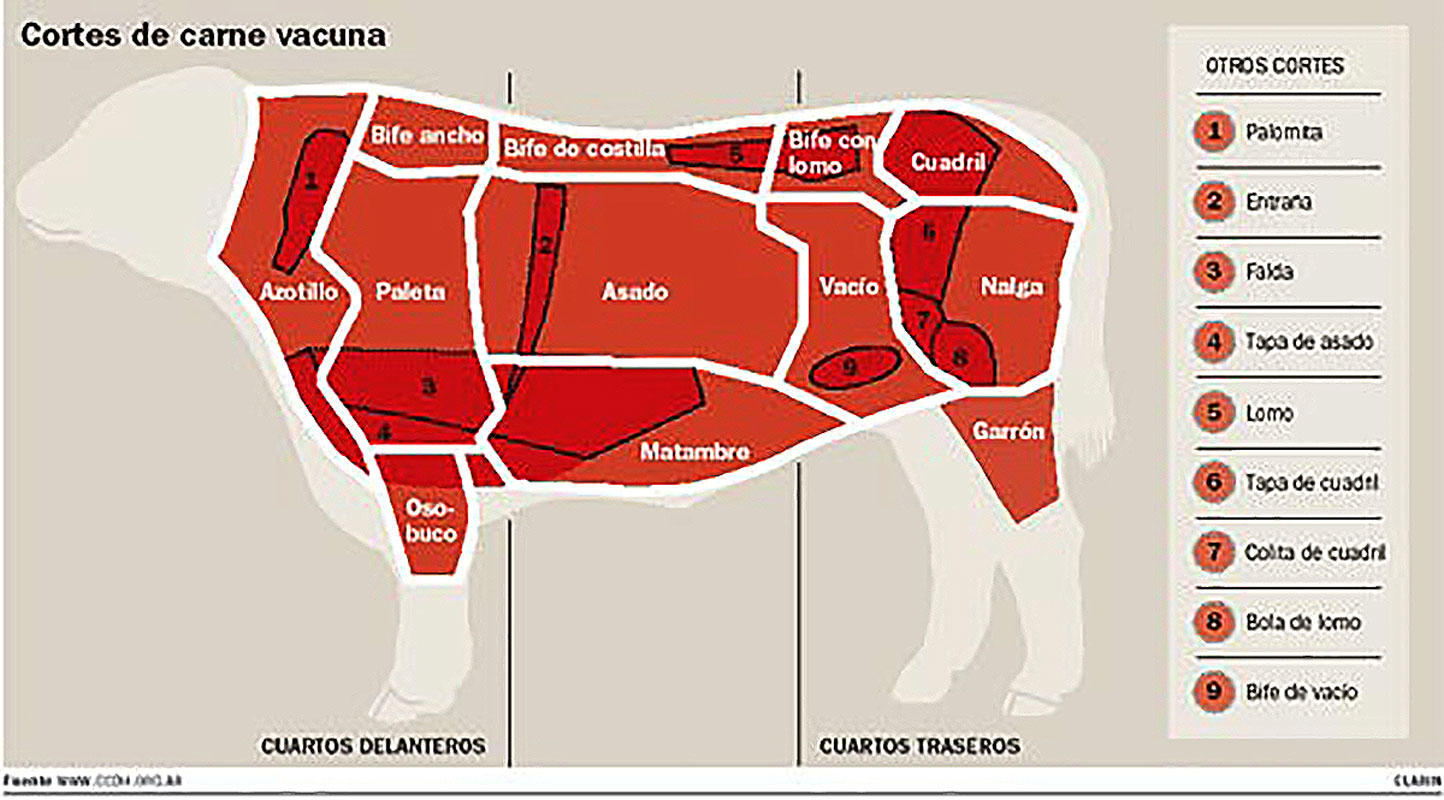

Antes aún de entrar a la escuela y aprender los nombres y la ubicación de las provincias argentinas, conocí el mapa trágico que presidía la pared de inmaculados azulejos blancos de la carnicería del barrio. Era un espacio con una enorme mesa de mármol blanco, una morgue abierta al público donde el bondadoso descuartizador separaba con cuchillo afilado y sierra eléctrica los distintos territorios de la topografía vacuna. La media res, que traían sobre la espalda ensangrentada hombres tan inexpresivos y aparentemente tan acostumbrados a esa rutina como un oficinista o un empleado de banco, quedaba al cabo del día desmembrada en provincias que podían ser, a su vez, separadas en pueblos pequeños y hasta en municipios ignotos.

Al final de la tarde, lo único que quedaba en pie era el mapa como un rompecabezas empecinado en mantener la cartografía intacta, mientras el territorio real había sido escindido para siempre. La geografía de la región vacuna sólo existía en su representación cartográfica.

Al día siguiente, aquel dulce descuartizador de barrio repetiría la faena de atomizar el territorio y mantener el mapa. No había en él ni rosa de los vientos, ni eolos mofletudos que empujaran barcos, ni un lugar señalado como tierra incógnita, ni un territorio asignado al Paraíso como en las piezas cartográficas antiguas. Tampoco estaba poblado de lestrigones, ni de cíclopes; no figuraban en él ni el Jardín de las Hespérides ni el Tártaro como en los tempranos mapas griegos. Apenas sí, de vez en cuando, se posaba sobre él una mosca escapada del poder de la lavandina y la pulcritud forense del carnicero que mi abuela tanto elogiaba. Confundida con un punto negro hecho con tinta china, era lícito pensar que aquella mosca vergonzante señalaba una necrópolis sobre la representación del cuerpo inerte de la vaca.

Mis padres jamás me llevaron a un velorio, un ritual que consideraban poco apto para una niña que aún no sabía leer ni escribir. Sin embargo, no encontraban ninguna razón lógica para impedir que casi diariamente acudiera a esa ceremonia sangrienta de la mano de mi abuela. Y quizá en esto no hicieran más que repetir el devenir de la especie. Según la historia de la cartografía, la representación del territorio precedió a la escritura y todos los pueblos, sin excepción, trazaron mapas, aún aquellos que nunca superaron la oralidad, que no aprendieron a tejer signos como redes para apresar las palabras. Algunos, incluso, trazaron mapas sobre la piel misma de animales desollados duplicando con inocente crueldad el dolor del martirio.

Mi madre, que nunca poseyó más tierra de pastoreo que una maceta con un malvón medio reseco, sintonizaba la radio muy temprano y oía, quizá sin escuchar, el informe del precio del ganado en pie en el Mercado de Hacienda de Liniers. Por aquel entonces comenzó a expresarse en mí el sentido filosófico propio de la infancia. Me pregunté, por ejemplo, por qué se llamaba «ganado» a esos seres que estaban condenados a ser «perdidos» en un primitivo acto sacrificial y a permanecer enteros solo como fantasmas cartográficos. Me pregunté también si el mapa de una vaca representaba a todas las vacas, si, al no ponerles nombre, las privaban de ser seres distintos, por lo que una misma vaca era todas las vacas del mundo.

Al entrar a la escuela me sorprendieron las loas cantadas a ese animal noble que nos daba todo, desde leche hasta zapatos y que matábamos sin piedad para comer acompañado de chimichurri el asadito dominguero. La vaca era promovida como el símbolo nacional de un país ganadero cuya generosidad era recompensada con la muerte y con la más absoluta impiedad para con sus restos. Todos nosotros, a los que la escuela pública sarmientina supuestamente nos arrancó de la barbarie, no le perdonamos siquiera la sangre, sino que la engullimos como los pueblos «bárbaros» lo hacían con la sangre del enemigo para incorporar sus virtudes.

Con el tiempo aprendí que las preguntas que nos formulamos en la infancia no tienen respuesta o que acaso la respuesta sea vivir en un eterno desconsuelo que nos hace llorar, a veces, sobre la solapa de quien se nos ponga a tiro o la solapa, incluso, de algunos libros. Por ejemplo, dejé mojadas las solapas de Contra los gourmets de Manuel Vázquez Montalbán. Entre sollozos leí: «La cocina es una metáfora ejemplar de la hipocresía de la cultura. El llamado arte culinario se basa en un asesinato previo, con toda clase de alevosías. Si ese mal salvaje que es el hombre civilizado arrebatara la vida de un animal o de una planta y comiera los cadáveres crudos, sería señalado con el dedo como un monstruo capaz de bestialidades estremecedoras. Pero si ese mal salvaje trocea el cadáver, lo marina, lo adereza, lo guisa y se lo come, su crimen se convierte en cultura y merece memoria, libros, disquisiciones, teoría, casi una ciencia de la conducta alimentaria. No hay vida sin crueldad. No hay historia sin dolor».

Pero la crueldad va mucho más allá del ámbito de la cocina. Todos los mapas de todos los territorios, no solo el del cuerpo de la vaca, han sido levantados con sangre. El mundo se parece demasiado a un gran matadero donde van a parar por igual seres humanos, almas, amores, sueños y vacas. El Paraíso ya no figura en los mapas. Lo perdimos por morder una manzana. Los paraísos, como el ganado, solo existen para ser perdidos.

Nuestras civilizadas maneras están siempre en puja con nuestro canibalismo atávico. El propio Vázquez Montalbán, gran cocinero, duplicó su pasión gastronómica en el personaje del detective Pepe Carvalho. Ya lo dijo el propio autor. No hay vida sin crueldad. No hay historia sin dolor. Y quizá no haya mapa más exacto del incomprensible territorio de la existencia que este que trazó con unas pocas palabras. «

David

19 February 2023 - 09:23

Las preguntas q nos formulamos en la infancia si tienen una respuesta. Es aprender a vivir el resto de nuestros días rompiendo con esa cultura de la que hablas. No es comparable la muerte de un ser sintiente y todo ese escenario de sangre q describis con "arrancar una planta". Toda esa inteligencia q demostrás en la escritura tenés q aplicarla en la vida práctica de aprender a vivir evitando dañar a otros animales. No podemos cuestionar a nuestres abueles y padres para quienes el comer carne era un símbolo de status. Quienes nos cuestionamos de chicos la explotación animal es porque alcanzamos otro nivel de cultura, principalmente en las grandes ciudades, con comunicación satelital y góndolas llenas de cientos de productos q no incluyen el sufrimiento animal. Mónica, los primeros párrafos son hermosos; se hecha a perder cuando entras en el laberinto culinario de igualar el sufrimiento de un ser sintiente con arrancar una planta. Ojalá puedas leer este comentario y escribir alguna reformulación a este cierre q se limita a aceptar una "normalidad" q aplastó tu espíritu indagador infantil.